黄颖禧《呼吸变奏·生于火焰》水印木刻创作案例

黄颖禧《呼吸变奏·生于火焰》水印木刻创作案例

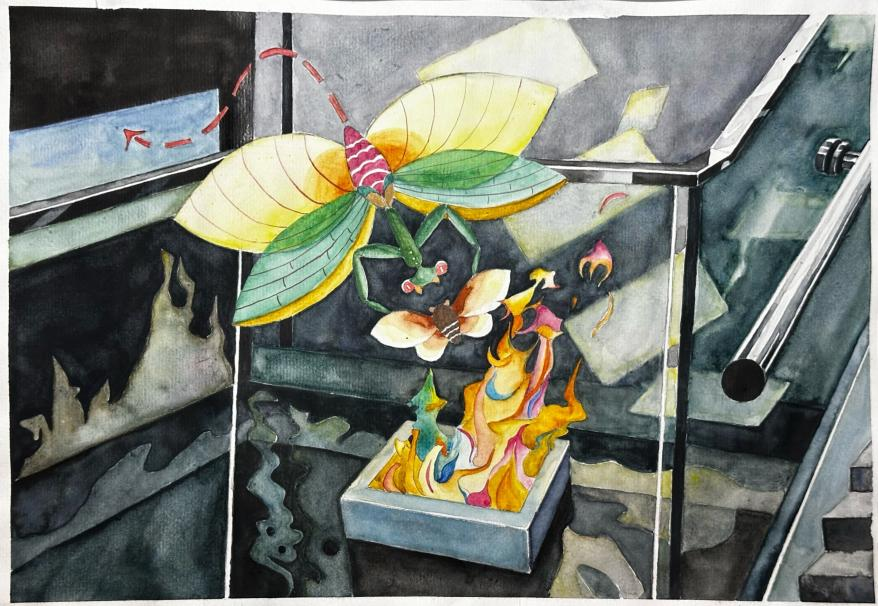

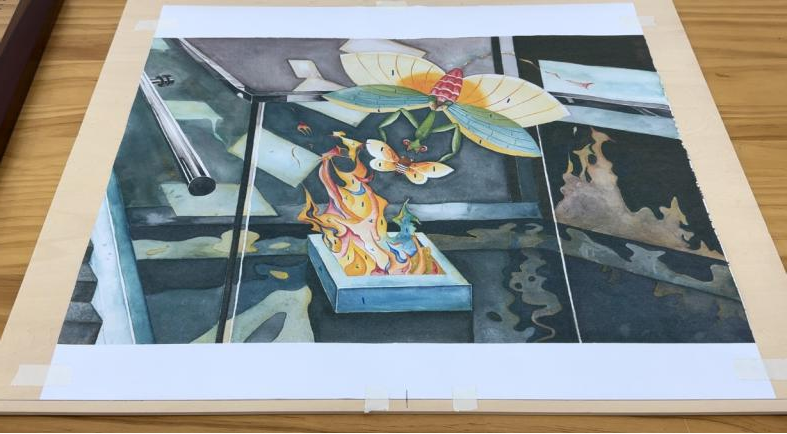

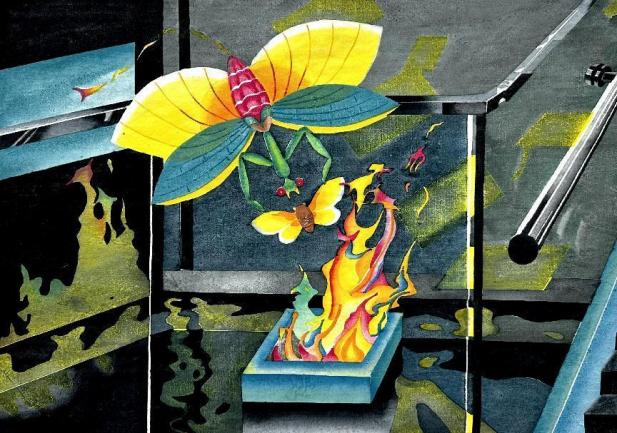

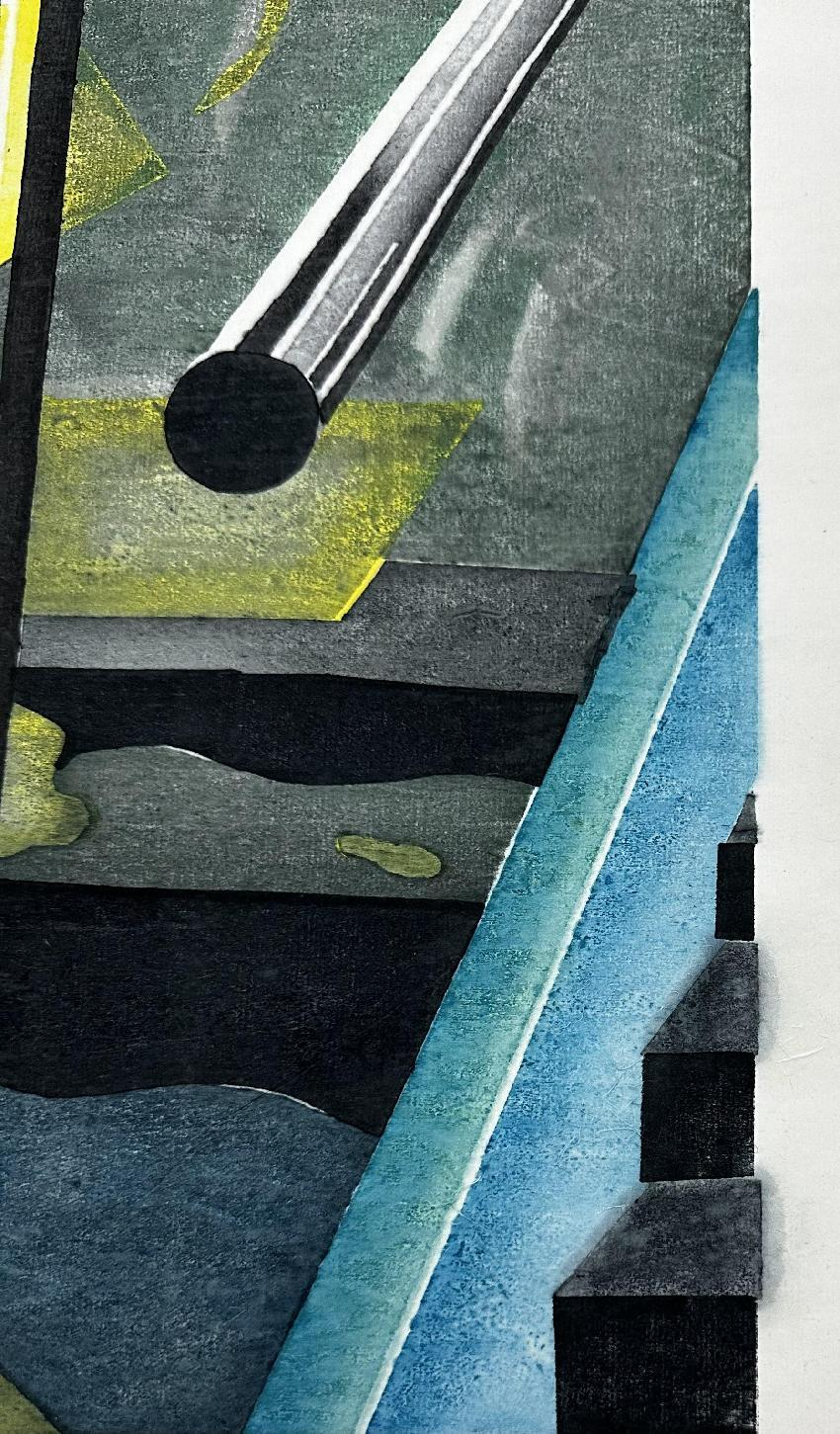

《呼吸变奏·生于火焰》 水印木刻

60×48cm 2024年

作品说明

《呼吸变奏·生于火焰》这张创作是源于在博物馆参观时在楼梯转角观察到的一个瞬间,伴随光影的变奏重构感知变化。光影规律地散入博物馆玻璃楼梯的角落,水面的波光粼粼随风吹动渐而反射至玻璃和不锈钢上,闪耀着零零星星的光点渐入眼里;光点随即落于角落陈设的植物叶子上,似火焰一般蔓延在每一根枝叶尖尖上;馆中文物的解说声、旅客欣赏声和水流动声,声声融入我的感官感知之上,联想重构画面思绪——少年的雄心壮志在燃烧的火焰中期盼着一次又一次破茧成蝶,现实的不符和梦想的美好交织于火焰之中;生于火焰之中又不断挣脱寸小的火盆,向往新生。

影像资料

草图创作阶段

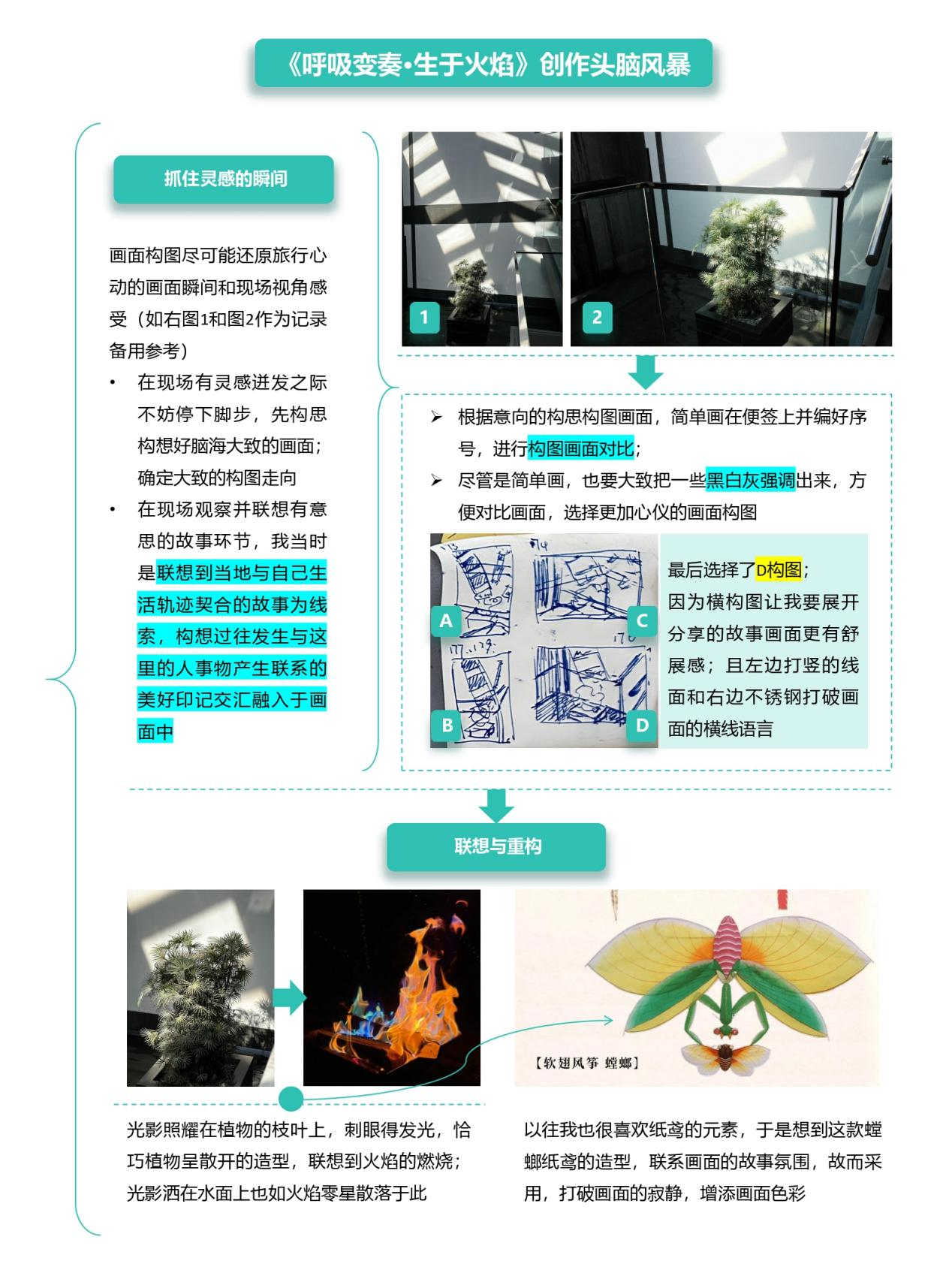

《呼吸变奏·生于火焰》创作灵感思维导图版

抓住灵感瞬间

没有办法去预测太多灵感瞬间,所以当在普通得不能再普通的生活轨迹里冒出创作灵感的瞬间,要停下脚步去多感受那个瞬间,从而产生更多有意思的想法,并且尽快把它抓住延伸。

《呼吸变奏·生于火焰》这张创作是源于在苏博参观上楼梯转角时观察到的一个瞬间。光影规律地排列在墙上,顺着这些光线,目光落在玻璃前的植物枝叶尖尖上,每一处的枝叶光线就似火焰蔓延般刺眼燃烧;随着这些刺眼的光散落在水面上,零零星星的波光粼粼流动着,又反射到我眼前的玻璃上,这一瞬间莫名地吸引着我,那一刻我想放大这片瞬间记忆,于是我站在楼梯上开始联想一些有趣的画面。

以下是我创作初期的创作联想与创作记录方法:

-

站在灵感源地观察场景,开始在脑海里放大的印记,抓住最喜欢的一个瞬间,通过肉眼视线来回挪动构建基本的构图想法;

-

即兴产生的画面联想元素和创作想法先简单地画在便签上;

-

尽情地天马行空创作,如果是一些复杂的元素想法可以通过文字记录,后续画面延伸演变的时候再细化画出来;

-

现场画面有需要细化的局部内容可以先用影像记录起来便于后续画面刻画局部细节;

-

对比已整理的灵感视角小构图,选择最能展开且贴合自身喜好想法的画面方案。

草稿和试色

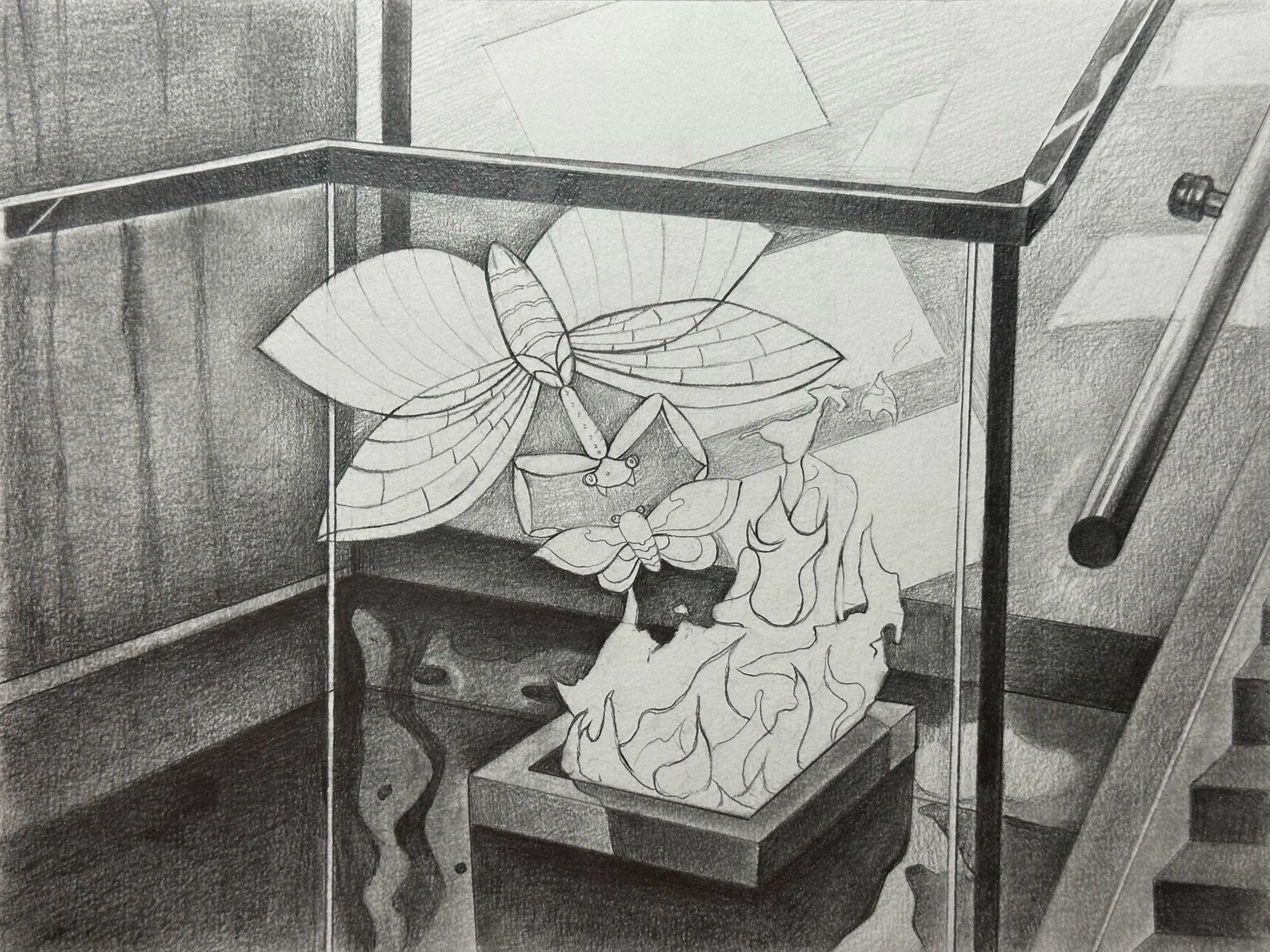

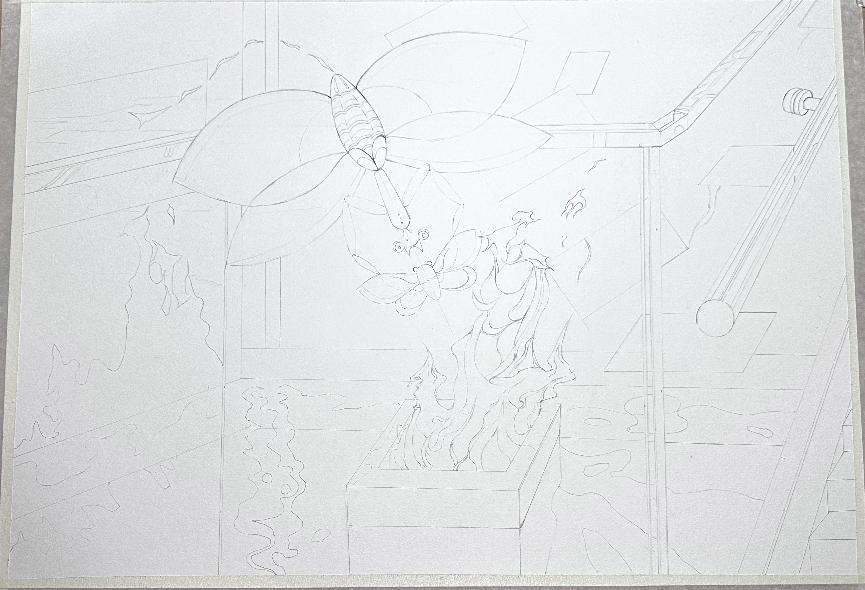

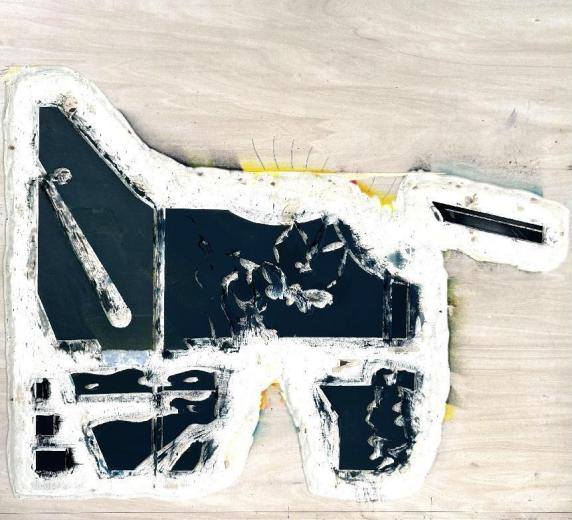

《呼吸变奏·生于火焰》草稿

《呼吸变奏·生于火焰》草稿

我会联想和重构已选的灵感小构图,把自己即兴的想法更加详细地画在素描草稿上,进一步演变画面,置换想法中的元素,添加画面的故事感。我一般在重构画面的绘画过程中会边画边产生新的元素联想,会大胆去寻找贴合自己内心的元素样本,使之在创作局部细节时刻画得更加生动,从虚构中变得鲜活起来。

以下是我创作时联想与重构画面的思考过程:

-

随着光影的照落变化,画面落实了最开始的枝叶尖尖延伸成火焰元素的联想;

-

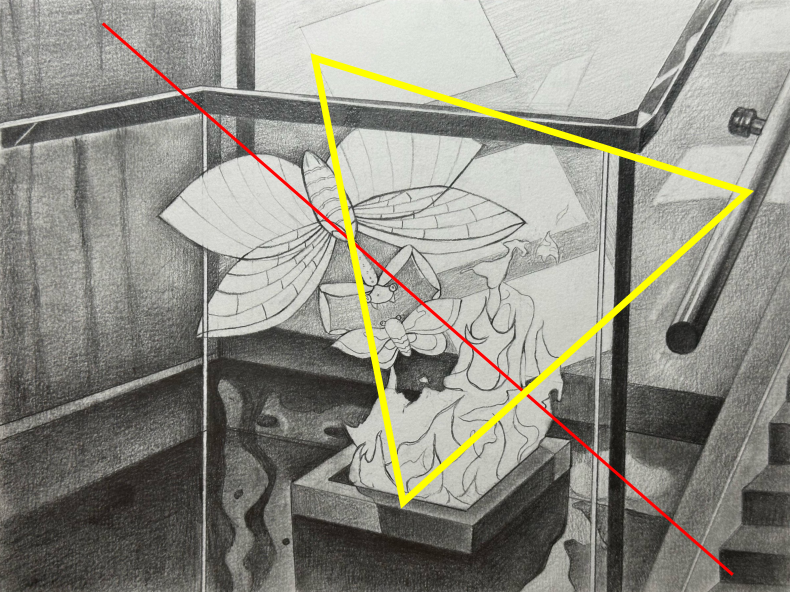

顺着光的方向,画面主体物的画面位置,预设在对角线上(如图2红色直线);

-

当时看着眼前光影的规律统一感、水面的流动、玻璃上反光照射的刺眼,听见现场快乐的小孩游玩观赏声,感受到空间里轻轻的风,这些感官感受令我又联想到纸鸢的吹过,;这些感受似乎都是随风而至的,是自由和快乐的。先前也很喜欢纸鸢的各种款式设计,印象里很快浮现先前见过的螳螂纸鸢样式(因为很丰富又有趣的样式所以记得很清楚);

-

除了主体物的对角线陈设,光影之间的陈设在当时的画面印象里是呈三角形构图的存在,所以在草稿中,联系规律的光块又有意识地保留让画面光影的分布有三角形构图的倾向,尤其是右边玻璃的反光进行了二次创作,飘渺的小光线迎合三角形的走向(如图2黄色三角形);

-

当时水面的几点反光波点,大概是因为简单几何圆形的存在,所以尽管很小的一点但是记忆犹新。

《呼吸变奏·生于火焰》构思分析图

《呼吸变奏·生于火焰》构思分析图

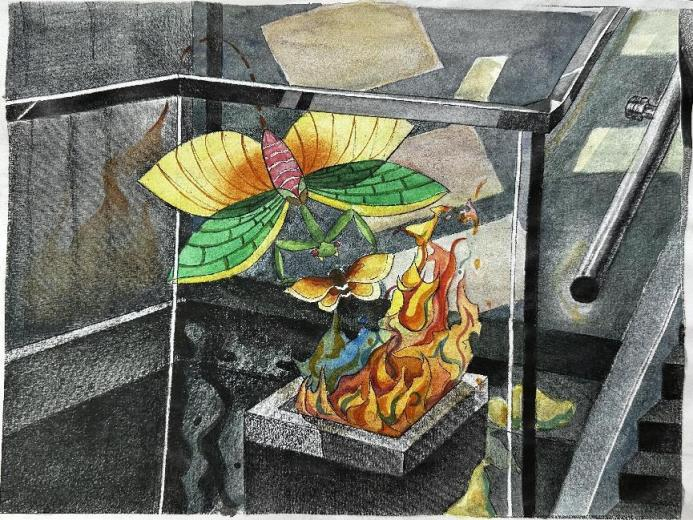

素描草稿是快速构建灵感瞬间的相对完整版画面,我个人习惯是会留白需要后期上色的部分,便于可以扫描草稿进行大胆试色;这样可以对比黑白画稿版和画稿试色版的两个画面,快速对比画面,找出问题。如果试色之后的效果不如黑白稿的大黑白灰关系,要去揪出试色版的细节问题去修稿,落实到初稿画面上。

《呼吸变奏·生于火焰》试色版

总结试色稿问题:

-

色彩总体来看过于饱和,缺乏画面的节奏感,火焰渐变的位置没把握好层次变化;

-

色彩配搭的和谐问题,主体物色彩搭配有点突兀,色彩饱和度和亮度可以降低一些;火焰不必如此艳俗;

-

画面想法不成熟,联想演变的细节有待优化。

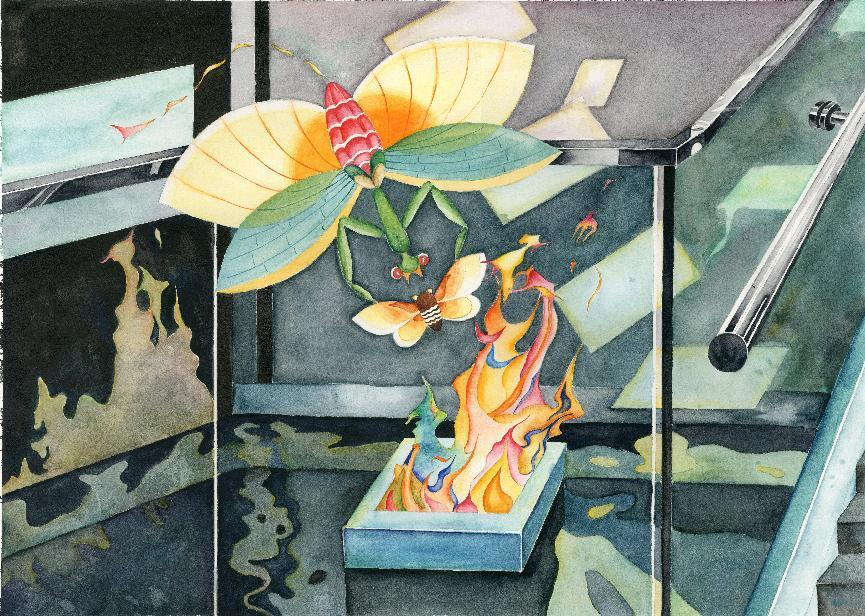

初稿

斟酌画面想法,完善稿面。

-

画面中色彩部分的比列不协调,平衡画面的色彩分布。

-

左边画面沉色部分过多与右边的色彩画面脱节,虽然在试色的时候也有意识地尝试加火焰的反光色在左边玻璃上,但还是需要重新构思去调整修改。因此,在初稿的绘画中,参照了主体火焰的造型简要概括,并进行火焰色彩单色渐变,让它看起来像是火焰的玻璃反光;

-

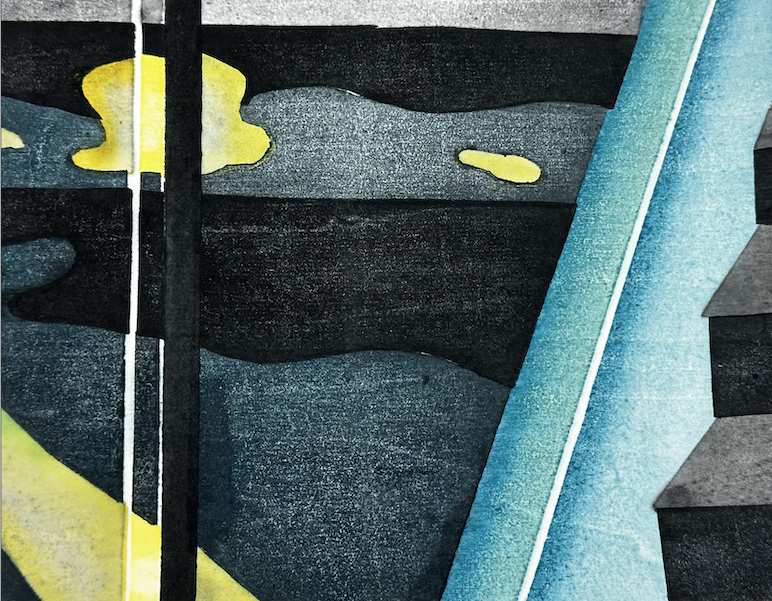

左边沉色部分,墙体和水面的区分不明显。左边水面基本上是黑色块面的渐变,缺乏水面的变化,故而进一步概括水面波纹变化,加入了蓝绿色水面渐变块面,分明了深浅层次的水块面,拉开了水面和墙体的深色对比变化;

-

降低了主体物的色彩饱和度,色相的搭配趋于和谐。尤其是拉开火焰部分的渐变层次:先是重新搭配色相关系再是重新调整色彩的亮度,让火焰富于变化但又不能色彩突兀,强烈同一色的点面关系又让色相之间看起来是舒服的状态。

-

画面中散落的光块面降低饱和度,为了让这些光块面看起来自然,需要在一定程度上融入这些光块所处物件的固有色,可以在光面原本的淡色渐变中,叠加一层物件固有色。

-

拉开不锈钢的黑白灰关系,使之质感明显。

-

增强画面的故事互动感。

-

随着光源方向,左边黑色大块面沉闷的部分,作出了户外元素的画中画设计。考虑到是靠后面的视角,新添加的户外画面要简单,避免抢了前面主体物的视觉,所以只是简单的色彩渐变关系。我有意识地想在左边的画面中去添加“画中画”的构思构图,试图打破画面的沉寂。

-

对比原草稿的主体物存在,我觉得原草稿的主体物过于单一,没有融入画面的自然感,于是构建主体物与画面环境的故事关系。联想到纸鸢本身功能结构上的牵引线存在和放纸鸢的行为动作,用物件固有的本质结构合理新增画面故事互动关系。纸鸢牵引线演变成一条动态的牵引箭头,延伸了主体物的对角线路径,带动观众阅读户外块面和主体物纸鸢的画面故事关系,顺着对角线阅读到火焰和水面反光的存在。

-

水面波纹造型的趋势从左到右的流动要衔接上。

《呼吸变奏·生于火焰》初稿

《呼吸变奏·生于火焰》初稿

定稿

基于初稿,等比例放大稿件,进一步深化画中细节和调整画面关系;与此同时要考虑画稿细节如何落实到水印实践操作中,精简块面造型和分明色彩关系。

《呼吸变奏·生于火焰》定稿线稿版

《呼吸变奏·生于火焰》定稿线稿版

-

色彩的统一。

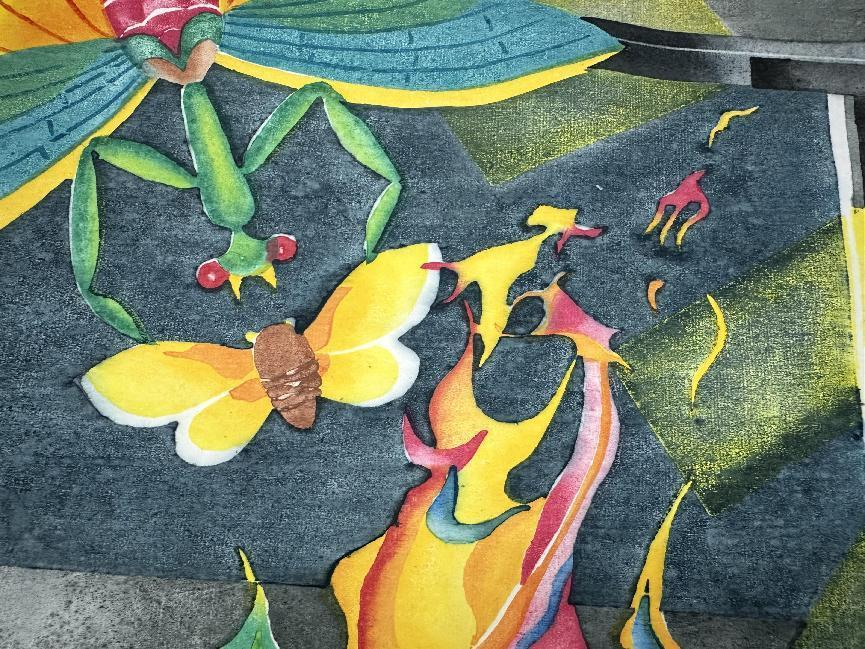

初稿的主体物色彩在追求多元的变化,但是到定稿这一步,要考虑到水印的实际印刷配色分版问题,需要统一精简配色。根据黄、蓝、绿、红这四个色相为主,精简调整画面元素的色相;在调整主体物配色的时候,就要有分版意识。比如主体视角中一缕缕的火焰:每一小块相接的边缘有侧重地偏不一样的色相,或者叠加别的色相区分开来;火焰的渐变关系分明一些,该压下去的点压下去,渐变的面要清爽一些。

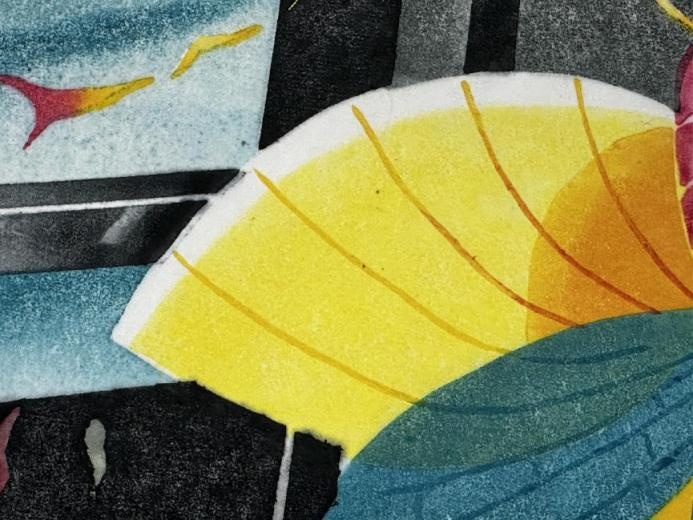

《呼吸变奏·生于火焰》定稿主体物细节

-

纸鸢牵引线元素的造型调整。

初稿中纸鸢牵引线的造型与画面脱节,略显生硬。结合画面主体物的火焰元素和画面故事,把牵引线演变成火苗的造型,既可以融入画面故事,又可以塑造出箭头的形似造型。在色彩上则是根据主体物的颜色去延伸变化。

3.户外渐变的调整。

调整了纸鸢牵引线的造型之后,联想到纸鸢的行动轨迹:生于火焰又奔赴于外界的故事关系。户外块面位于画面靠后的位置,想拉开画面前后主次关系,所以要更加精简这一块面的表现。把蓝绿两色的渐变修改成单色渐变,保留块面中模糊的云雾造型来凸显是户外的氛围感。

《呼吸变奏·生于火焰》定稿户外细节

《呼吸变奏·生于火焰》定稿户外细节

-

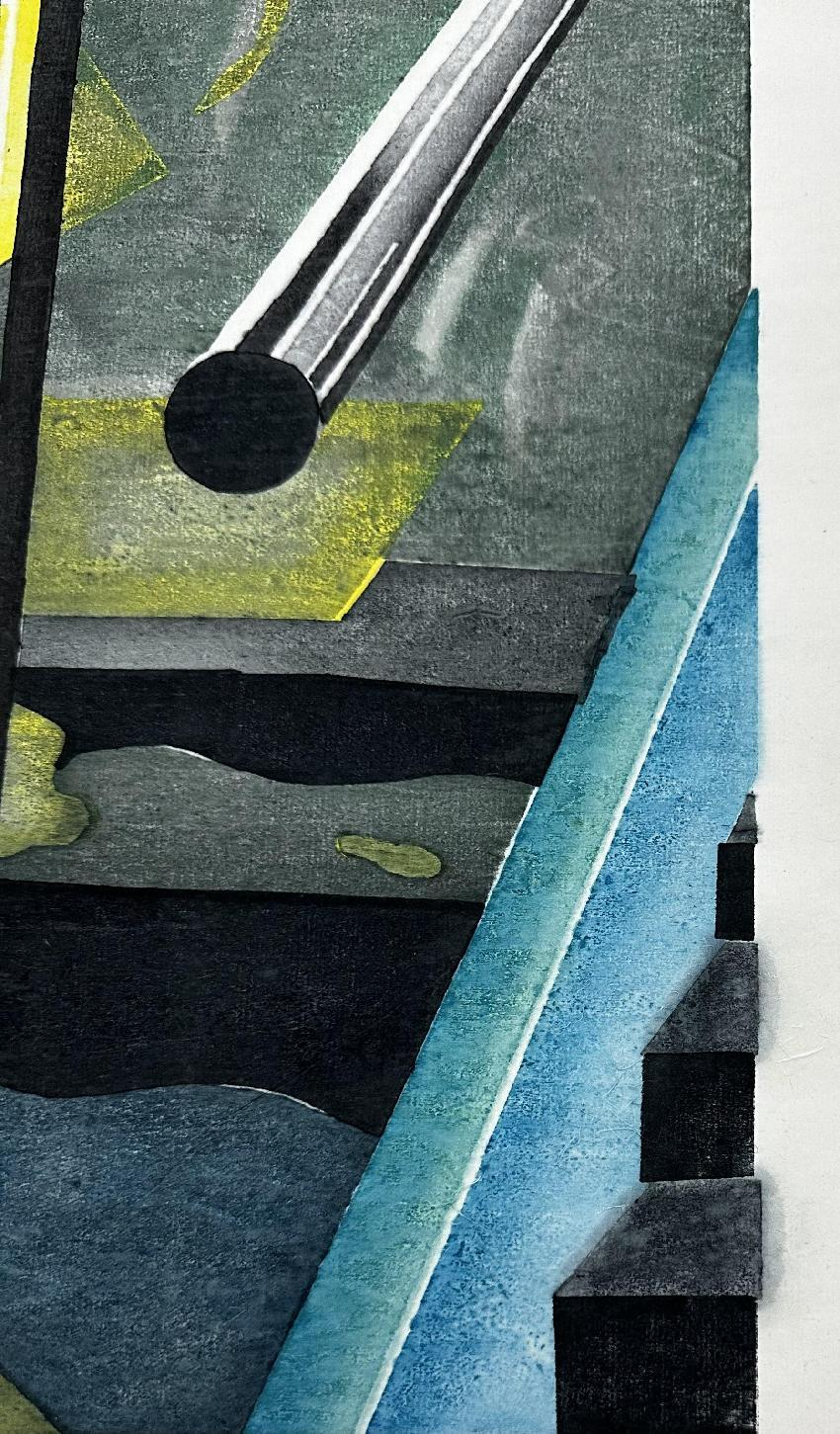

拉开玻璃面之间的光面转折关系。

正面中间的玻璃面积大部分包裹着主体物的边缘位置,为凸显主体物的中心视角而选择倾向蓝灰色的色相;右边玻璃与户外相呼应,故而偏向绿灰色。蓝绿色也正好与水面的色相相对照。这些灰阶块面作出明显的色相区分之后,既可以丰富画面的层次感又可以加强画面黑白灰关系。

5.不锈钢块面的造型精简和加强黑白灰关系,突出不锈钢的质感。

《呼吸变奏·生于火焰》定稿不锈钢细节

-

光影色块的调整。

画面中存在的光影块面多,墙面上、水面上、玻璃面上和主体物承载的瓷砖面上,都布有光影。这些光块面需要比主体物的亮度和色彩饱和度弱化一些,叠加一层各自依附的物件固有色融入画面中。尤其是左边玻璃面上主体火焰的反光,为了区分这一块面的光与其他部分的反光变化,参照主体火焰尖尖上的色相叠加浅浅的一层在块面的上边缘处。

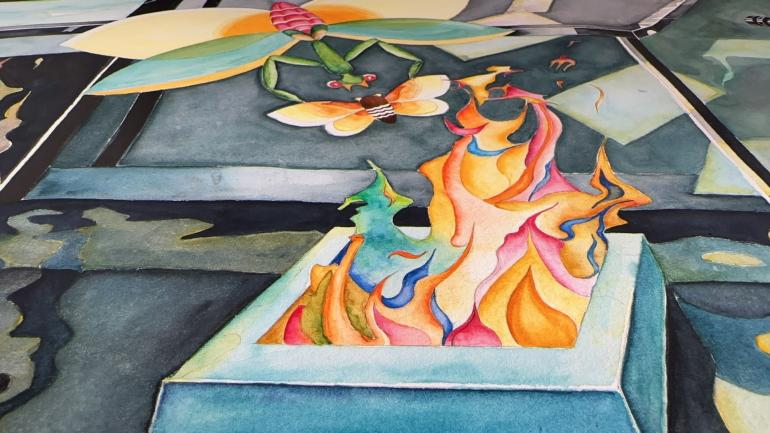

《呼吸变奏·生于火焰》定稿

火焰细节

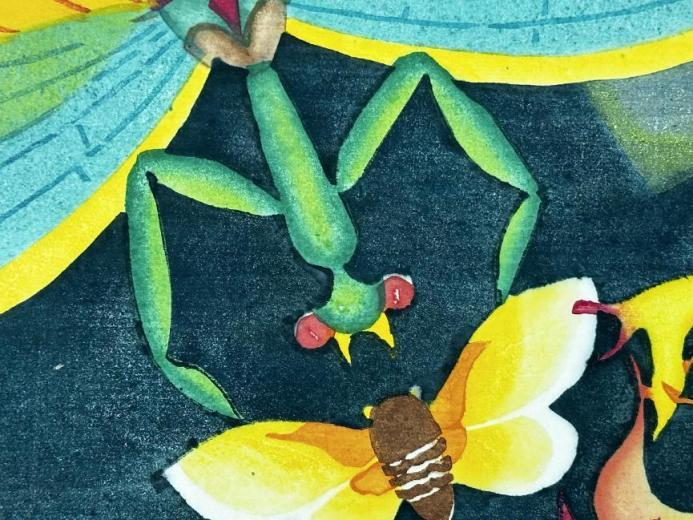

螳螂细节

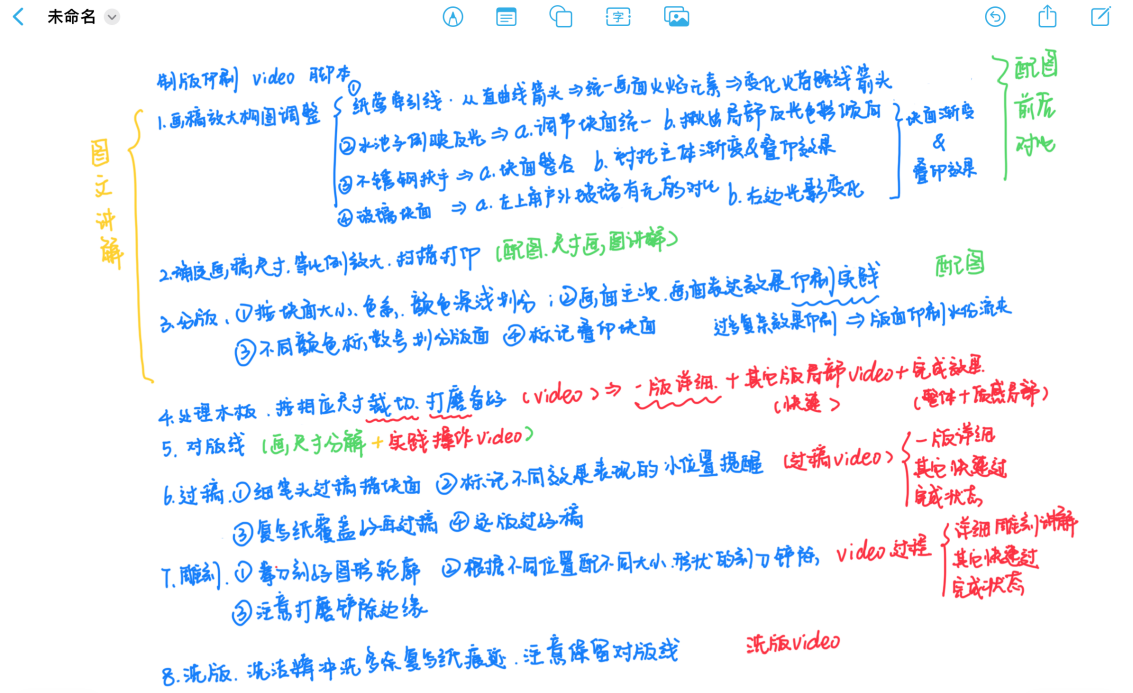

制作阶段

-

准备过稿使用的打印稿件

用于过稿使用的打印稿

定稿后把稿件拿去扫描,并调节作品尺寸;打印用于过稿的稿件,在画心上下各预留5厘米,特别要注意的是记得镜像画面再打印。

-

分版

-

按照色系、规避色块相邻、色块面积大小去归纳分类版面。

-

可以先在扫描的电子版面上用不同颜色的笔去统筹分版,这样比较容易通过不同颜色的分类去快速找到还没分类的小块面,最后共分了八个大版面。

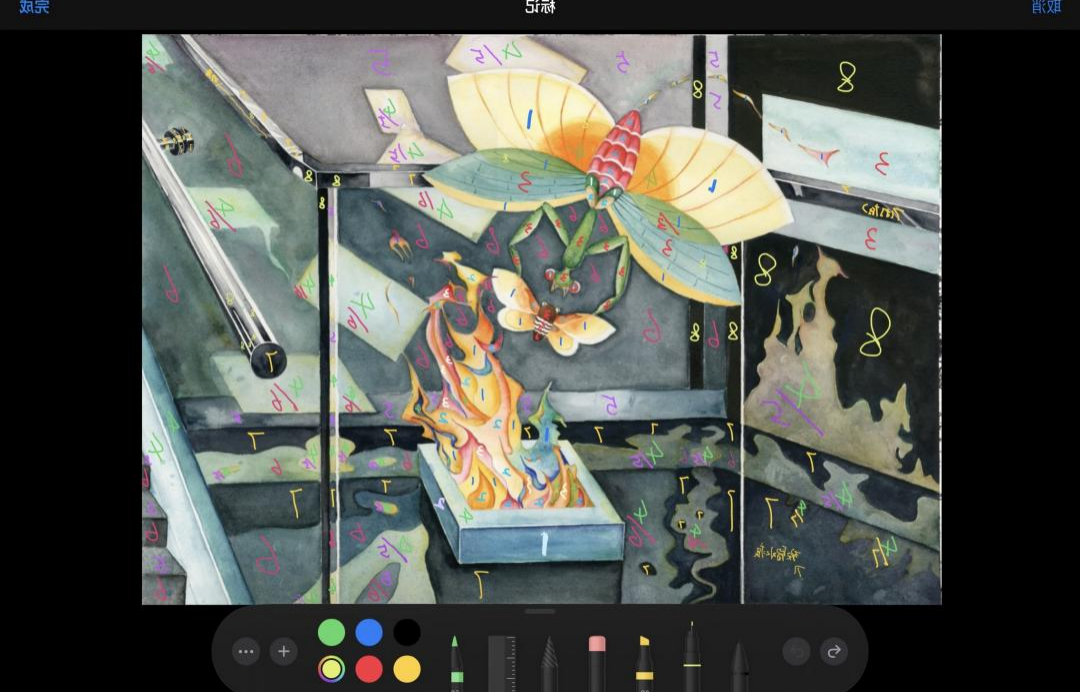

电子稿分版

-

印前预设

在分版的过程中预设每个版面色块的制作工序。

-

纸鸢的整体造型结构本身就富有戏剧性,对于造型的调整少,所以对色彩变化的把握更深刻一些。回归到水印的表现形式来看,蜻蜓身体、螳螂身体和飞蛾的翅膀需要通过渐变去塑造体积感。其他部位的层次感则是通过不同的版面去叠印。尤其是线版的取色要和翅膀部位的取色相协调。

-

火焰整体都是不同形状的小色块渐变组合而成的,部分层次感是块面叠印而成。

-

画面中所有反光面(画面中的淡黄色色块)都是边缘上色往中心留白渐变。窗台下玻璃面的火焰反光则是为了区分其他反光面叠加了三个颜色(粉、绿、橙)渐变。

-

户外色块、“火盆”、楼梯瓦砖是画面中的蓝绿色的色块部分。户外色块部分是在版面上即兴描绘出云雾形状的渐变进行印制;“火盆”和楼梯瓷砖是两种颜色的渐变,做出明暗关系意味的渐变。

-

画面中的黑色块区分和变化主要分了两个大版面。最黑的色块是八号版的墙面和楼梯不锈钢局部加深压黑的点面;其次就是七号版的不锈钢条形块面的渐变变化效果,但七号版的黑色是偏向墨蓝色调的深色。黑色做色阶和色相的区分,让画面的深色位置有变化,尽量让画面少一些普遍且节奏平的可能。

-

五号和六号版的灰色调版块通过色相去区分块面关系,灰面的亮度不一,基本上是平涂印刷,留白反光面位置,待颜色印得差不多饱和得时候再浅浅叠加一层颜色印刷。

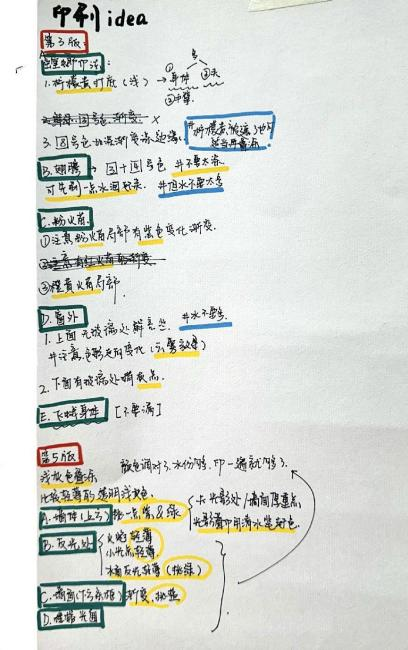

局部版块的印前想法记录

-

刻版

-

准备木板

基于打印稿的尺寸,四周预留5厘米裁切木板,并一一进行打磨至摸起来顺滑的程度(500/600目的磨砂纸);注意打磨裁切木板边缘的毛刺,避免后续制版印刷刺伤手部;再用干湿合适的毛巾擦拭版面,清理好版面上残留的木灰。

裁板

裁板

裁板成品展示

打磨准备

木板边缘的刺注意打磨

-

过稿

处理好木板后,在木板上画好对版线,把先前准备的打印稿对好木版上的对版线并固定好;复写纸要覆盖完整需过稿的图像,避免漏了一些细小的图形没过到木版上。如果有彩色的复写纸和细小的彩色圆珠笔也可以用上,可以更细致地分版过稿。过稿之前就要安排好不同厚度的木版对应不同的版面,块面细小的色块或者是弯曲转折位复杂的图形选择更厚一点的木版(密度大)。

在版面上对稿线

在版面上对稿线

固定打印稿

过稿完毕(局部版面)

-

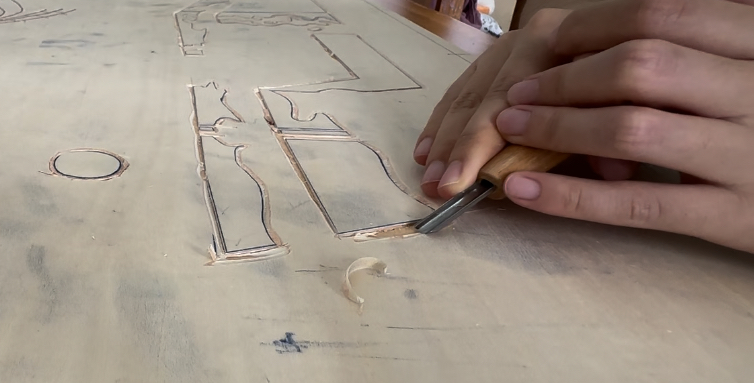

刻版

根据分版安排有序刻版。每一版都先用拳刀对版面图形进行描刻,描刻出图像轮廓形状后在用大小合适的圆刀铲边,铲边到一定的安全距离之后再用大圆刀全面铲底。注意要用磨砂纸打磨铲底的外边缘,避免在印刷时压印到纸面上导致纸面干后有明显的印痕褶皱。

描刻

小圆刀铲轮廓边缘

铲底

打磨铲底外边缘线

-

尝试

-

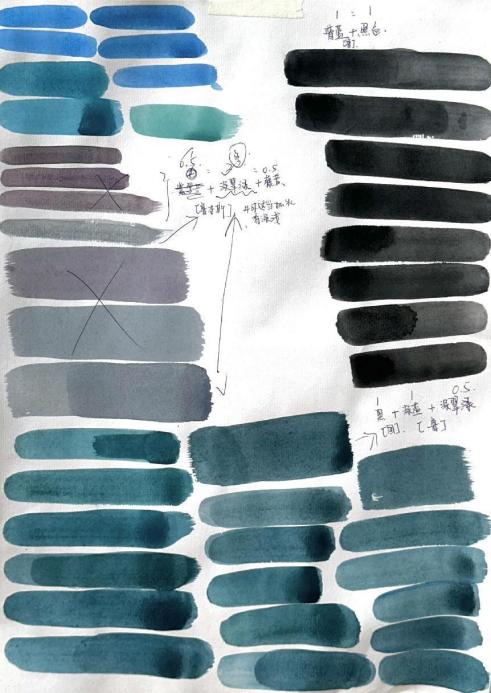

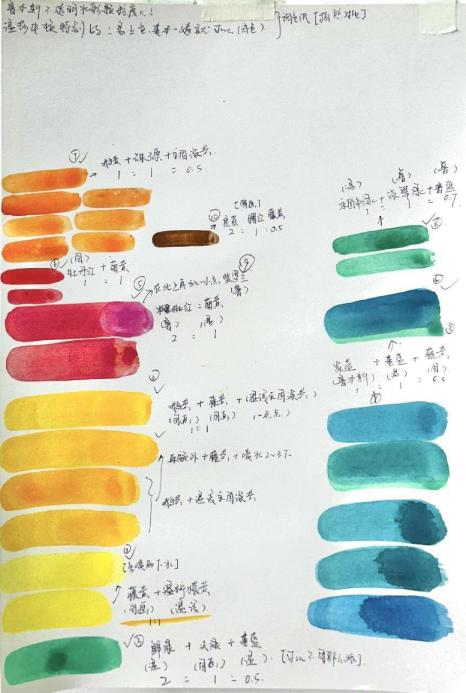

调色。根据原画稿摘取颜色调色。在试色时,素描纸干了之后,对比原画稿,调至接近色。确认色调后,用文字把调色步骤记录在相应色块的旁边,方便后续重新调该接近色或调整色块印刷。

调色记录

调色记录

调色盅

原材料

-

根据印前脚本尝试去预印画稿,先整体过一遍这张画稿的印刷工序。一是为了先让木版面上有整体色彩变化痕迹,便于后续正式印刷的效果辨认;二是让色彩预先渗入木版中,让木版里的色彩饱和一些。

-

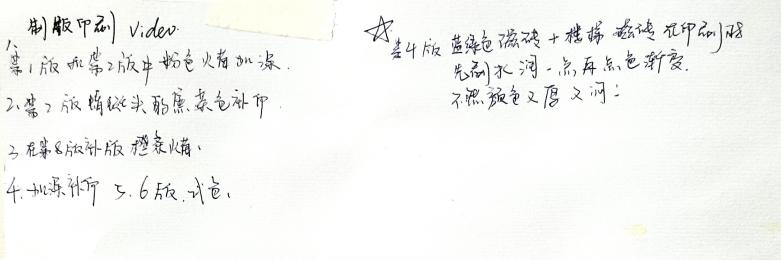

印刷脚本

印刷脚本

8张木版的上色木面

-

闷纸。在喷水的时候注意观察纸面上的吸水状况,纸面上呈现出云雾状态就盖上涤纶片闷纸;如果是第一轮闷纸可以在此基础上多喷一遍水再闷,这时闷纸10-15分钟;同一张纸在后面的版次闷纸时注意纸张是喷闷得是云雾状态即可,闷纸5分钟左右。除了观察纸面还可以用手轻轻感受水份,但注意手要干净。

闷纸得纸张状态

正式印刷

印刷流程——每一版的印刷想法和实践

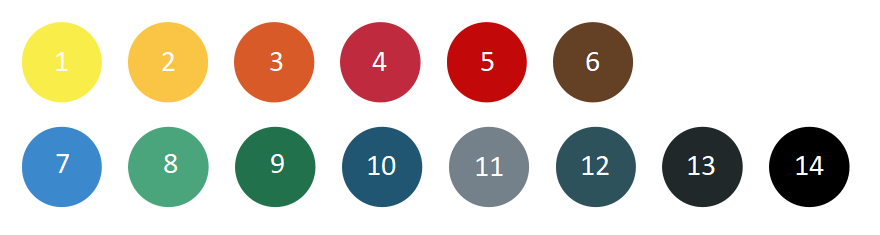

归纳主要色相

不同笔刷大小对应的印刷版面

生宣夹于纸张和涤纶片中间吸水

盖上涤纶片用马莲印刷

【第一版】

整体版面以1、2、3、4、5、8、9、10号色为主。纸鸢翅膀和主体火焰第一部分的浅色部分以1号色平刷印刷打底1/2次;主体火焰尖尖选2、3、4、5、8号色,根据原画稿效果制作渐变效果;“火盆”用8号色打底,再用10号色单色由上至下渐变;纸鸢头部局部用9号色由边缘向中心做单色渐变,形成立体的效果。

第一版印刷

【第二版】

这一版面主要是深化主体火焰和纸鸢身体部分。主题火焰依旧是先用1号色平刷印刷打底1/2次,再用3号色做整体的边缘渐变;用4、5号色加深区分火焰边缘(注意笔刷的色系要分类,根据刷色面积使用不同大小的笔刷)。用4号色对照原画稿效果做渐变效果,形成立体的视角效果。其他一些细碎的色块分别根据原画稿选取颜色进行平刷印刷至颜色匀称即可。

第二版印刷

【第三版】

纸鸢蓝绿色翅膀是用8、10号的混合色进行平刷印刷至颜色匀称;这个颜色还使用于户外窗台的云雾单色渐变;主体火焰则是粉雾色的渐变。旁边的黑色块是后期补版的部分。

第三版印刷

【第四版】

主要是以1号色渐变的反光面印刷,局部以3、4、8、色加以叠加渐变。楼梯和“火盆”局部的印刷则跟第一版的说明类似。这一版叠印7号色丰富主体火焰。

第四版印刷

【第五版】

这一版是整体画稿的第一层浅灰版,色阶的掌握很重要,稍微重了就会影响画面的黑白灰关系,所以上色的次数有限制,想要画面色版匀称,我选择刷色和刷水相间印刷。主要是11号色印刷,注意局部留白印刷之后再叠加平整色块印刷。

第五版印刷

【第六版】

基于第五版的色阶之上偏深偏蓝一些的灰色块(12号色),也是为了避免颜色过深,刷色和刷水相间印刷,根据原画稿预留画面反光块面叠印色彩。楼梯玻璃是11号色的灰调。

第六版印刷

【第七版】

这一版的黑色调是偏向冷蓝色的黑色,一是为了区分第八版压重画面的深黑色,二是该色调更和谐画面中的蓝绿水面和玻璃色在不锈钢中呈现的效果颜色。线版在试印时,不断调整、修版至版面对稿呈现效果准确。版面的印刷由块面大到小去印刷,关注纸张水份流失情况。

第七版印刷

【第八版】

这一版主要是块面较大的黑色块面印刷,要让版面印的匀称又要尽量避免黏版的情况,还需要时刻关注纸张的水份,及时补水;要注意的是,到后期刷色的次数递增,要把边缘线的颜料用纸巾清理感觉,避免纸张颜色饱和溢色影响画面效果。

第八版印刷

螳螂的即兴印刷想法

螳螂印出局部

在印刷螳螂这个块面时,大概是由于画面中四周的淡黄色反光块面具象化了,让我自然觉得螳螂的身体上也会收到这些光面的影响,所以在印刷螳螂身体时即兴叠加了纸鸢翅膀的柠檬黄色在高光处,与边缘深绿色有对比,使得螳螂在这个画面环境里的效果合理化。

印刷中途观察画面,对比与调整

印完四张(包含试印)发现:

-

第四版中淡黄色的倒影光面印一到两遍就可以了,不能太艳,突出中心物即可。

-

水面色块的变化不要印得太闷,要么就是印匀一些,要么就是有点印出木版颗粒的呼吸感会好一些。

第三张和第四张的反光面亮度和饱和度的变化对比

水面印出变化示例

不同纸张材料印出的变化对比

本次印刷所用到的纸张材料主要是汪同和的双层夹宣、汪同和特种净皮生宣托纸版、红星特种净皮生宣托纸版,基本上是相隔着使用不同纸面去对比观察画面效果情况。

从水分流失情况来看,汪同和的双层夹宣锁水时间更持久,少有出现中途补水的情况。红星的水分流失更快一些,尤其是中途印刷有一些画面位置干了再补水印刷很容易被压出褶皱。大概是因为托纸的缘故,感觉纸张在干了之后显得很易碎的感觉,干了之后纸面收缩的痕迹明显。就色彩饱和度来看,特种净皮生宣托纸版的纸张印出的颜色都亮畅些,尤其是汪同和特种净皮生宣托纸版感觉更贴近原画稿一些。

分析每张画面情况

试印【汪同和双层夹宣】

-

颜色浅,较多色块成色不到位;

-

第一张画面颜色浅是木板没有完全渗透到颜料的色彩;

-

尤其是在印刷中色阶到重色阶的色块中,浮现木板的木纹或者木眼较多;

-

毕竟是试色,要把画面整体的流程变化走向了解清楚,可以在同一色块前期印刷中压力大一点,把颜色印进去,注意水分,同一色块后期印刷就不要太大力避免水分溢出;

-

把木板面出现错版的版面进行改刀调整,实在修正不了就选择加版;

-

试印可以慢一些,尽量把大多数的问题找出来并进行调整对比观察,避免后期正式印刷出现不必要的画面问题。

1/8【汪同和双层夹宣】

-

第一张的印刷是比较慢节奏的,一版版去摸索观察对比色块变化和色块色向与试印画面和原稿件;

-

最大的问题是主体物的线版印刷,呈现出黏版纸面被粘走的印记;

-

纸面发干对不准位置出现错版问题;

-

线稿的调整和修改还不够细致,水印会放大线版的面积;

-

线版的色彩搭配调整到后期才调整出;

-

左边大色块的衔接不准确有错版痕迹;

-

左上角有明显的折痕印痕。

1/8版次

1/8版次

主体物而言的话,螳螂的印刷部分我个人比较喜欢。还有就是右边玻璃的印制有做到原画稿的反光变化甚至印出了木纹、不锈钢的黑白灰处理相对够位且没有出现溢水情况。

总体来说,画面层次感较后面的画面要分明一些,起码色块色向较明确一些,大部分色块都有印匀。叠印的层次变化会细致和明显一些。画面色彩和谐度高一点,一是画面色块的亮度没有很大的分层;二是深色块的使用在画面的小范围(后面6-8张画面中心的大色块压重了且有颗粒所以显得特别沉闷且没印好的堆色感)。

1/8版次不锈钢扶手细节

瓷砖细节

蓝绿色瓷砖的位置也有做到清透的色彩变化;中色块没有沉闷;楼梯的黑白灰也有做好。正面和侧面玻璃位置的色相和印匀的状态很重要,影响到画面环境大的黑白灰关系和色阶层次感。为了让色块和谐又再刷水了一次从而有这种效果。

2/8【汪同和托印】

-

右边绿色玻璃印灰了;

-

中间蓝色玻璃应该要再叠加一次10号色印刷,再刷水印刷一次;

-

堆色明显不够整体和匀称;

-

重色块压的不够深,有点返灰;

-

刷重色的时候要注意不要飞溅到其他色块影响其他色块的印制;

-

画面边缘的水迹影响画面整体效果。

2/8版次

2/8版次

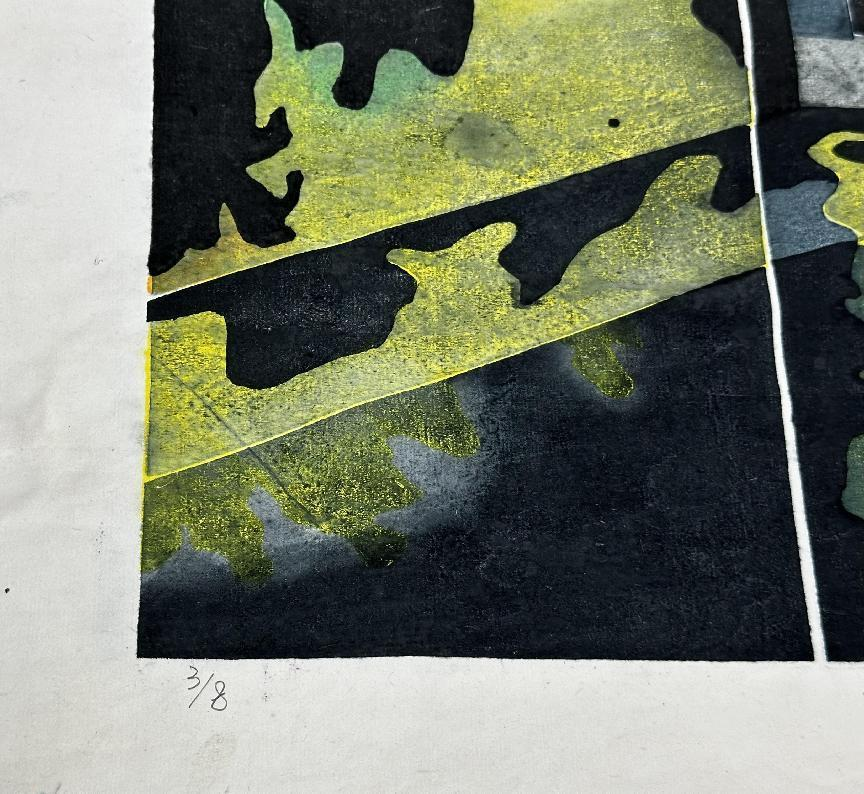

3/8【红星托印】

-

画面边缘的干净卫生要注意。一是重色刷色的飞溅问题;二是要印制边缘的时候可以用纸巾抹去多余的边缘线颜料。

-

直面压褶痕迹明显;

3/8版次褶皱问题

-

印制的时候顾全大局,一眼要观察到可能会影响到的色块画面,注意避免;

-

视角中心的堆色问题。

3/8版次

3/8版次

a点和d点的问题细节

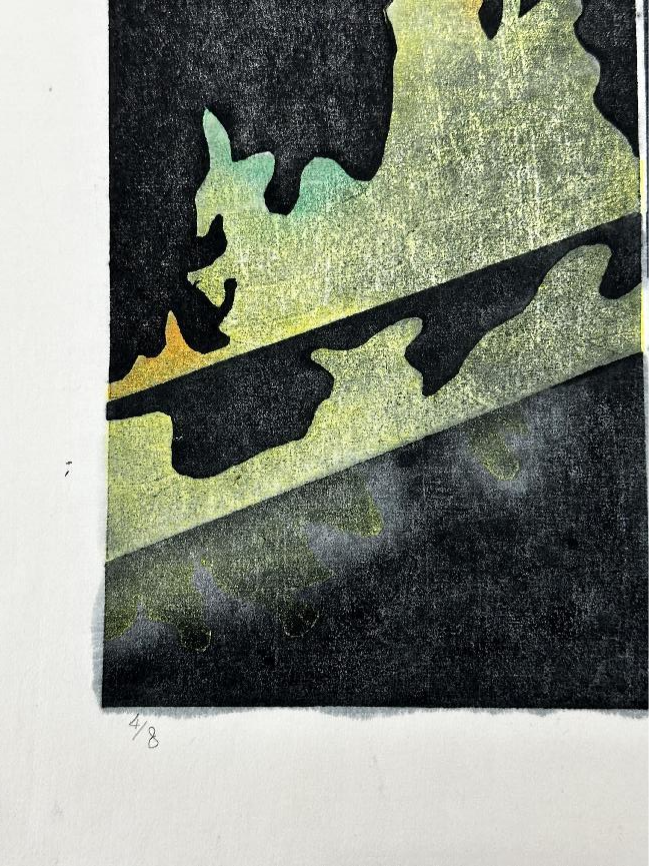

4/8【汪同和双层夹宣】

-

虽然中间大块面没有印匀水面且呈现很重的颗粒感,但是在整体的色阶黑白灰层次重还算是拉得开。这些颗粒在颜色到位的情况下还不算影响画面太大的视角;

-

画面边缘溢水;

4/8版次b点和c点的问题细节

-

部分位置积色明显;

-

有一些版面对版发现错版要及时处理(可以用胶布贴一下,避免误印);

-

画面4整体而言还算画面和谐,对比原稿也没有离谱的偏差。

4/8版次

4/8版次

d点问题细节

火焰细节

5/8【红星托纸】

-

画面边缘位置对比其他画面要好一些;

-

蓝色和绿色玻璃位置没处理好,显得画面有点沉闷;

5/8版次d点的问题细节

5/8版次d点的问题细节

-

主体物边缘没及时处理误印位置,导致有一点水迹残留;

-

深色对版不齐。

5/8版次

5/8版次

6/8【汪同和双层夹宣】

-

6号版的印刷出现问题,中间玻璃位置颜色堆积,水面倒影,印不匀;

-

纸面干燥压痕折叠痕迹;

-

但是这一张的主体物相对来说比较完整和突出一点。

6/8版次

6/8版次

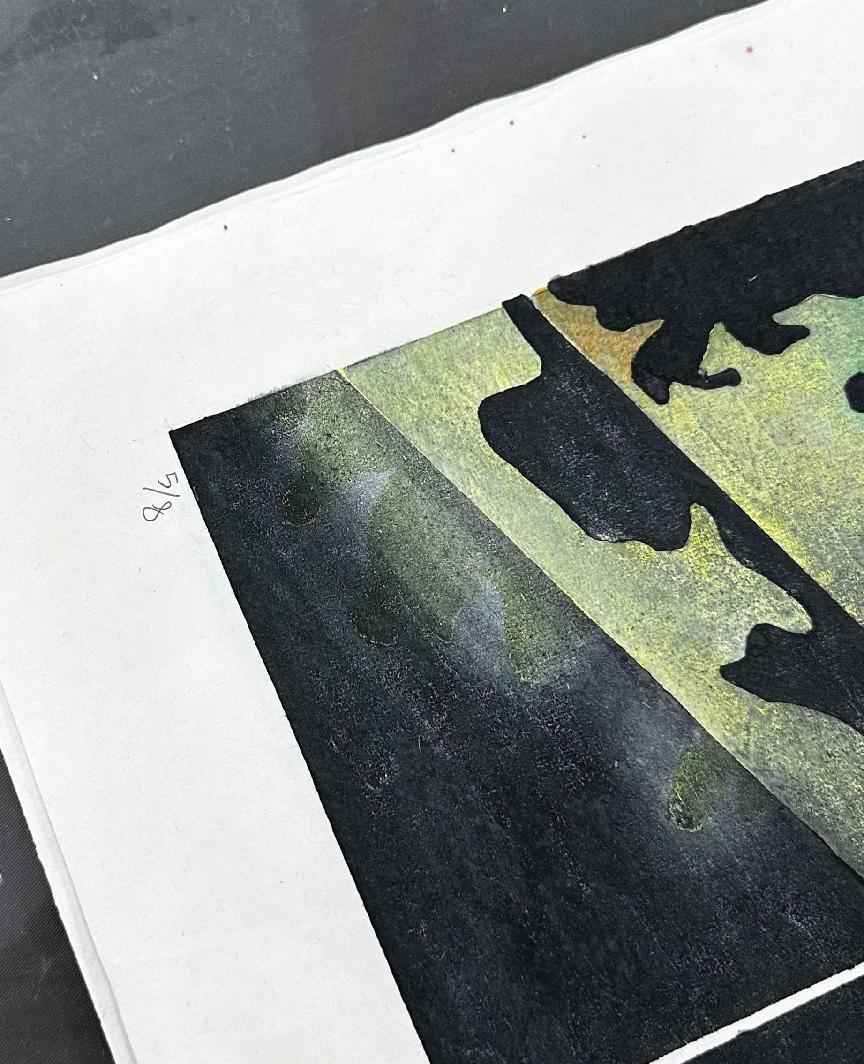

7/8【汪同和双层夹宣】

-

5/6号版印刷问题,版面处理不干净,印出墨色堆积;印不匀,颗粒感大,颜料浓厚;

-

画面边缘不干净;

-

6号版加版的不锈钢没有注意好,溢水影响到主体物;

-

但是中间蓝色瓷砖和倒影海清透;

-

其他深色版面太浓厚了,印不匀。

7/8版次

7/8版次

8/8【汪同和托印】

-

画面边缘卫生要注意好,不要不留神又拉出些颜料;

-

深色版面印的不够清透,积墨且有很多颗粒感;

-

尤其是水面的变化很多颜料斑迹的残留;

-

楼梯没有印好;

8/8版次

8/8版次

总结

-

印刷数量

于我的工作速度和质量来观察,前五张的印刷效果相对好一些,所以我不应该追求作品总数量之多从而赶时间印刷。

从质量来看,我更适应于一张一张印比较好,因为在等干的时候可以看看与上一张的对比,没有赶时间而是在思考和感受画面应该怎么样去变化;一旦有点偏向批量化生产就开始急功近利,在三张画周旋着,一版接着一版,很紧凑,但是问题没有得以真正解决和思考。

-

闷纸小结

闷纸的水分把握好,见到呈云雾面状就少喷了;尤其是一版接着一版的时候,闷纸时长不要太久了,会干的,大概有2-3分钟闷匀了就可以了;因为本身出现云雾状就需要让纸面在闷纸过程中水分的散播和传递使之变匀,水分的储存时长有限,所以不要闷太久,看着摸着感受到匀就可以开始接着印了。

-

印画注意小细节(本次这张)

-

画面的层次感很重要。黑白灰的色阶在印制过程中要把握好,在等干的时候多看看前后画面的对比,不要急。

-

如果同一版面印刷,另一边还有一些大色块没印,要注意纸张如果变干了有点收缩,可以拿去晾干之后再重新闷纸印刷,不然在中途加水印很容易连带版块隔壁的画面被压褶,有一些不必要的画面折痕。

-

灰色阶色块颜料太浓了、重色位置过重且没有印匀颗粒感过多。

可以在刷色印刷之后用清水笔刷水,这时候笔会带着版面残留的色彩变得浅一些,再去印刷;根据画面印刷成色和匀称度,可以选择刷色和刷水分别交替印刷。

-

一般在纸张湿润时观察到色块印刷的成色是自己理想的颜色时,可以再多印一到两次,因为画面干了之后会变浅。当然如果画面是淡雅清雅类型的话多印一次就够了,甚至可以不印来观察对比多印一次的整体画面效果和湿润时成色刚好的晾干版整体画面。

-

归纳思考

于本次作品的整体印刷情况而言,我个人会倾向于前五张的印刷。尽管前五张的印刷有一些画面边缘有水分的溢出,但是从整体画面的色块层次变化和画面效果协调程度来看,前五张会稍微舒服一些。

我在印制最后三张画面的问题:一是着急批量生产;二是印刷前重新调制的颜料浓了,没有及时发现就继续连续印刷,其实本次画面多印一遍就够了。

在印刷过程中也要及时观察到木版面的整洁情况,及时处理纸张黏版的纸屑残留;如果没有及时清理木版面残留的纸屑,这会导致纸屑停留在画面中积水,印出不必要的痕迹。

综合以上,我的印画节奏不要着急,要去感受画面;一是观察画面水分的变化,二是观察画面色块成色的变化,三是要去对比观察画面真正的“诉求”,解决画面问题。前期练习以数量多为目的主要达到印刷过程技术的熟练,但是现在也很需要开始适应自己的节奏去印画,既然发现批量生产会出现大问题就不妨慢下来抓质量。

作者简介

黄 颖禧

2000年生于广东佛山

2023-广州美术学院版画系在读研究生,主修水印木刻方向。

(所有内容版权归艺术家所有,权责作者自负。)

征稿启事

为加强水印版画的传播与推广,本公众号栏目“佳作推介”长期面向广大水印版画爱好者进行征稿,在本栏目刊登与水印版画相关的作品和文章,希望广大艺术家积极支持和参与,现将具体征稿要求详细列明:

官方网站:gdmwp.com