名家访谈 | 朱建辉——水印版画应当紧贴当下反映时代风貌

朱建辉

一级美术师,1998年起任启东版画院院长,中国美术家协会会员,中国文化艺术发展促进会版画院研究员(版画专业委员会委员),中国美术家协会藏书票研究会常务理事,水印版画材料与技术研究文化和旅游部重点实验室学术委员会委员,国家、省艺术基金项目评审专家,江苏省美术家协会版画艺委会委员、副秘书长,南通市美术家协会副主席、版画艺委会主任。

个人画展

2024 破界•2024朱建辉艺术展(上海大沪联合艺术空间)

2020 江苏省优秀美术家系列展•朱建辉版画展(江苏省美术馆)

2019 三言两语·三人版画作品展(中国台北)

2018 神采•朱建辉版画艺术展(尼泊尔加德满都)

2017 相•生——2017朱建辉版画展(上海外滩百老汇艺术中心)

2016 原点•朱建辉版画30年作品展(南通大学)

2014 一线•2014朱建辉版画展(南通市中心美术馆)

2013 一线•2013朱建辉版画展(上海M50)

2012 幽邃•2012朱建辉版画艺术展(英国剑桥)

2011 索线•2011朱建辉版画艺术展(中国美术馆)

2010 索线•2010朱建辉版画艺术展(上海美术馆)

2009 延伸•中国当代版画家四人作品展(美国纽约)

作品收藏

国际奥林匹克委员会、北京奥林匹克艺术中心、欧洲木版基金会、中国美术馆、中国画报社、中国版画博物馆、北京国际美术双年展组委会、美国纽约第一银行、韩国全北道立美术馆、英国剑桥国际版画中心、尼泊尔中国文化中心、江苏省文化厅、安徽省美术家协会、江苏省美术馆、黑龙江省美术馆、浙江美术馆、河北省美术馆、台湾美术馆、哈尔滨版画博物馆、浙江赛丽美术馆、深圳美术馆、桂林美术馆、宁波美术馆、苏州美术馆、南通博物苑、成都永陵博物馆、南京艺术学院、南通大学、西南大学、台湾师范大学美术馆、上海宋庆龄纪念馆、南京金陵图书馆、银川国际版画创研中心、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等。

问:您在什么契机之下开始从事水印木刻版画创作?在学习和探索水印木刻版画技艺的过程中,有哪些困难和挑战?

朱建辉(下称“朱”):我对水印木刻创作的兴趣源自中国传统版画,尤其是“江苏水印木刻流派”,以及日本现代水印木刻版画的影响。大二那年(1986年),我正式开始尝试和探索水印木刻艺术。水印木刻版画,这一从印刷术中演绎而来的艺术形式,被誉为最具东方韵味的艺术门类。其历史源远流长,从公元868年的金刚经插图,到明清时期的套色木刻年画技艺,再到当代水印木刻版画;从日本江户时代(1603~1867年)的浮世绘,到日本现代木刻版画,这是一条绵延不绝的艺术传承与发展之路。

初涉水印木刻版画创作时,我面临的最大挑战无疑是技术问题。宣纸的湿度、笔上含色量与木板水分的协调,这些都会直接影响画作效果。此外,颜料的选择、笔刷的挑选、木版的处理等,都是至关重要的技术环节。其中,最耗时且需深入学习的便是刀法。刀法与黑白木刻有相通之处,“以刀代笔”不仅是技术上的转换,更是艺术上的升华。主题的选择、用刀的技巧、刀型的运用、刀法的组合,这些都是形式与内容紧密结合的课题,也是水印木刻的核心所在,既充满挑战,又极具魅力。

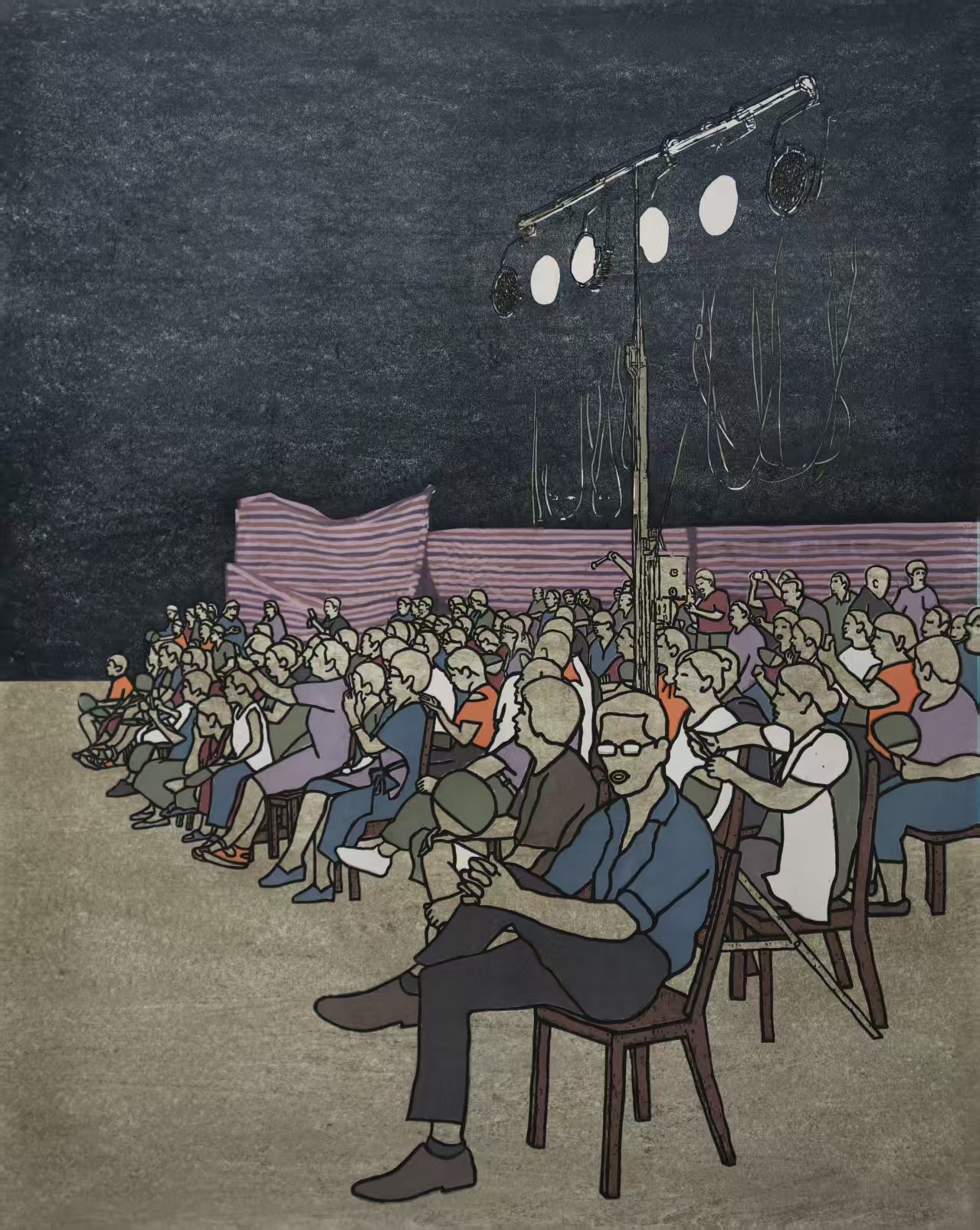

《村晚》,水印版画,138x108cm,朱建辉,2023年

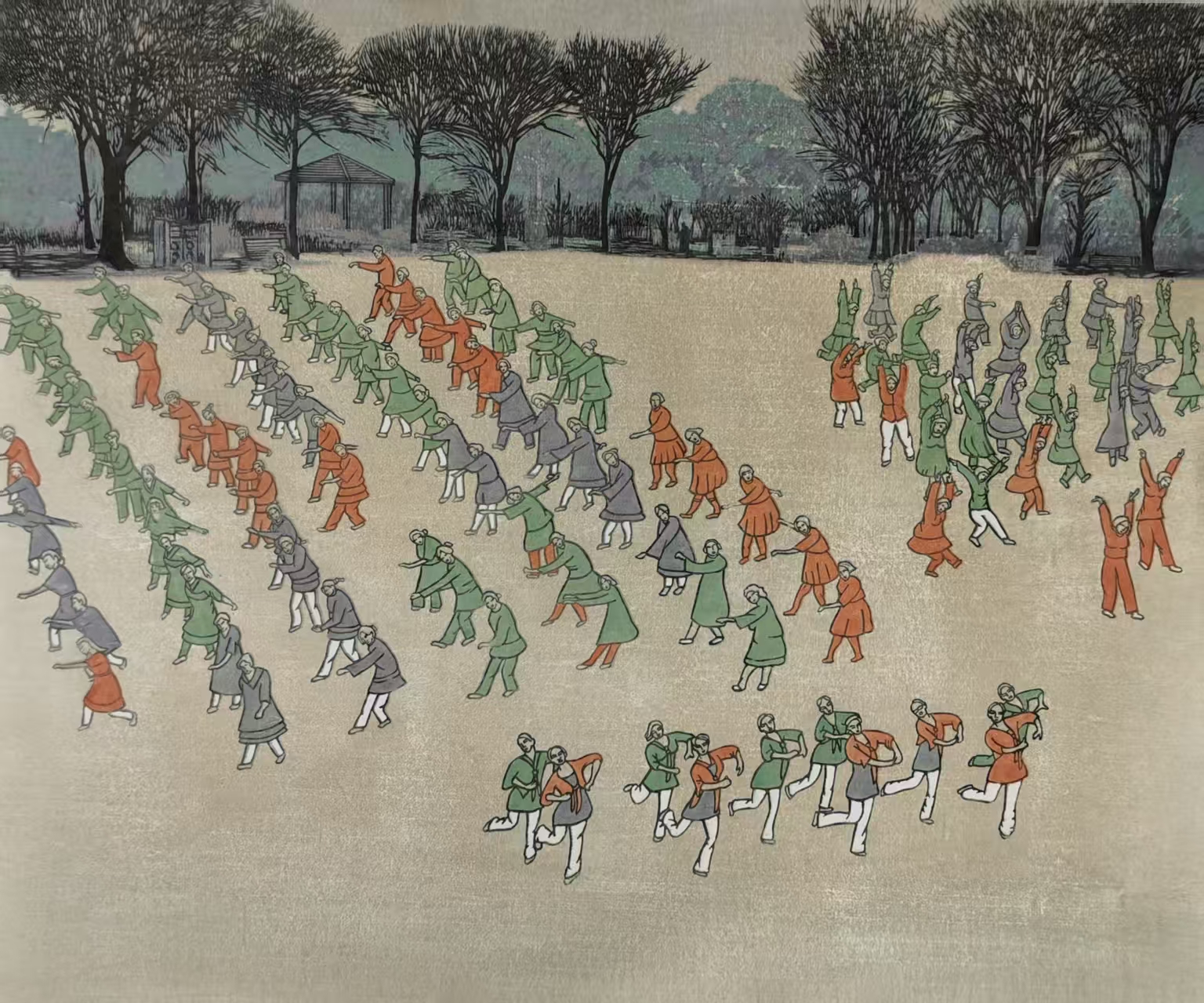

《广场神韵》,水印版画,100x120cm 朱建辉,2021年

问:您近几年的作品中抽象风格的体现越来越明显,您是否认为抽象风格可以体现某种“东方意境”的表达?

朱:抽象是相对于具象的一种观念表达和语言形式。当某种语言无法充分阐释特定的思维方式时,就会寻求另一种表达方式。抽象本身并无东西方之分,然而,由于东西方文化背景、历史传承、思维模式等方面的显著差异,东西方艺术家在表达同一主题时,往往会呈现出截然不同的风格。这源于各自深厚的文化根基。

在我看来,具象表达较为直观、理性,容易使观者的思想空间在一定范围内定格;而抽象表达则相对模糊、感性,能够极大地拓展读者的想象空间。抽象表现往往是激情澎湃时的具象化呈现,它在无规之中蕴含着依据,在无形之中饱含着情感,这正是含蓄、内敛的东方意境的体现。

《生态-状态(一)》,水印木刻,150x65cm,朱健辉,2013年

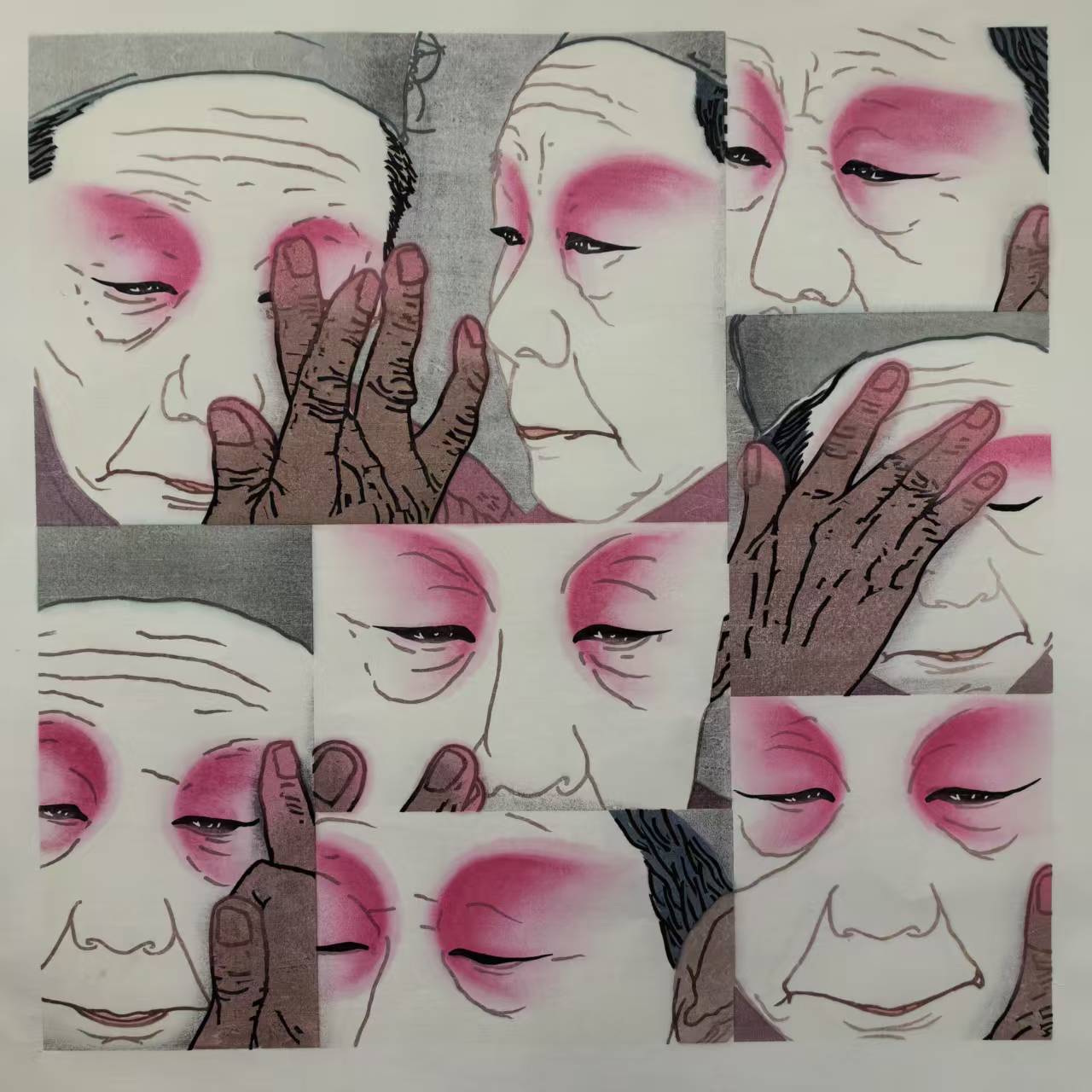

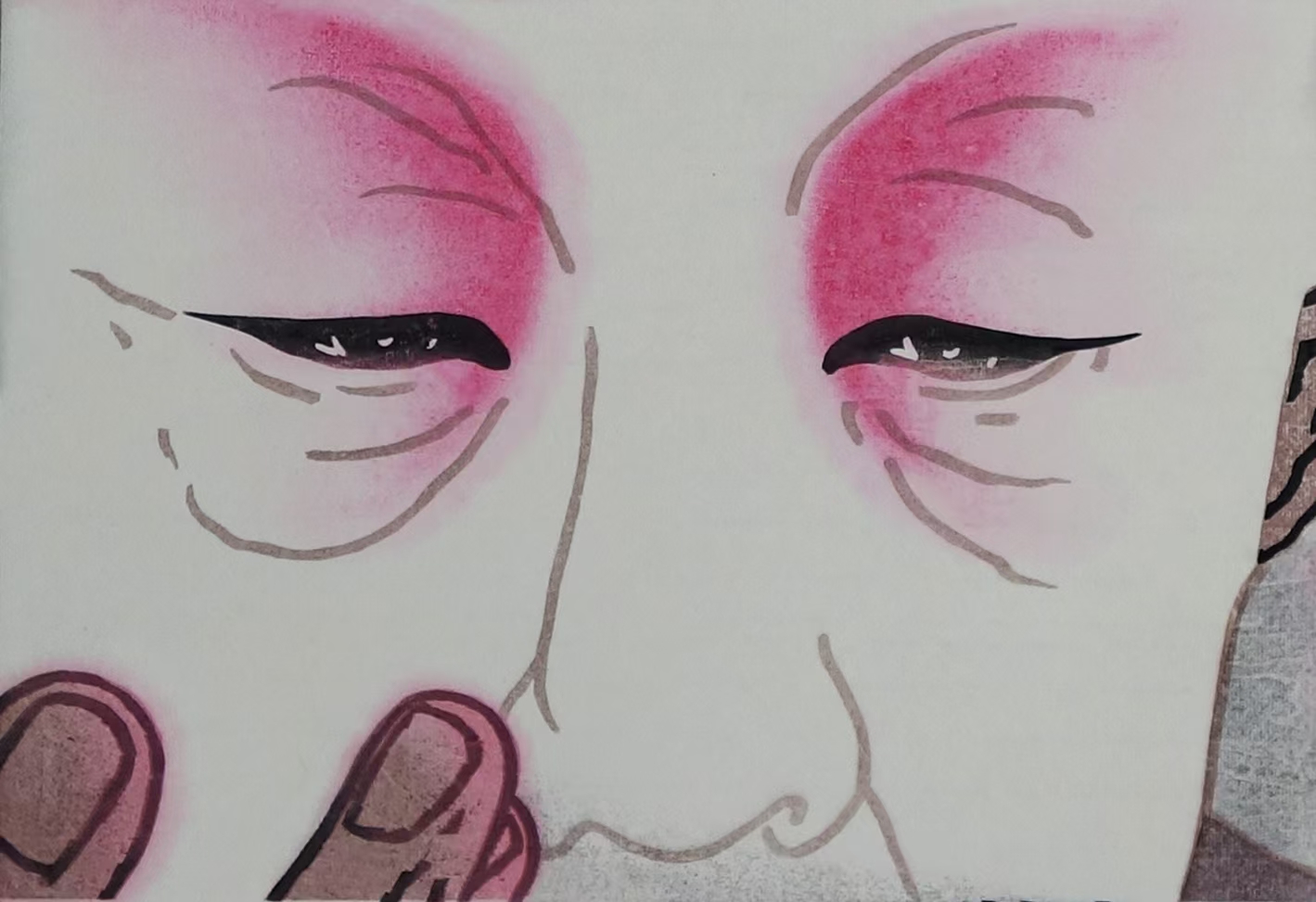

问:您提到“水印技术是艺术表达的基础,形式与内容的结合对创作至关重要。”在《非遗人生》中,您如何具体体现技术与艺术的融合?

朱:在《非遗人生》的创作过程中,我深刻体会到了水印技术与水印版画艺术之间既独立又相互依存的微妙关系。水印技术,作为古老而精湛的工艺,是这幅作品的技术支撑,它精细地将艺术家的情感与想象转化为直观的视觉语言。然而,技术只是手段,真正的精髓在于艺术表达,即传递关于人生的哲理、文化的传承以及非遗背后的故事与情感。这既是对传统技艺的尊重,也是我个人艺术探索与成长的见证。

面对水印版画创作的核心难点,我认为在于如何将水印这一东方本体技术手段与东方传统文化思想相融合。换句话说,就是要通过水印技法精准地表达文化内涵,使作品呈现出一脉相承的艺术感受,并体现出当代艺术家的文化担当与个性语言。这种长期的构思与研究对我的创作方式产生了深远影响,使我更加注重技艺与文化的结合,致力于在作品中实现技术与艺术的完美统一。

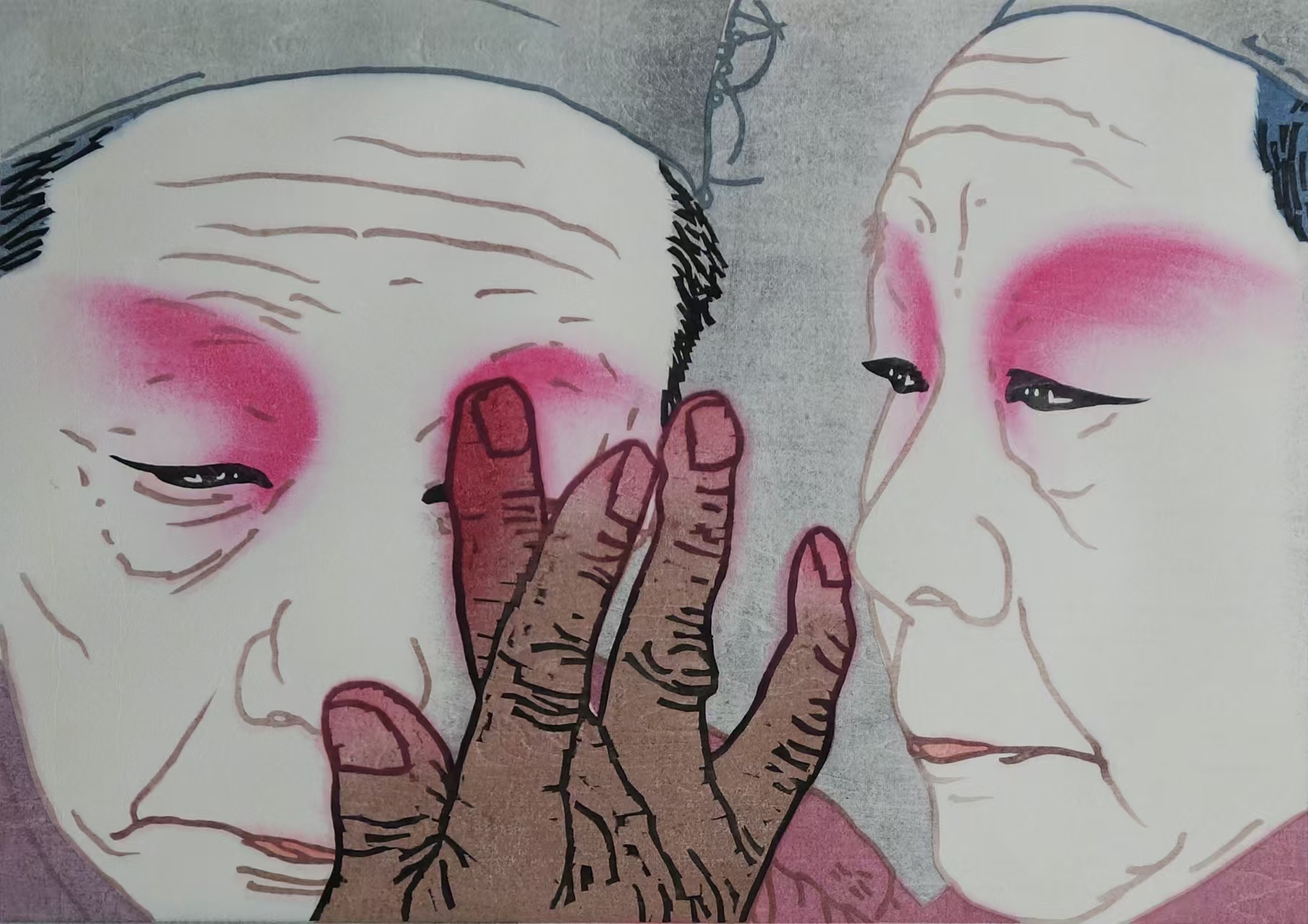

《非遗人生》,水印版画,120x120cm,朱建辉,2024年

《非遗人生》局部

《非遗人生》局部

《非遗人生》局部

问:您既创作水印版画,又创作油印版画。两者在风格和题材上的明显差异(如水印版画偏向东方思想意境,油印版画更具西方写实风格)是有意为之吗?为什么选择这种对比?

朱:逆向思维、反向探究、顺势而为是我一贯坚持的创作方法和观念。近期,我举办了一个名为“破界”的个人画展,旨在通过多样化的艺术表达,传达“破界”的理念,以此拓宽个人的创作视野,构建情感与视觉之间的桥梁,创作出富含文化底蕴的个性作品。在不断探索各种艺术表现形式的过程中,我常常能获得意外的创作灵感。

鲁迅先生曾说“不模仿,不复刻”“捏刀向木,直刻下去”,这段话对版画创作具有深远的启发意义。在特殊的历史背景下,它尤其激励了新兴木刻运动时期的木刻版画创作,其直接性和革命性产生了巨大的影响力。从艺术本真的角度来看,这句话在当今时代依然具有指导意义。艺术家若想形成独特的艺术风格和持续创新,就必须避免模仿他人和重复自己,这一原则同样适用于水印版画创作。当代水印版画作品应当紧贴当下,反映这个时代的风貌,这才是艺术家应当追求的方向。

冬天里,绝版套色木刻,朱建辉,2015年

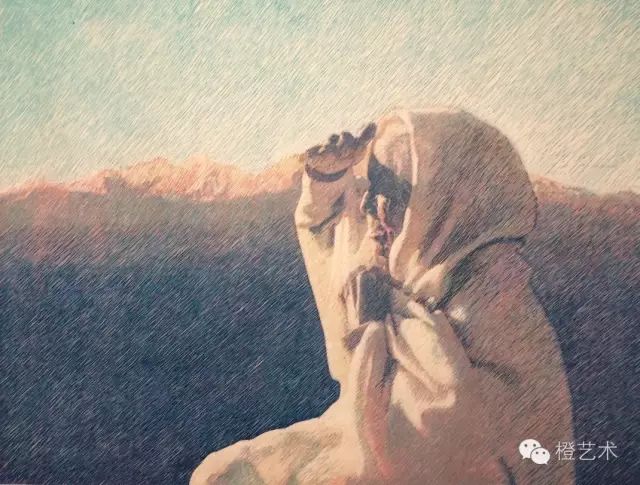

《西游日记·维也纳》,木版水印,91x61cm,朱健辉,2015年

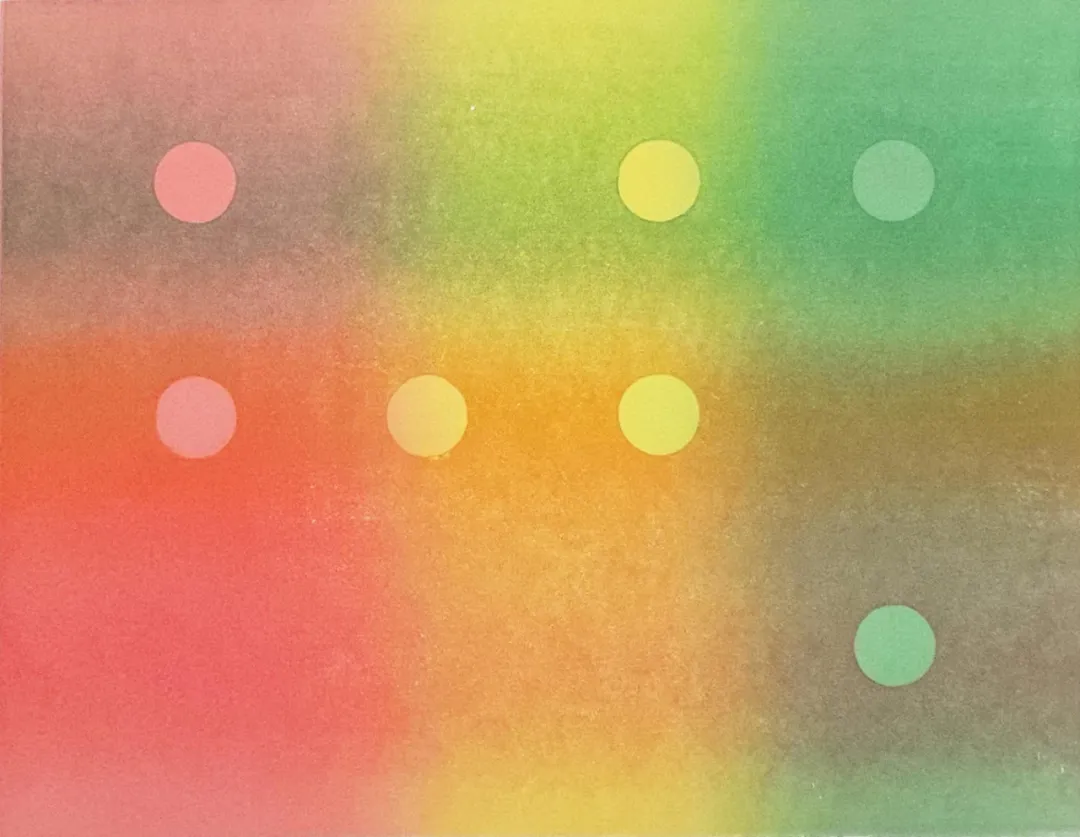

《夏》,平版画,22×28cm,朱建辉,2024年

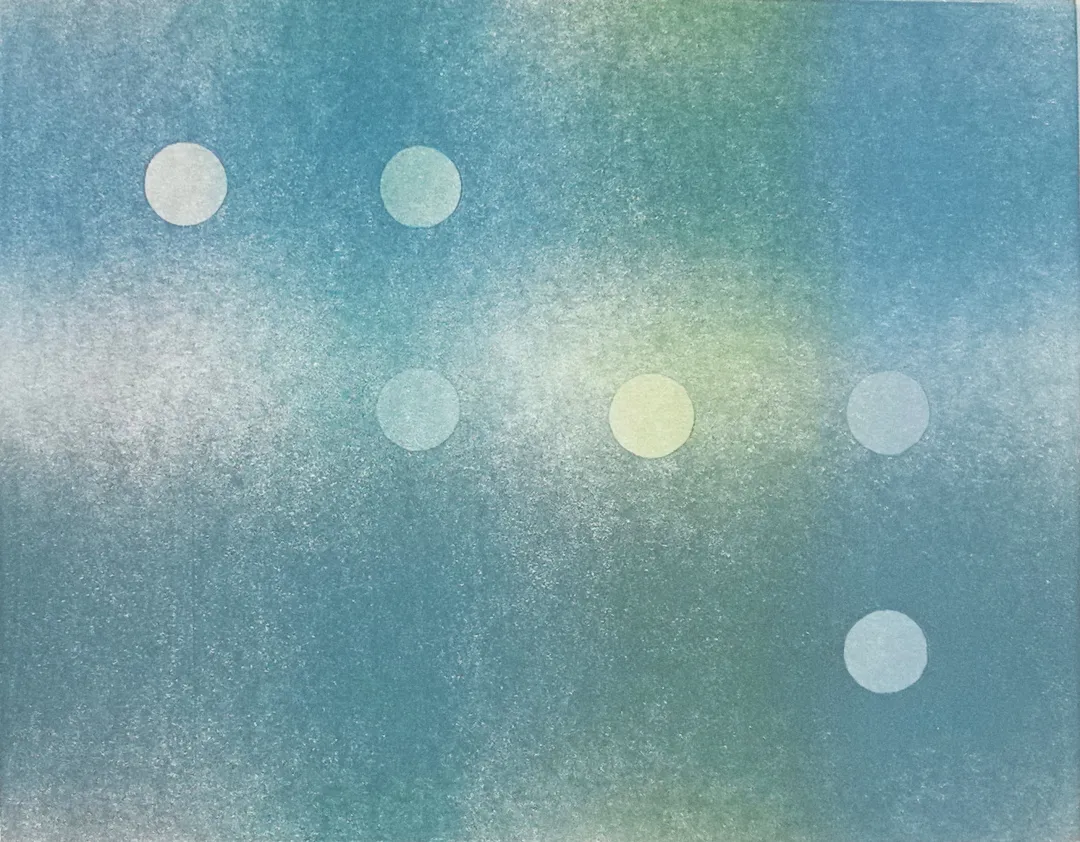

《冬》,平版画,22×28cm,朱建辉,2024年

在运用或传承传统技艺时,艺术家需要在实践过程中以发展思维去继承和升华,这样才能紧跟时代发展的步伐,更好地呈现个人的思想观念。通过不断地探索和创新,艺术家可以将传统技艺与当代观念相结合,创作出既具有传统韵味又富有时代感的作品。

朱:这个话题自从事水印版画之初便一直是我深入探索和思考的问题。它既是矛盾所在,也是推动水印版画创新路上的动力源泉。不断地挑战传统、挑战自我,正是为了在创新中不失本源。

《畅想曲》,水印版画,90x90cm,朱建辉 ,2022年

问:您如何看待水印版画在当代艺术生态中的位置?是否认为它面临挑战或者机遇?

朱:水印版画的教育与推广无疑是一项长期且艰巨的任务。这项工作需要时间的沉淀和不断的积累,教育是这一过程的起步阶段,通过教育与相互之间的积极影响,我们才能共同提升,进而壮大推广的队伍。教育如同奠定长度的基石,而推动则决定了深入的深度。从最初的不自觉到后来的自觉行动,从简单的继承到创新的发展,这是一条需要我们长期实践和探索的道路。

《构建》系列NO.2,水印版画,70x108cm,朱建辉,2024

《构建》系列NO.3,水印版画,70x108cm,朱建辉,2024

《构建》系列NO.5,水印版画,70x108cm,朱建辉,2024

《构建》系列NO.6,水印版画,70x108cm,朱建辉,2024

朱:这不是差异,而是东西方各自独特的艺术特色。唯有深入研究和充分展现各自的特色,才有可能将其转化为优势。

(本文根据访谈内容整理,经受访者修订)

(如需转载请联系我们)

征稿启事

为加强水印版画的传播与推广,本公众号栏目“佳作推介”长期面向广大水印版画爱好者进行征稿,在本栏目刊登与水印版画相关的作品和文章,希望广大艺术家积极支持和参与,现将具体征稿要求详细列明:

官方网站:gdmwp.com