江静宜《行迹·留痕》水印木刻创作案例

一、作品

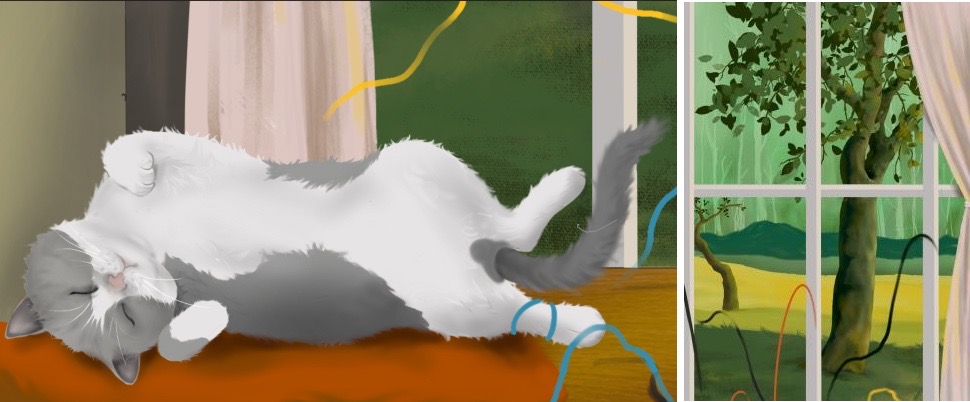

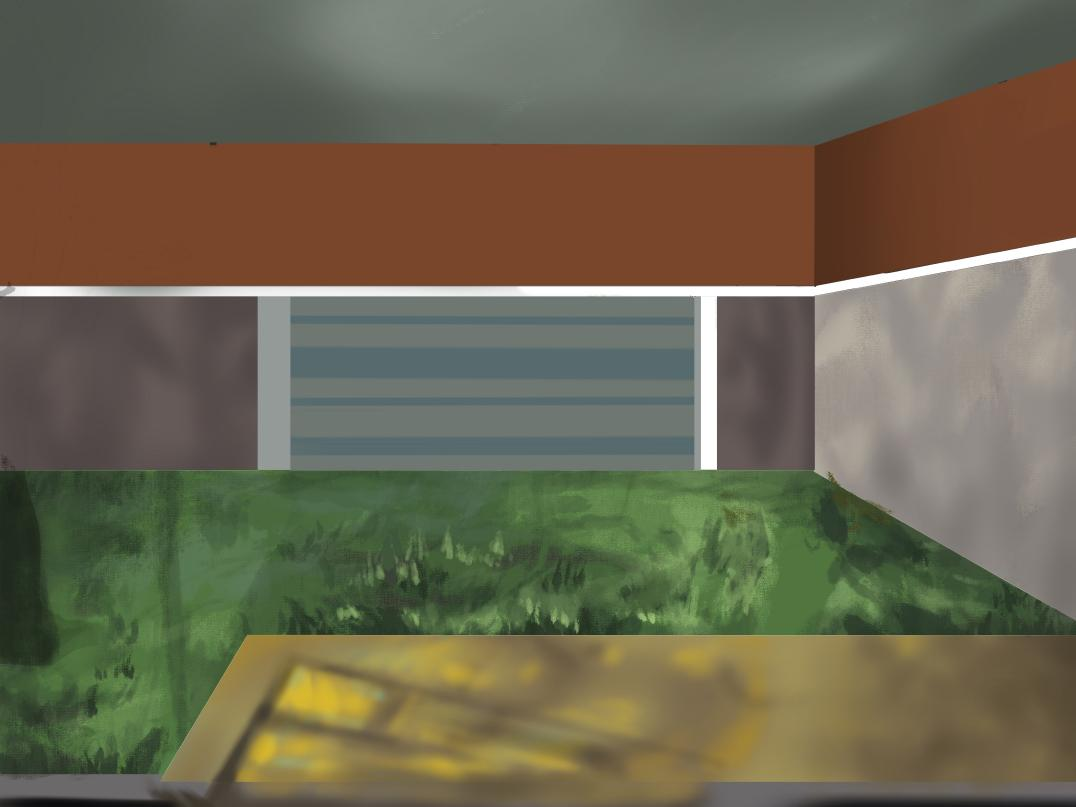

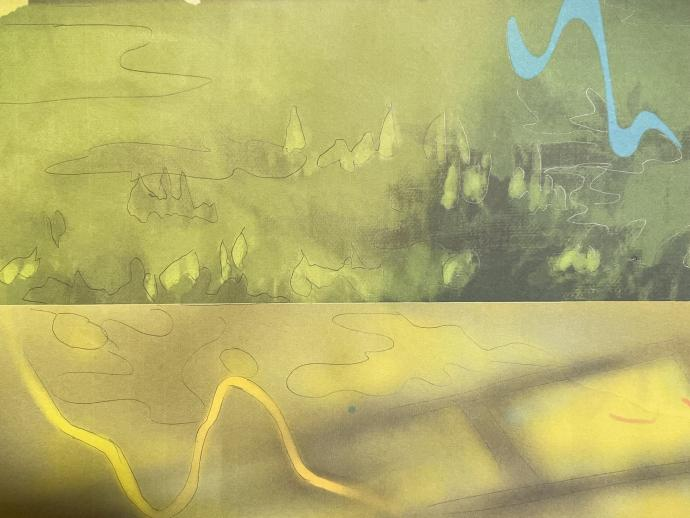

《行迹·留痕》之一 80cm×60cm 水印木刻 2024年

《行迹·留痕》之二 80cm×60cm 水印木刻 2024年

二、作品说明

在这次创作中我以“轨迹”为灵感,可以借用轨迹的意象来探索事物的深层含义和哲理。在人生的旅途中,我们常常迷失在众多的选择和方向中。然而,若能仔细追踪过往的行踪轨迹,或许我们可以更全面地理解事物的本质和真相。就如同大地上留下的轨迹一样,每一个转折、每一次迂回,都是生命的痕迹,都承载着无尽的故事和智慧。而在个人生活中,每一个经历过的瞬间都留下了独特的轨迹。这些轨迹或许并不起眼,但它们组成了我们生命的一部分,塑造了我们的性格和人生观。通过审视自己的轨迹,我们可以更深刻地了解自己,发现内心的力量和价值。以“轨迹”为灵感,是一次对生命的深刻反思和探索。通过追踪事物的行踪轨迹,我们可以揭示事物的本质和内涵,从而达到更深层次的理解和认知。创作不仅是对外界的表达,更是对内心世界的探索和释放。每一次的创作,都是一次对生命轨迹的思考和感悟,都是一次对人生意义的探索和追问。

三、印刷视频

四、创作思路

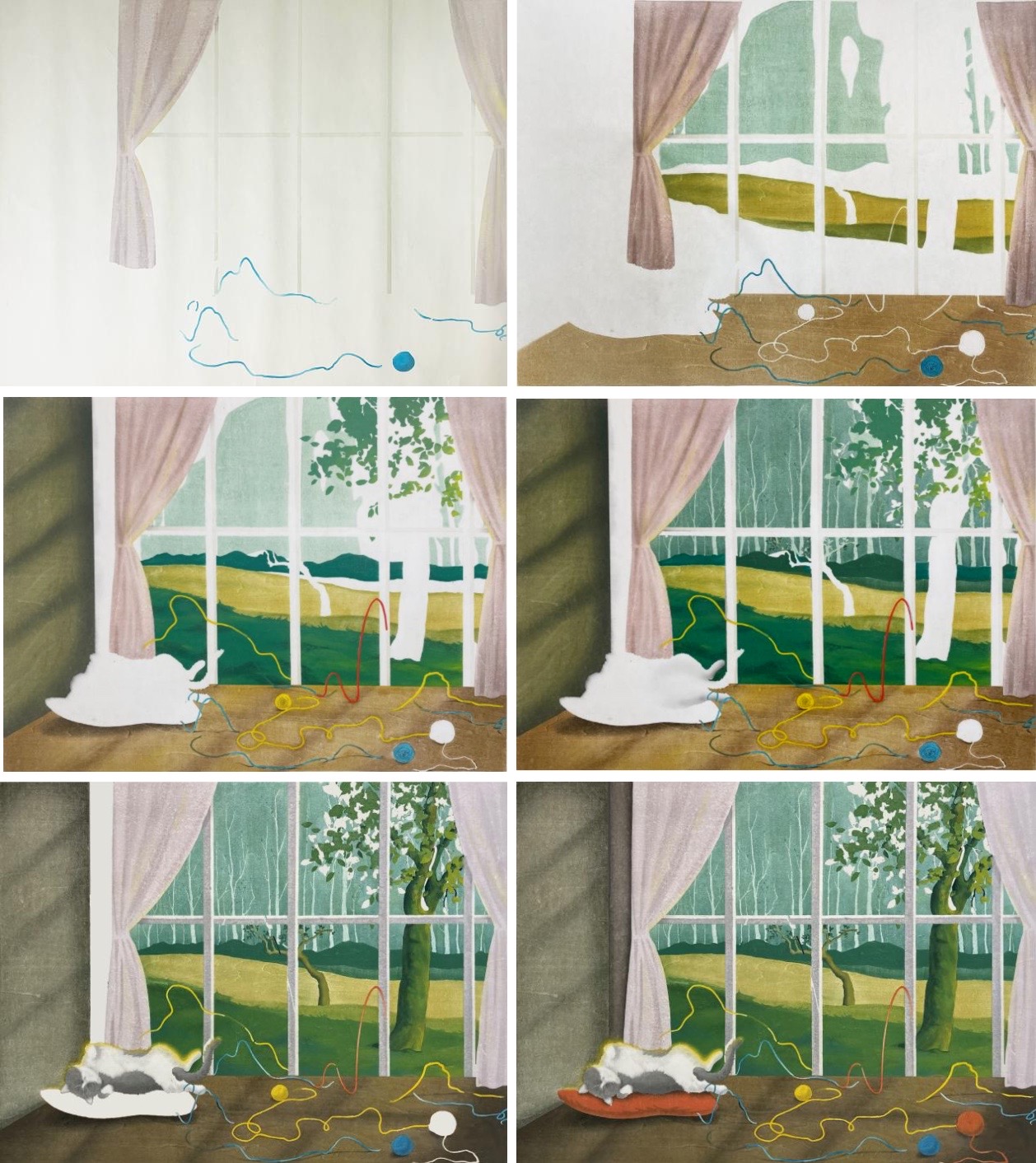

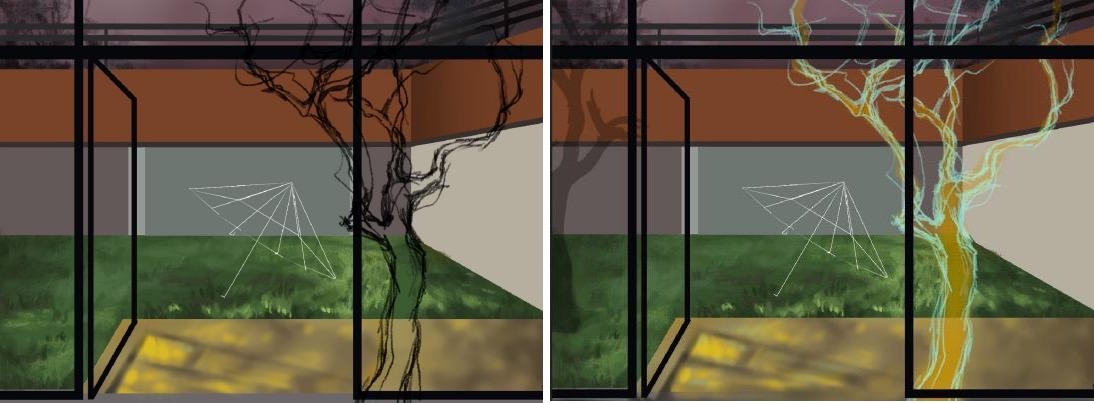

这组作品是研究生二年级的创作,在反思之前的作品总结如下:由于水印木刻从起稿到印刷有很强的关联性,在之前的作品《悬浮》系列创作过程中我的印刷技术的受限,使得在画稿时有些富于变化的地方不知道如何实现这种变化,所以在作草图时会非常保守,将草图简单化,导致最终作品扁平化、简单化。让我深刻意识到无论作者在画稿背后赋予怎样的思想高度或者倾注多深的思想情感,最终都需要技术支撑实现。在经过上一个系列作品多次的印刷练习,也让我对印刷技法有了进一步的理解,不再局限于一个图形只能上一种单色的认知里,在技术实现上比之前更有想象力和更敢于尝试,让我在创作时能够更自由的表达。在这一系列的创作中,我希望画面在表达上更有想象力和趣味性、效果上更为丰富。通过加入更多光影元素增加画面空间的深度,更多色彩变化丰富视觉感受。

五、《行迹·留痕》之一

1、创作过程

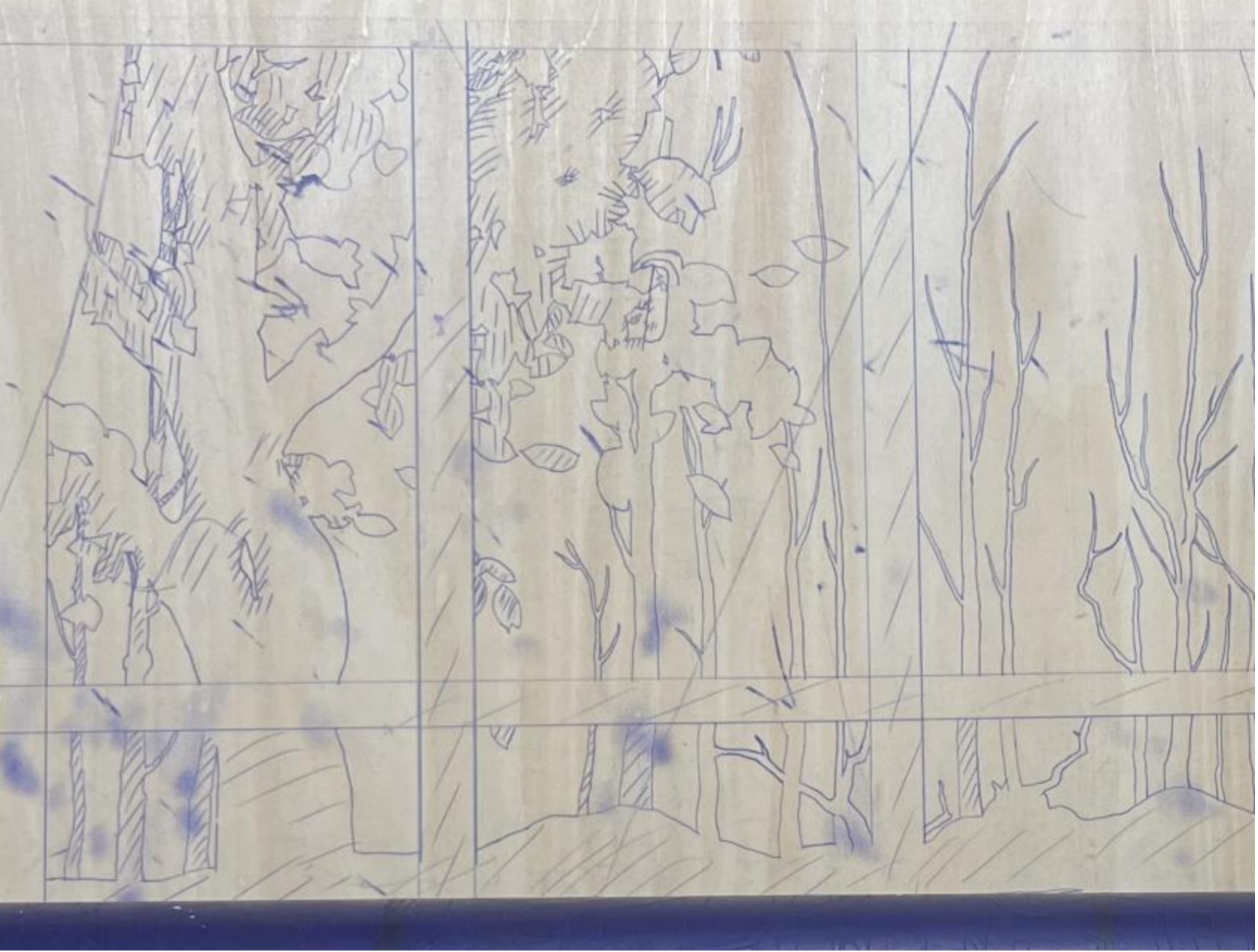

草图阶段

在开始创作前看了安德烈·布拉吉利的作品受到了启发,特别是在背景处理上,多层次且大胆的用色,还有右图像是用刮的时候表现出树林枝干繁密杂乱的感觉。

主体灵感来自我养的一只猫,在工作室印画的那段时间,我总是早出晚归,当我回到家时,我的猫通常正懒洋洋的躺在自己的窝里,我无法跟它对话知晓它今天的生活,只能通过追踪家中细微变化窥探到它今日部分活动。我试图想象营造一种空旷安定的环境下,曾经活跃过的一些跳动的轨迹。

草图定稿

我习惯先用手绘确定构图、整体色调,手绘更方便尝试各种构图以及考量整体画面效果。

小猫的动作的神态纠结了很久,尽量拍相似动态进行参考。

在定好基本动态后,小猫的表情、毛发的细节也经过很长时间的纠结。

如果以照片参考还原,目前定下的尺寸无法实现这些细节,怎么样既可以还原小猫可爱的神态,以及毛茸茸的质感,又可以以我目前的能力可以实现落地。

确定初步稿后,在平板上深入画面细节,根据画面舒适度以及我目前可掌握实现印刷又能在椴木板刻出准确图形的尺度重新调节图像宽高,版绘也更方便后期分版。

把原先画面所有元素画上,再根据实际的尺寸去衡量稿子放大之后画面会不会空,根据60*80cm的尺寸感觉稿子实际放大后画面会有点空,开始思考怎么丰富画面。

经过反复尝试修改最后决定加一前一后两颗树。

树干的细化也纠结了很长时间,两颗树的前后距离差很远,所以在细节上也必须拉开前后差距,但如果画太细后期印制困难,如果以容易印刷的角度去归纳成分明的色块,以我目前的能力画出来感觉颜色过度很生硬,图形也很奇怪不好看,而且在画稿时我自己有个坏习惯总是会放很大抠细节,等到把稿子缩小全局看,会经常出现做无用功或者画太多太满太细节而自己无法实现的东西。必须要时刻提醒自己控制自己在合适的度上。

在画到细节图案时,因为自己之前做到都是小尺寸,很难知道在稿子上的图像实际打印出来有多大,是否刻得出来,前期画的叶子太多细碎的部分,一个是不好刻,还有是视觉上也不美观,只能一边画一边拿尺子比划尽量在合理范围内去归纳细节,避免太过细碎影响观感。

画面元素基本细化到位,做最后整体画面的调整。

最终定稿

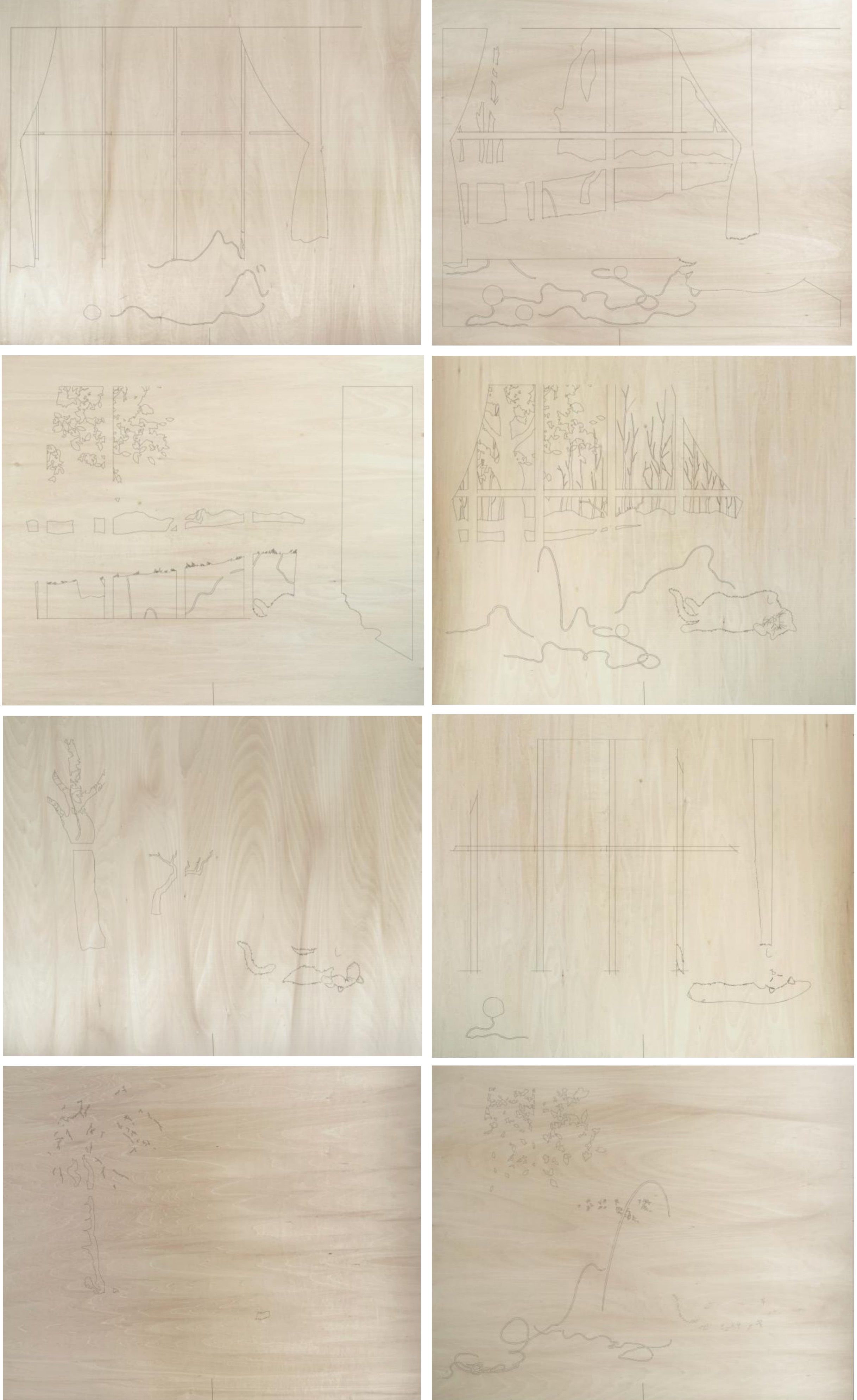

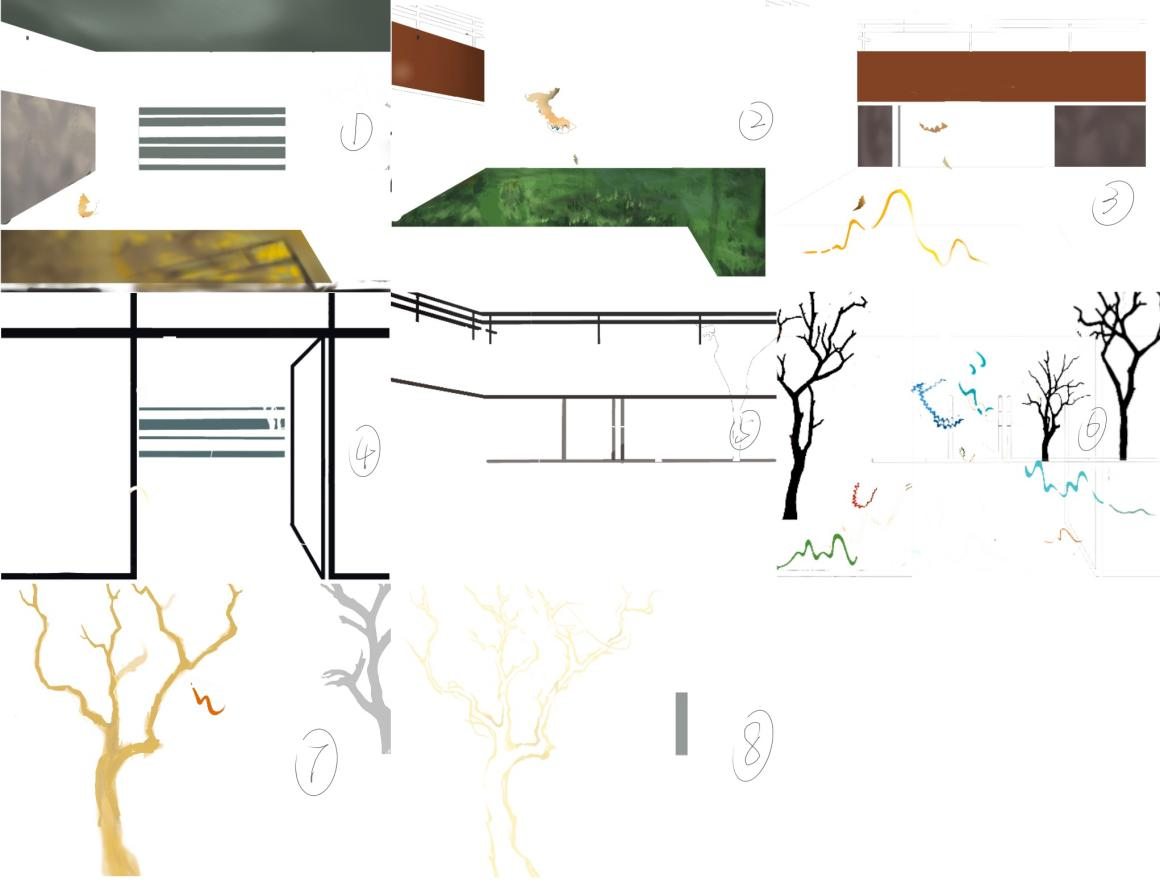

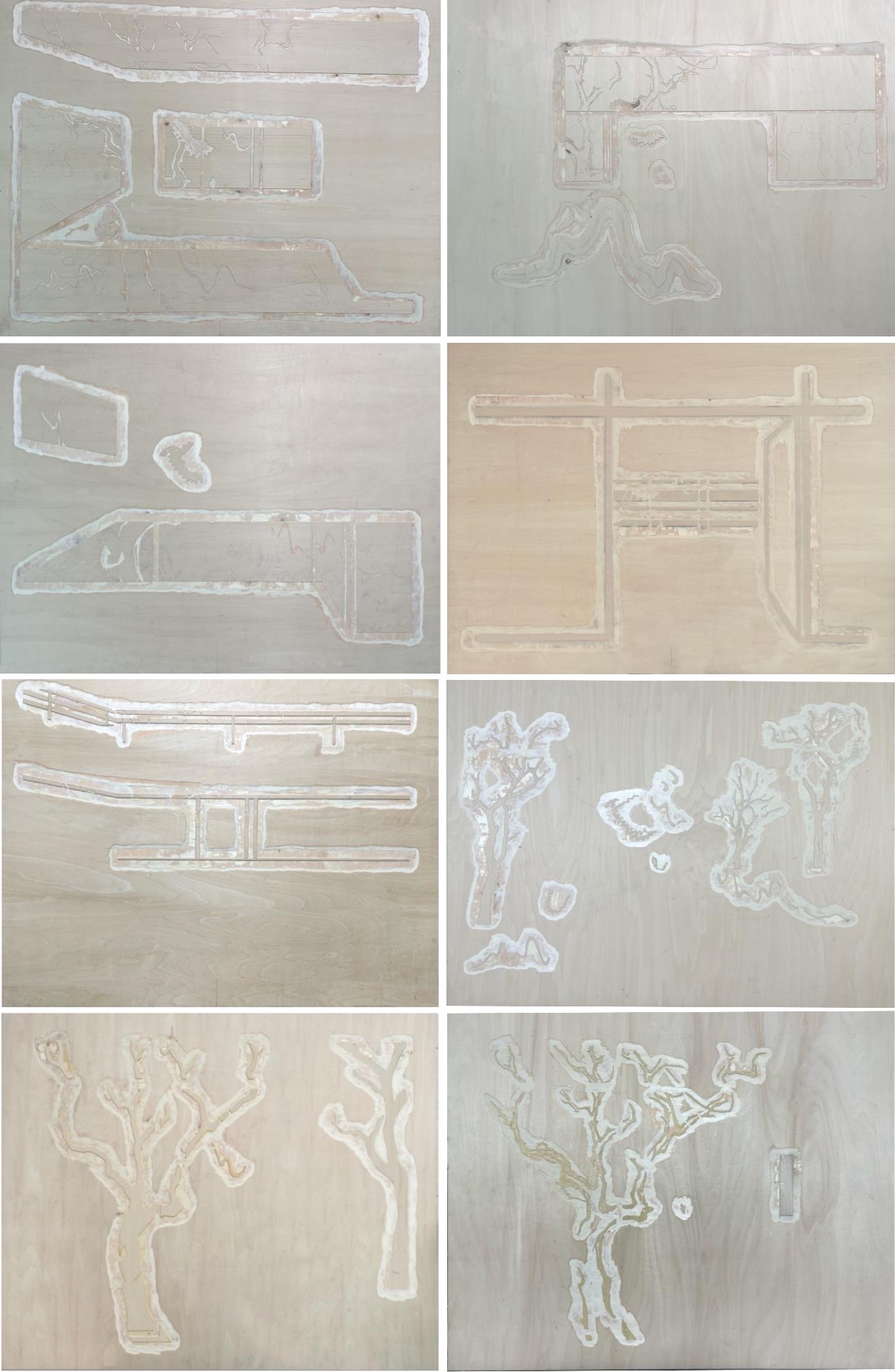

2、分版

之前的创作在画稿的时候考虑到自己当时没有太多经验,所以在画稿时就会规避许多会造成分版和印刷有难度的事情,尽量把图像分成简单的色块,没有太多过度色渐变色,色与色是有明确的图案的。这次想挑战一下自己,所以在画稿时没有过多简化,也造成在分版时伤透脑筋。

主要分版的难度在猫还有树上,猫虽然只有黑白灰粉五个颜色,但是有很多灰的过度色,还有胡须、眉毛这些很细长的线条,又需要穿过至少两版,怎么保证这么细的线条能够保留下来,包括身上的绒毛,脸部白色毛的区域刚好有鼓起的下巴和腮帮子,还有胡须根部的阴影,要怎么做好过渡又保持脸部的白净,对我分版、刻板、印刷都是很大的挑战。

刚开始分版我把树按明度分,但是中间色最难分,不小心分得太细,为了节省版数尽量把不相邻的色块放在一起,中间的空隙太小了不好刻,过渡不好做,也容易错版,以我现在的能力可能容易对错板。

最终分版

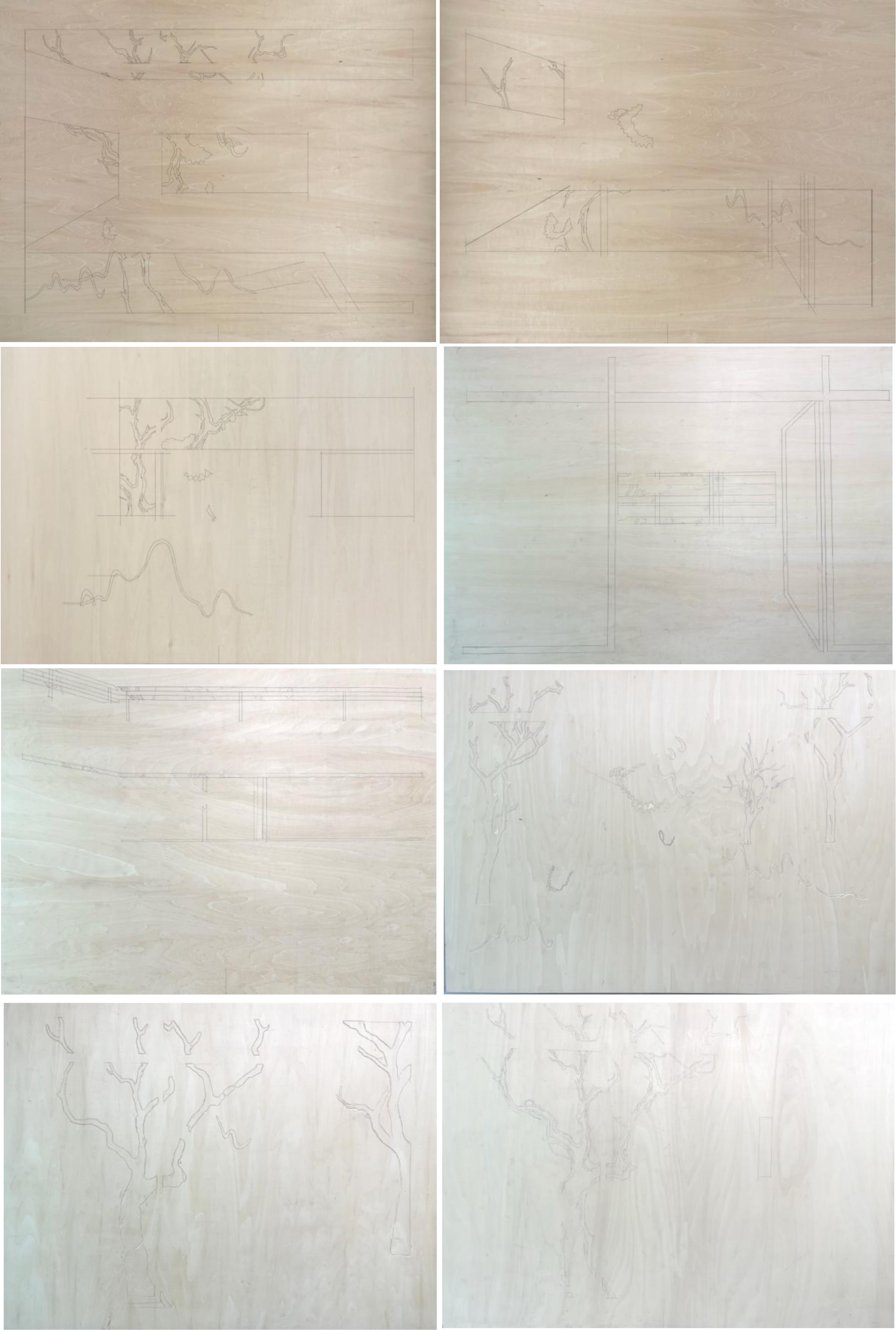

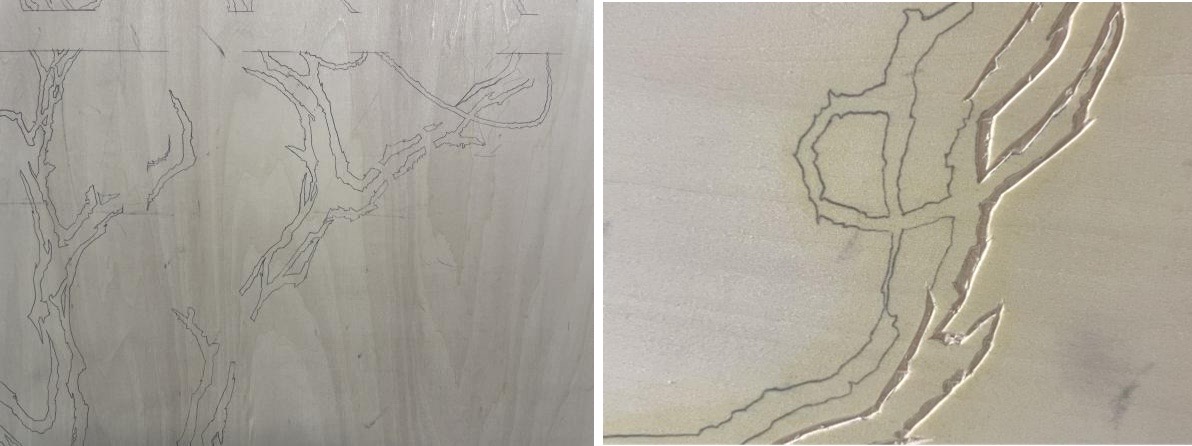

3、过稿

过稿一般用普通纸彩印,根据要做的尺寸缩放大小,四周要留白边方便把稿子固定在板上。打印稿时要将电子稿镜像翻转,这样印好的成品才会与电子稿是同个方向

对版:根据个人印刷习惯,有一边要作为对版基准,一般在距画面5~8公分处,在画面中心定一条对版线,做好标记。在每一版过稿时,也要将这条线过在板上。

在画稿的背后固定好复写纸,复写纸要保证覆盖整个画面,保证过稿时不会有某个区域被遗漏没有过到板上。最后将固定好复写纸的画稿用燕尾夹、纸胶带固定在板上,保证在过稿时纸张在木板上不会移动。在过稿时一定要用直角尺辅助,保证过出来的线没有歪斜。

因为这一版的图形比较复杂,所以在过稿时要标记好那些是要铲掉的部分,这样在刻板铲底的时候不容易铲错。

过稿图

4、刻板

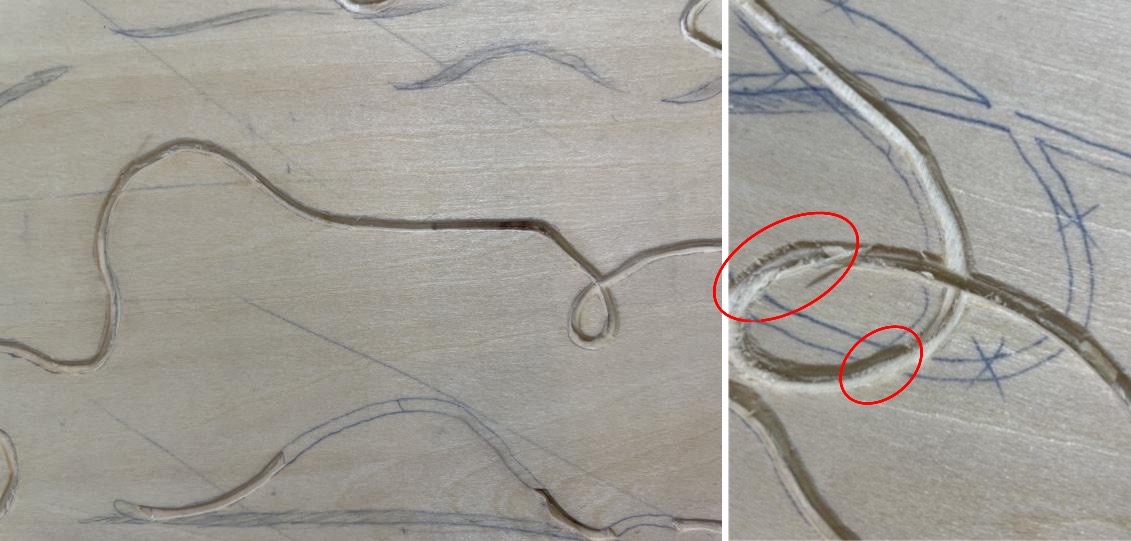

这次的图形比之前的创作要复杂更多,在刻板上也更耗费时间,为了提高刻板的精确度,减少后续印刷的时候出现对不上版的情况,没有选择入刀太深,虽然一次性刻两层板会提高刻板效率,但相应的准确度也会降度,万一第二层夹板有木眼容易冲刀,而且这些图形的曲线较大,两层板一起刻阻力太大刀转不过来会丢失细节。所以我是先用拳刀刻第一遍保证图案的完整性,再刻第二遍,保证图形周围的两层木板都刻下来,这样铲底的时候冲刀伤到图形的概率也会小一些。在铲底的时候也会用拳刀划一下要铲底的部分,这样一小块一小块的铲底,也会减少冲刀的概率。但是相应的刻板的速度也慢很多,这幅创作是我刻板刻的最慢的一幅作品,8个版几乎每个版都会涉及一些比较复杂的图形,遇到这些图案我等于都要刻两遍才能完成,所以速度很慢。

之前刻板会追求效率,尽量第一刀就入到第二层,但这次为了在刻板时尽可能保留下这些绒毛细节,行刀比之前小心很多,只用刀尖在第一层轻轻地划开,后续再用小的圆刀或角刀把第二层铲掉。

铲底的时候要注意刀别压到板子,特别是这种有直角需要铲底的时候,最好把板子倒转一下,从其他角度入刀,但要注意别冲刀。

5、印刷

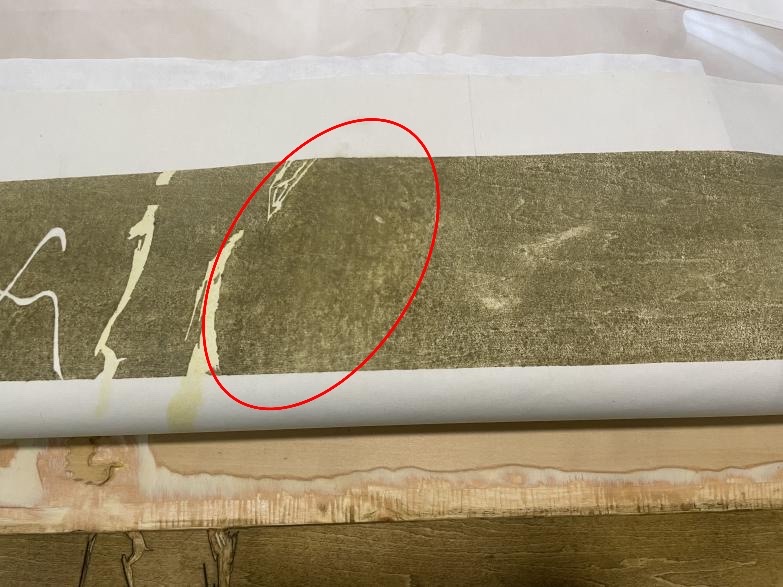

问题:板和纸比较干,印出来的颜色也很干涩。

问题:在模版对板的时候发现线的图形刻小了,第一版先印的蓝色线,第二版印压在蓝色线上的地板,摸板发现第一版的线比较粗,而在第二版挖空的线比较细,如果直接印的话就导致会出现颜色重叠的问题。

问题:印刷的时候线的边缘出现很多颜色散开的点点。

问题:在印这块颜色的时候我是较满意的,觉得不管是颜色的饱和度,颜色的晕染过渡还有力度都很好挺匀挺透气的,但是等干了之后颜色发灰,还有一些泛白的小点点,跟湿的时候状态差的相距甚远。

因为前几版印刷之后都存在干了之后颜色变太浅没有达到想要的效果的现象,所以在调色的时候,会特地加深一些,画面需要达到的是前一个颜色的深度,但因为干净刷子、纸张、木板本身有水分,就会稀释颜料的浓度,再加上压力掌握不到位也会让纸张吸收的颜料不到位,所以在调颜色的时候调的比想要达到的颜色深一个度才能够达成想要的颜色效果。

问题:图形与图形之间出现空隙

有一侧的窗帘印出来颜色总是不匀,反复印了四张都是一样的情况,另一侧的颜色印出来是均匀的。推测板的问题?或者复印纸有油分残留没洗干净?

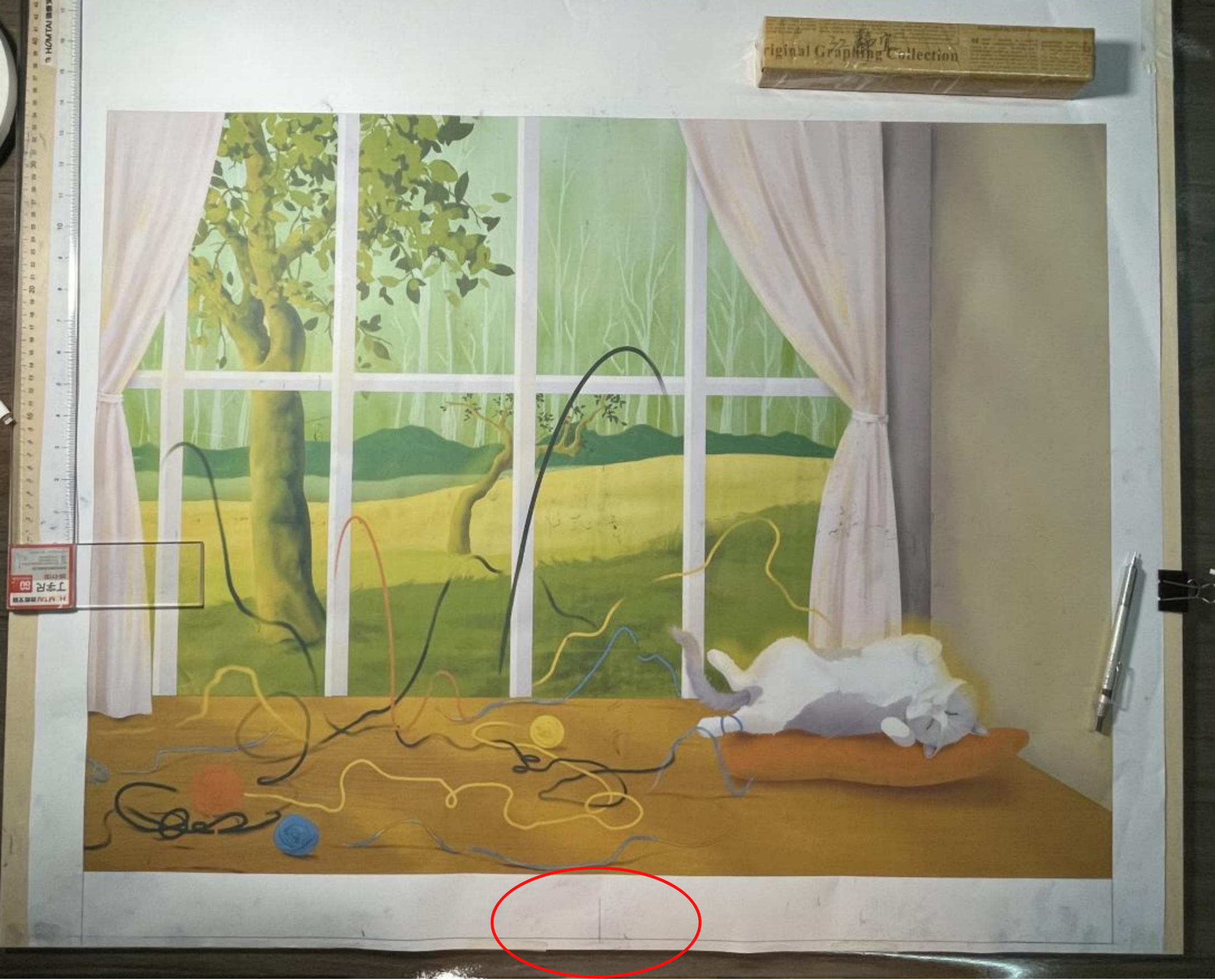

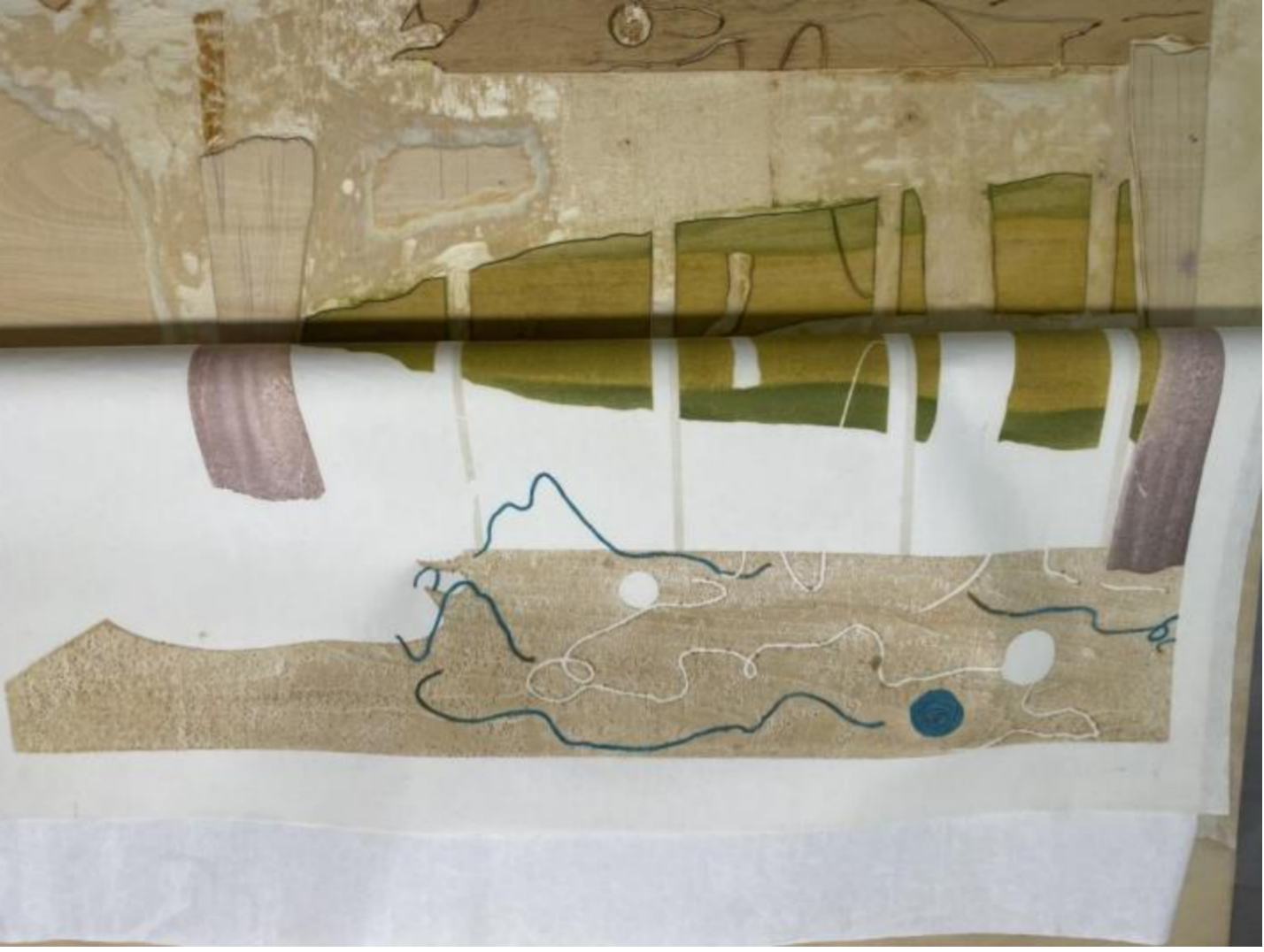

印刷过程图

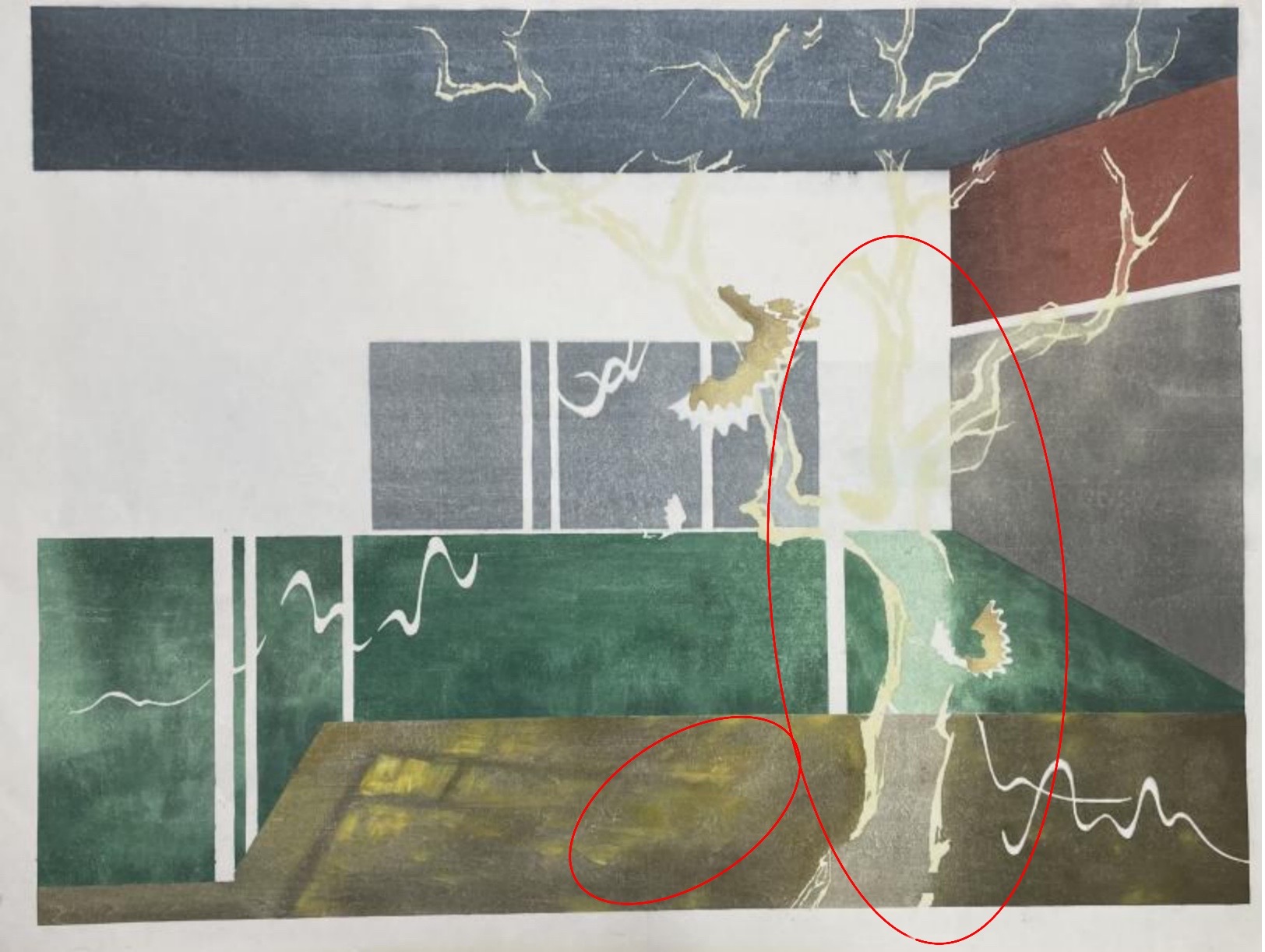

最终完成稿

6、小结

在第一套系列创作时我对水印版画的理解和技法的掌握和还比较浅薄,在起草稿的时候先画一个方盒子空间几乎是我下意识的举动,但考虑到在技法上我可能无法还原空间深度,所以采用了比较扁平的几何构成画面背景。颜色间的变化用块面的形式处理对我来说的可操作性更强一些,所以在主体物的深入采用了实色的块面塑造,通过色阶的变化丰富画面,但也会造成画面相对较呆板。在经过上一个系列作品多次的印刷练习,也让我对印刷技法有了进一步的理解,所以在开始这个系列的创作时我能够更自由的表达。创作对我来说并不容易,在创作时要相对感性,将现实体验到的情感感受转化成可见可感的视觉图像。艺术创作要在抽象的感受中自由构思和表达,刚开始创作时我常常陷入自我情感的追寻,试图通过作品表达自己内心的感受和经历,但在表现上却过于浅显,在元素符号的运用上没有进行提炼过于直白,导致没有可读性也无法引起观者共鸣,我意识到创作并非只是个人情感的宣泄,而是与观者共鸣的桥梁。我开始学会在画面语言上更加精炼,通过更加富有想象力的方式来传达内涵。这一转变并非简单的取舍,而是一种创作理念的深化和拓展。

第一张创作其实在画稿的时候是很忐忑的,分版刻板还有印刷的难度都更高了,能在成品实现多少我并没有太大的把握,但较之前我更有胆量进行尝试。画稿增加了许多颜色变化,哪怕是一片树叶,也需要在板上反复多遍晕染,细节上更丰富,在板上“画”的时间比之前多了,反复多次的印刷容易把颜色压死或者画面斑驳,在重复多次印刷时要更注意力度的把控。这幅创作对我来说是很有挑战性的,毛发的质感、树干的肌理、枝叶的变化,水印有很强的逻辑性,每个环节都要考虑到位才能更好的还原画稿,在分版的时候反复的推敲,要怎么分,分多少版,版和版之间怎么过渡衔接必须要一一考虑清楚。为了能还原猫毛茸茸的质感,刻板就花了很多时间,因为还穿插了背景,猫身上的每一处至少都有两到三个版叠加,所以过稿、刻板、对板都要尽量精确,才能保留散开的毛发细节。虽然这张创作在画稿阶段我对于自己能呈现的成品是抱比较悲观的态度,但在最终成果上我觉得完成度还是不错的,不过在细节处理上我还是不太满意的,还要继续多印几张练习熟悉技法。

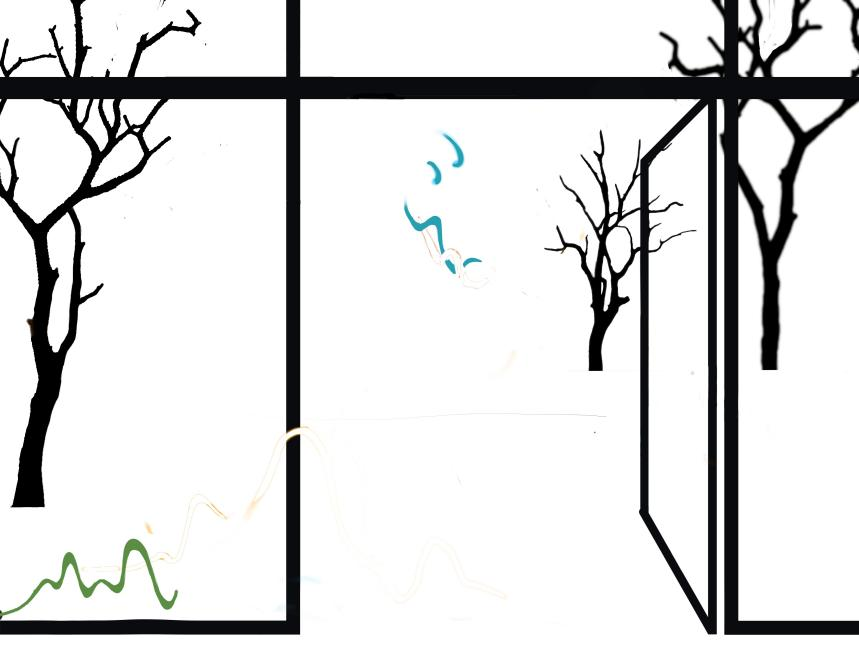

六、《行迹·留痕》之二

1、创作过程

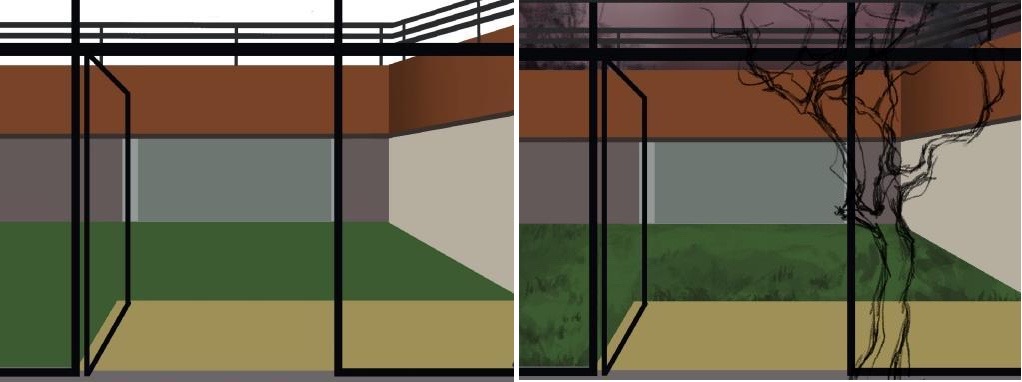

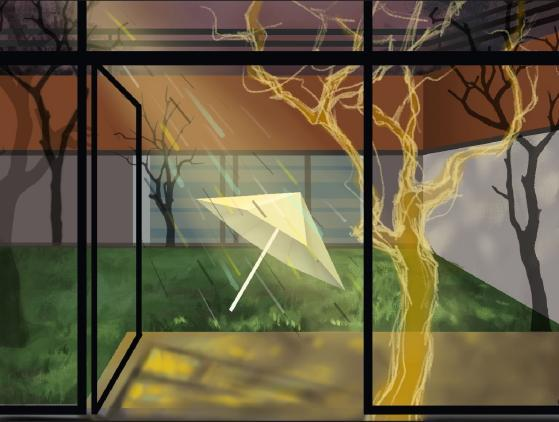

创作灵感是学校的一处风景,因为在创作时有明确的现实参考,所以细化会比前一张稿子轻松一些,但是对于现实参考和加工创作的度的拿捏对我来说是有些困难的,特别是做室内设计出身,容易陷入对空间透视的准确度、构图的合理性的考量,一旦过分追求现实世界的合理性,就会丧失一部分主体个性化的表达。

所以在完成初步的背景构图后,我有意识的不去看照片参考,尽量凭自己的主观意识去画,改变自己抄照片的习惯。

细化光影细节,在草图中前面这棵树是单一的透明色块,放大到60*80cm的尺寸,担心会比较单薄、扁平,思考是否要在轮廓加入跳色的线性元素。

根据草图细化到该阶段,觉得画面差点意思,光束下的线条太单薄,再加上前面的树的轮廓线,观感杂乱又不明所以。

决定与上一张创作统一线条元素,再精简树的轮廓线,但目前觉得画面还是少了让人可以看得进去的东西,主体比较单薄缺乏可看性,还有背景的光影处理,色彩过渡太粗糙,特别是作为画面中间的伞,没有太多的考究,有点插画感,对画面的效果也没有什么作用。

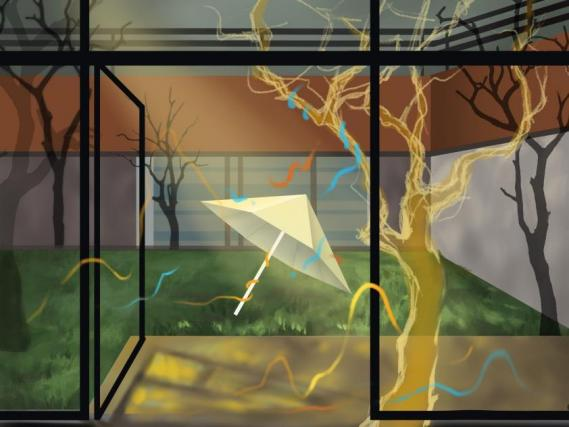

因为之前的草稿并不是按照系列去发展的,每一张都是自己随意画的,没有去思考主题或者元素,当这样几张草图要去深入形成一个系列时,必须要去找到它们之间的共通点,在第一张创作的时候我没有去深入的细想这个问题,觉得从颜色上去尽量靠近给人系列感,但是其实光凭颜色去联系其实有些单薄,必须要在画面元素上有一些强关联性,要有一些元素是可以继续延续下去的,后来想到了画笔这个元素,因为这几张的画面趣味性、涂鸦感是比较强的,不如让纷飞的铅笔屑作为可以发展的元素去链接其他作品。

在确定元素后试过许多构图方式,但无论摆放在哪里都不合适,再看回原图就知道问题出在哪里,虽然原图画面的伞和前面的树都占据视觉中心的位置,但伞的造型相对简单很多,就不会有很强的画面割裂的感觉,而且不管是原图还是元素调整后的作品都有很强的插画感,特别是原图有一种日漫插图的感觉,思来想去还是因为画面太满了,还是要进行适当的取舍,让画面留白多一点,反而艺术性会高一些,所以最后缩小我原本认为应该是视觉重心的东西,让焦点落在一个地方就够了。

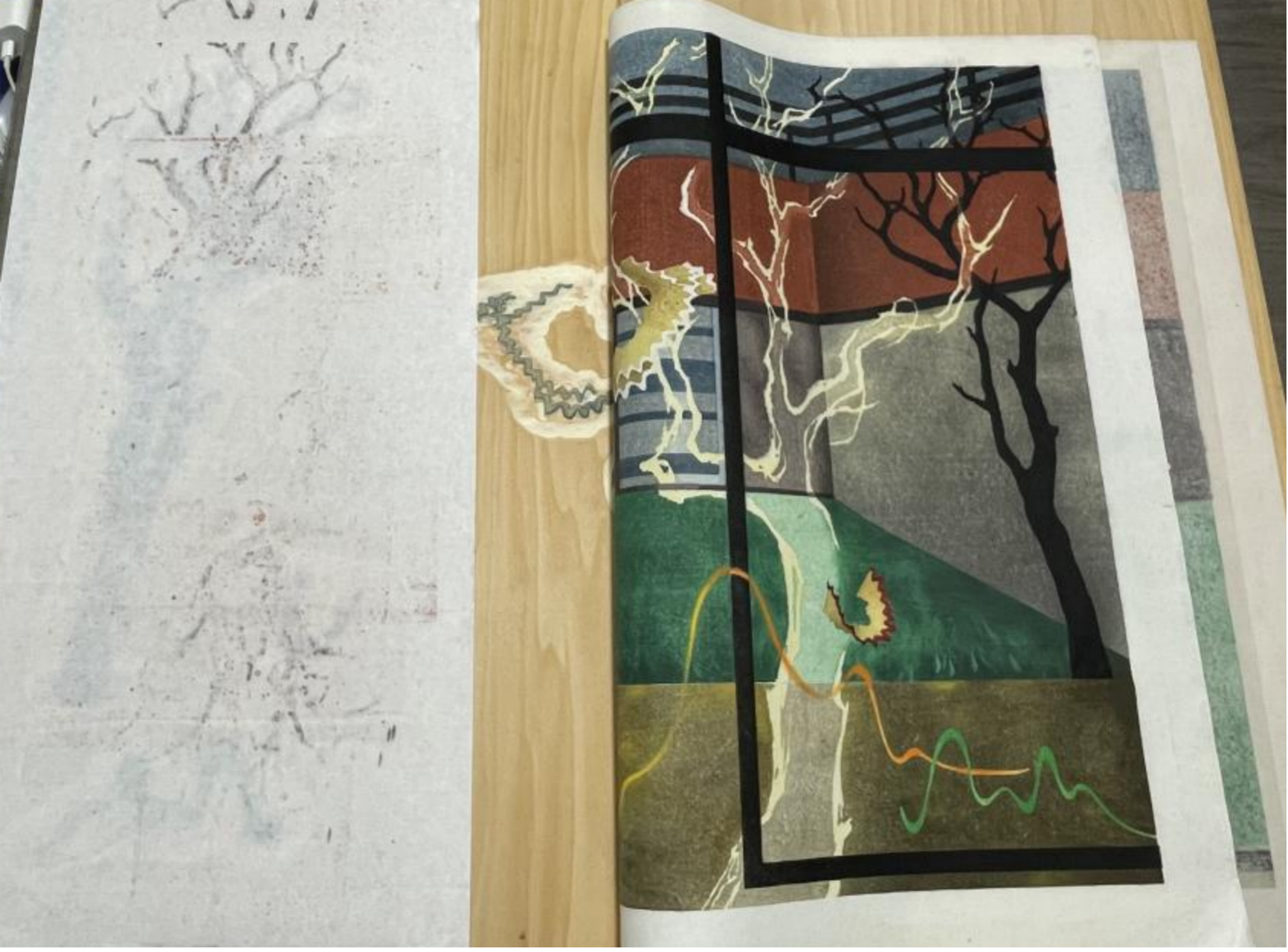

最终定稿

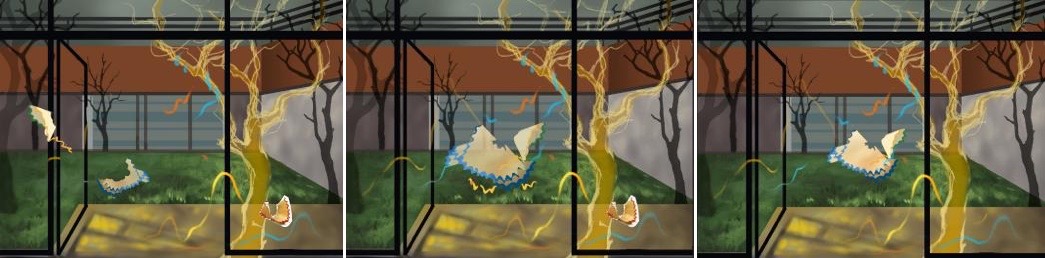

2、分版

地板部分光影的变化没有明确的形状,在一版晕染完成,主要在板上上色时做好染色渐变。草地中间区域有明显的明暗变化,也有较清晰的图形,刚开始想过要不要将亮暗色分出来,草一簇簇的感觉会更明显一些。这张画定的尺寸是80×60cm,实际上的草形状细碎,椴木板太松软了不好刻,还有担心地板和草地细节变化太多整体看会太碎,视觉重心都放在底下,所以最终还是决定草地也一版完成,在板上染色做变化,如果印完整体看不够立体再考虑加版。决定好底下两部分是否分版后,背景部分的分版比较简单,根据相邻图形分不同版的原则分版即可。

水印的分版逻辑里一般都遵循先浅色后深色的原则,所以在一开始分版的时候想着把几个黑颜色的图形放到最后几版印刷。但是在稿子上前景的橙色树干是半透明且有与黑色的树干有重叠的部分,橙色在上透过黑色的树干。有三个办法可以实现这种效果,一是将橙色树干根据不同底色分成不同版,二是将橙色树干作为整版,所有背景版保留橙色树干的区域不铲掉,在印其他背景版时在该区域印薄薄的背景色,橙色树干作为最后版叠印橙色。三也是保留树干整版,其他背景版将树干部分铲掉不印,在树干整版上做颜色变化。第一种和第三种办法能够遵循先浅后深的原则,但是第一种仿佛会把图形分得太稀碎,容易错版,且如果其中一个地方颜色有偏差的话树干就没有连贯感。第三种方法颜料在整版上容易晕开,会造成背景过渡比较模糊,所以权衡过后还是决定采用第二种方法,将前景的树作为最后两版,在印好背景的区域叠上橙色达到半透明的效果。

在画稿时几颗黑色的树在灰度上是没有变化的,都是深黑色,所以在分版时刚开始想把黑色树和黑色门框放在一个板上完成。

但在考虑实际印完的效果,担心后面的树和栏杆如果与前景在明度上没有变化的话,可能会影响视觉感受,没有空间感,且看着太乱,所以在思考之后将树与门框分为两个版。

最终分版

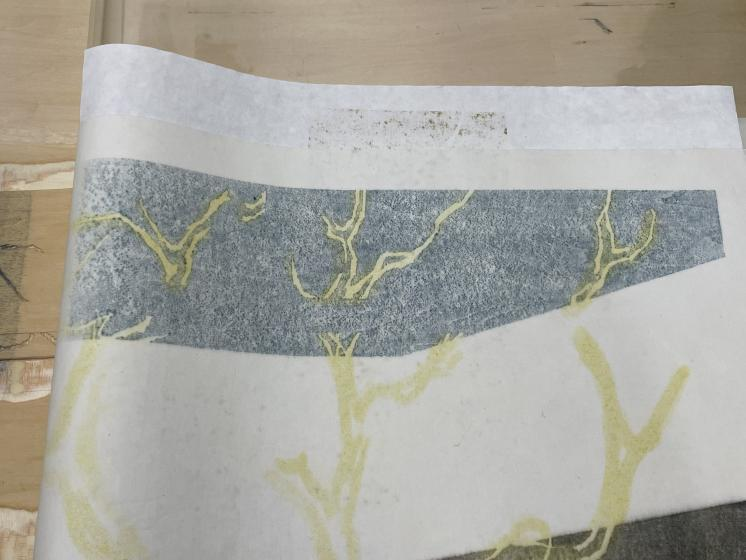

在过稿时前面几版需要将树干部分做标注,像黑色的树、草地、红墙颜色都比较深,在调色时颜料会比较浓稠,印出来颜料会比较厚,后续再叠加浅色的橙黄色可能纸张吃不上色,影响最终效果。所以有树干穿过的区域要做好标记,在印刷时该区域上两次浅浅的底色即可。

3、过稿

这次需要在一版上做多色晕染的地方比较多,而且对晕染的型有一定要求,所以在过稿的时候要把稿子上做的颜色变化一一过上去在板上做好标记。

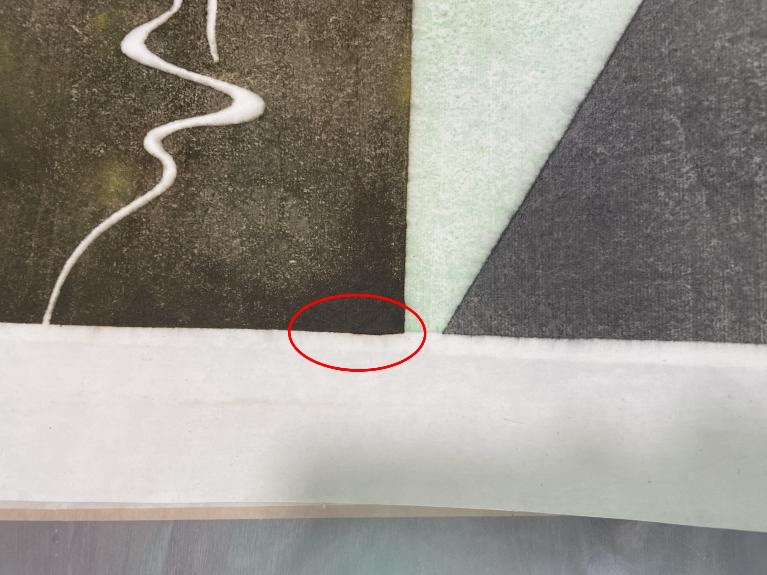

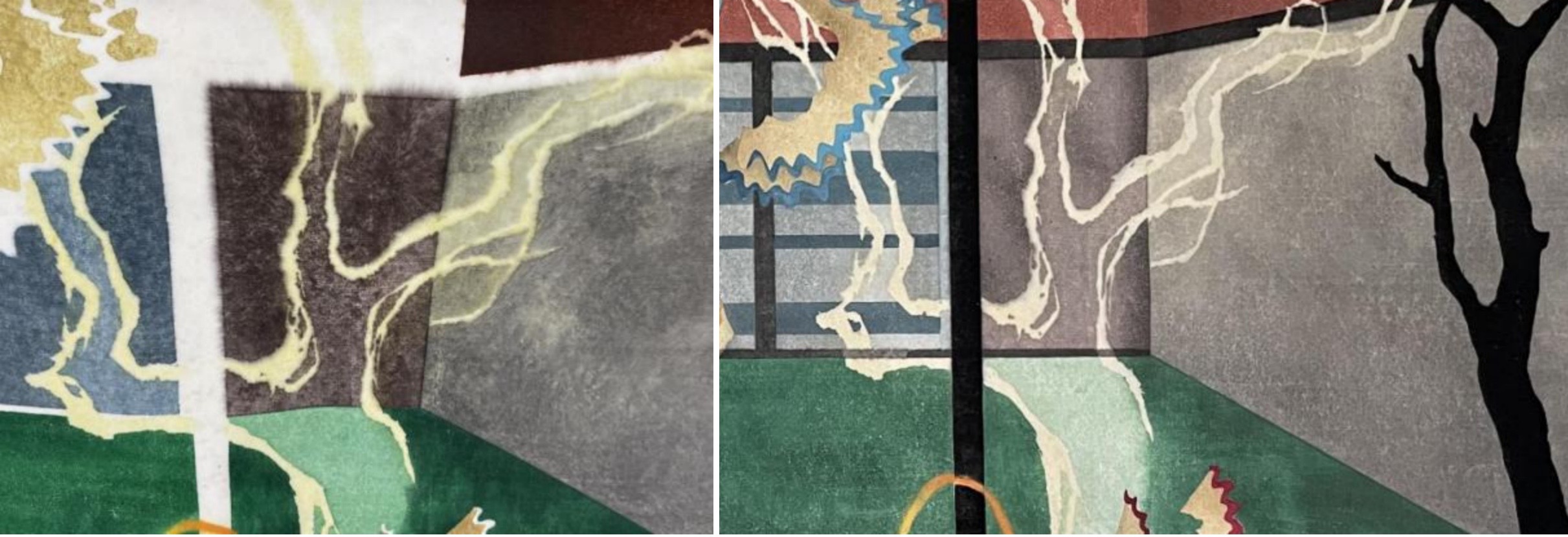

红色圈的线都是实线,所以刻板沿着边线刻就可以了,绿色圈的线不是实线,边缘是柔的且有深浅变化,所以过稿刻板时要保留边线边缘,达到渐淡的效果。

4、刻板

因为这张创作的元素没有上一张丰富,所以在细节上要更注意推敲,在画面上有蜡笔屑的元素,我想让树的外轮廓粗糙一点,像是用蜡笔勾勒出来,有一些颗粒感和不规则的边,在过稿和刻板的时候要更加小心。

5、印刷

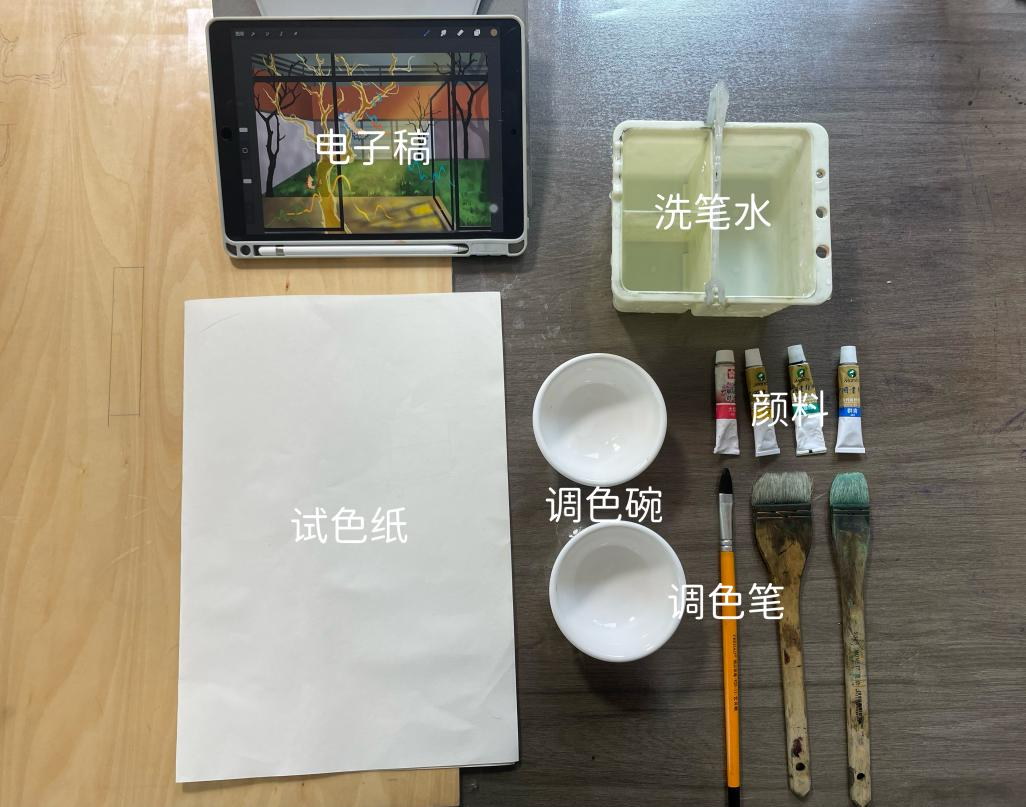

准备工作

对版线标好,可以开始焖纸了,用喷壶将宣纸均匀的喷湿,到如图示的程度,可以盖上涤纶片闷15-20分钟。

在焖纸焖板期间,开始准备调色

颜料调好,做好印刷准备

开始印刷

问题:板上不小心沾上的颜料没有注意清理干净,在印的时候会把颜料带到纸上。

问题:画面上有很多炸开的水花,看起来没印匀。

问题:印出来发现此处的边线不直。

问题:图形中间有部分印不匀,水痕明显。

树干部分的所有背景色只印一到两次浅浅的颜色,方便后面树干的橙色可以叠上达到半透明的效果。

问题:这次印了两张,一张为红星的净皮生宣,一张是红星的精品生宣,我先印精品宣,后印净皮生宣,精品宣的吸水能力可能较强,我用同样的纸张湿度力度印后一张时,浅色部分都出现水太大的情况(左图),精品宣印浅色则没有出现这种情况(右图)。

原因:不同品种的宣纸吸水效果不同。

在印到后期,纸张伸缩能力会变差,所以印完一个图形再印另一个图形时需要重新摸板对板轻移纸张。因为黑色颜料很浓稠,移动后在印其他图案时受压力的影响,可能板上残留的黑颜料会印在其他地方,所以在印完这颗黑色的树之后用抹布擦干净后还是担心有残余的颜料,用衬纸盖上印完的区域,避免板上有残留的颜料水分污染到画面。

印刷过程图

最终完成稿

6、小结

第二张创作对我来说有三个难点,一是在一个板上做多色晕染,《行迹·留痕之一》上的晕染主要涉及明暗的渐变,没有过多颜色间的变化,这一次要挑战在一个板上出现更多颜色的变化,在调色、晕染把控上要求更高。二是画面中有许多深黑色的区域,之前的创作颜色都比较轻快,深色以棕色居多,画面几乎没有黑色块存在,这次多了许多黑色图形,远处的黑色栏杆、远近不一的树、前景黑色的门框,都是黑色的,但在距离上是不一样的,在灰度的把握上要更注意,不能让远处的深色抢夺了视线,就失去了纵深感。之前在印深颜色的时候常常会反复印太多次力气没把握好,印的比较斑驳,除了灰度的把握,要把黑色印得够黑印匀又不闷对我来说也是一次挑战。三是树的两种不同质感的呈现,前景的树干我想表现半透明的效果,而边缘勾勒的线条是实线,而且是类似蜡笔的质感,两种不同质感的表现也对我的印刷技术有更高的要求。这棵树穿过了所有的版,其他版的颜色都是偏深,而树的边缘线颜色很浅且图形很细,所以在印前面其他版的时候要注意不能错版,除了要印的区域板上其他地方不能有多余的水分或不小心沾上的颜料,可能会导致有污渍处会从浅色透出来无法覆盖。而树干部分是半透明的,所以其他版不能直接将树的部分镂空不印,需要有底色,但如果颜色过深或颜料过厚,也会影响叠印的效果。

七、总结

这两张创作在落地过程中也遇到了许多问题,特别是刚开始分版的时候,之前的创作主要都是实色图形的叠加,没有太多的过渡变化。也因为之前没有掌握一板多色晕染的技法,所以在一开始分版时脑子比较乱,不知道这些过渡是否要分版,要分得多细才能有自然过渡渐变的效果。像《行迹·留痕之一》背景的树干,在一开始分版时我根据明度的变化分了五个区出来,但是考虑到后期对版的问题,还有几个版合在一起会不会有明显的色阶变化看起来过渡不自然,最后自认为很冒险的分成两个板完成,但实际上除了两个枝干相连的区域需要另一版的叠印,其他地方都是在一板完成的,这次实验的成功也让我在创作的时候能更加有想象力,在画稿时敢更加大胆自由,之前在画稿时会受限于不知道如何实现稿子的想法,选择用更简单的表达方式,虽然能顺利的完成作品,但是在表达上就略浅显了一些看起来会比较单薄。这套创作在刻板上对我的挑战也很大,之前的创作图形并不复杂,都是大块面,线条流畅简单,这次的创作在猫的毛发、树叶的变化、边缘粗糙的细线条等等,对我来说也是很艰难的实验,特别是这些图形都会经过好几个不同的版,就表示所有版都要保证刻的边缘线都是一致的才能保证图形的连贯性,在这个过程中也修炼了我的耐心、细心,还有精进了磨刀的技术。在印刷上也碰到了不少问题,其中有些我觉得是因为我印刷之前没有想好怎么去实现,导致在过稿的时候有疏忽,例如《行迹·留痕之一》里面的线条,有些地方是渐渐淡去与背景融为一体,但在过稿的时候我可能没想明白要怎么做,就只将渐浅的区域划到背景的部分,想在印刷的时候解决,但因为前面没想好怎么做,过稿的时候也就没有在该区域做好相应的图形标记,在整版上色印刷的时候其实很难顾及到一些小细节,特别是并没有在板上做好标记,所以印出来就没有了线渐渐淡去的细节,而是直接断了。还有对大面积的浅色还是掌握不太好,印出来常常会比较斑驳,需要两三次印刷叠加达到均匀的效果。我分析有三个原因,一是水分的掌握,二是力度的掌握,三是图形过大,纸张从放下去到马莲把整个区域压到有时间差,后印到的区域可能就因为压力不够所以斑驳。还有对画面干了之后的把握不到位造成经常需要干了之后再返工,因为水印木刻在印刷的时候纸张是湿的,所以在湿的状态下,颜料的表现会比干了之后更深,而国画颜料在湿的时候饱和度更高,在干了之后会泛灰泛白,虽然我会特地将颜料调到饱和度比电子稿更高的程度,在印刷时也会在湿的状态下已经达到画稿要的颜色深度的情况下再再叠加印两到三遍,但是等画干了之后会发现颜色还是浅了或者灰了,这也是因为经验不足所以不能做好充分的预判,要花更多的时间重新返工加深,这个过程不仅导致效率低而且也会增加错版的风险。

八、作者简介

江静宜

1997年生,2022年至今广州美术学院版画系硕士研究生在读。

近期展览:

第二届水木菁华—亦雅·中国现代水印版画作品展

第四届「达芬奇对话」中国大学生海外艺术展

第十届广东省版画作品展

巾帼绽放——2023广东省女画家协会优秀作品展