佳作推介 | 从陈洪绶与歌川国芳的水浒人物看中日传统水印版画的关联和差异

1、导 论

在中国的传统水印版画和日本的浮世绘中,都可以看到许多水浒题材的创作。在这其中,陈洪绶与歌川国芳的作品尤为令人瞩目。笔者选择对两人的水浒题材作品进行比较,一是因为他们的作品都是各自时代具有代表性的优秀作品,除了体现画家的精湛画技和个性表达外,也反映出当时出色的水印木刻版画制作水平。二是中日两国的水印木刻版画之间本就有着千丝万缕的关系,对这些关系进行整理溯源和比较、对于认识两国的水印木刻版画在美术史上的位置有着重要的意义。三是歌川国芳的水浒人物与陈洪绶的《水浒叶子》虽然题材相同,但在人物造型,表现形式方面却又各自带有不同的风格。这种关联和差异,可以说从一个微观角度因小见大反映了中日传统水印木刻版画发展及其社会历史文化背景之间的关联和差别。因此,本文将从歌川国芳的水浒人物与陈洪绶的《水浒叶子》出发,并以此窥探中日两国传统水印版画创作之间的关联与差异。

2、陈洪绶与歌川国芳的水浒人物比较

(一)、表现形式比较

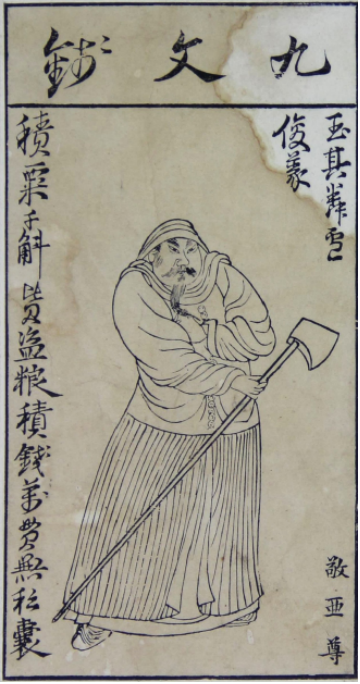

“叶子戏”最早产生于唐代,是一种在民间风靡的纸牌游戏。所用到的纸牌就是“叶子”。水浒人物是明末的叶子戏中极为流行的题材,陈洪绶画的《水浒叶子》形式也便是按照当时的纸牌样式,中间画人物绣像,绣像上方写万字,左右两边写人物的名号及赞语,根据纸牌的功用,还有写着酒令的版本和不写酒令的版本。

作为一种坊间流行的娱乐用品,其创作必然要遵循酒令本身的规则、因此画面与文字的安排具有一定的制式。而受制于制作成本和印刷技术的条件,多以单色线画配文字发行。

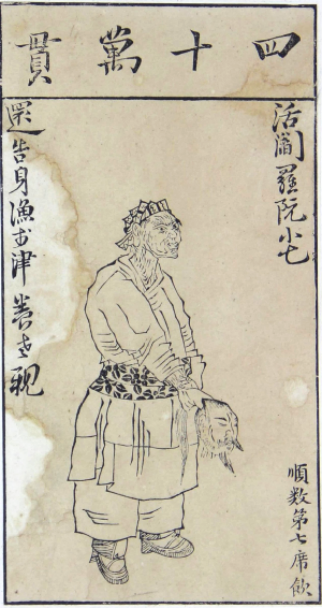

图2-1 陈洪绶 《水浒叶子》 石秀

图2-2 陈洪绶 《水浒叶子》 卢俊义

而歌川国芳的水浒题材版画,大致可分为两类。

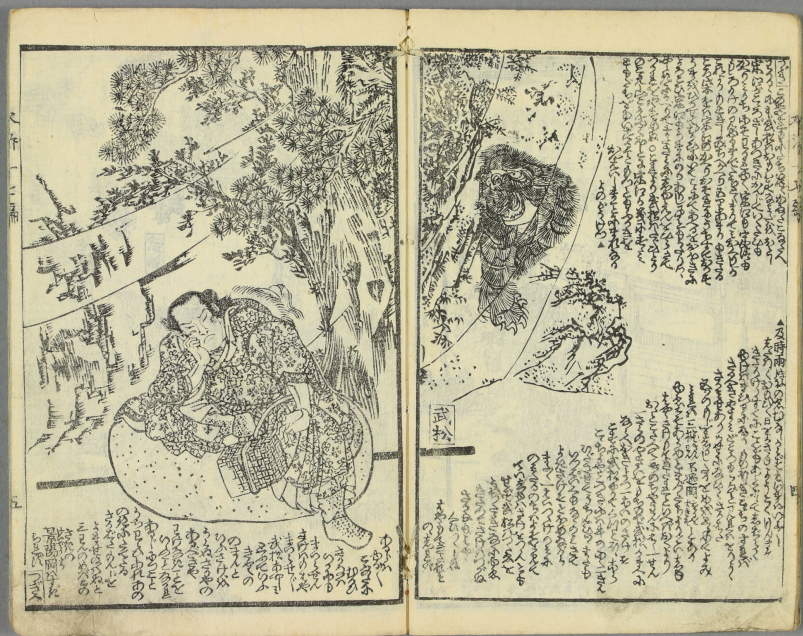

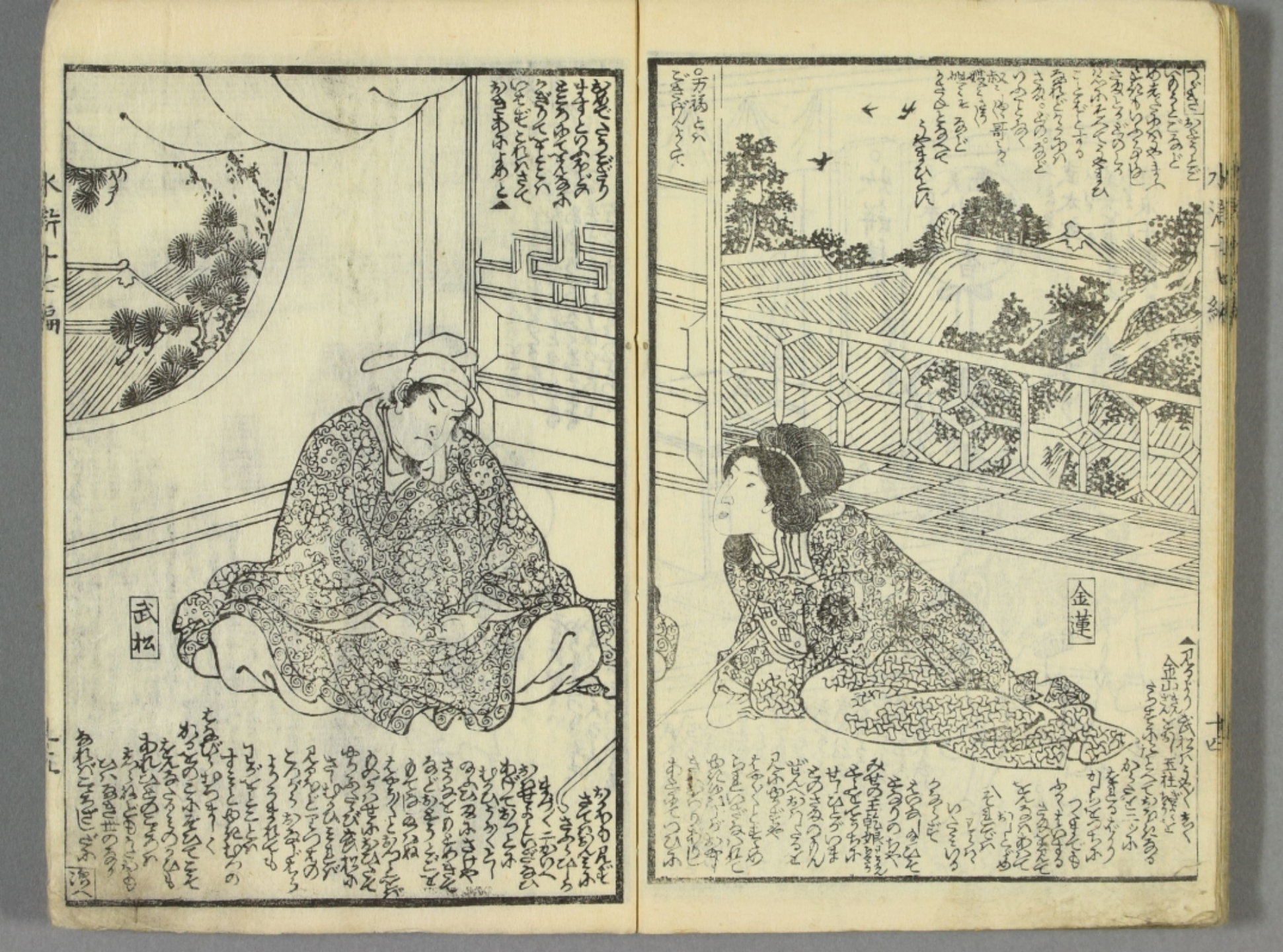

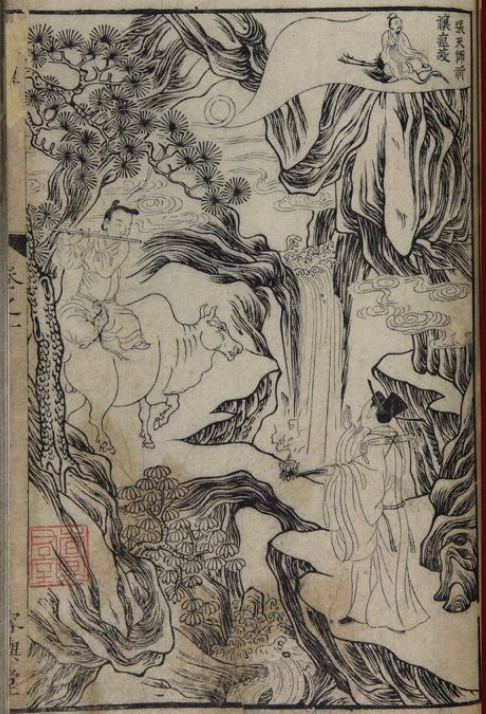

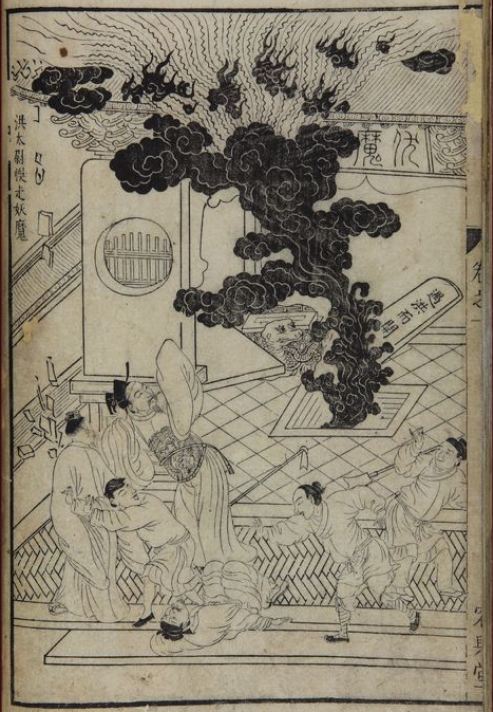

一类是《稗史水浒传》、《国字水浒传》中的插图,这些作品与明清戏曲小说版画一样,都是单色线绘木刻,内容多表现小说情节,这些插图中有很多像图2-3、图2-4一样的跨页,通过画面与文字的巧妙排版布局,将情节与画面融为一体,使得画面具有动感和冲击力。相较《水浒叶子》,这些插画在画面安排上更加灵活,这也是由小说插图和“叶子”的不同功用所决定的。

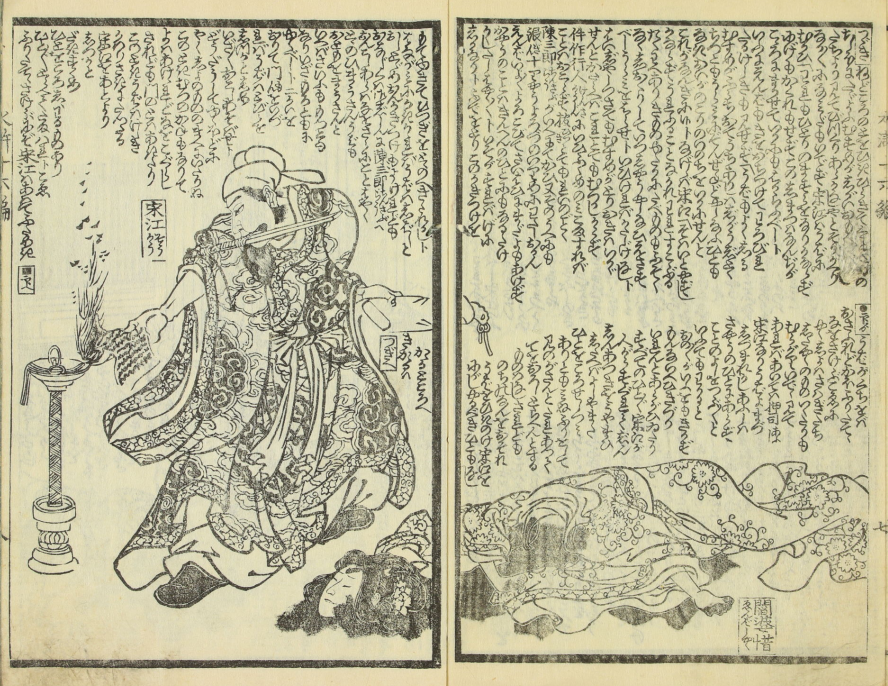

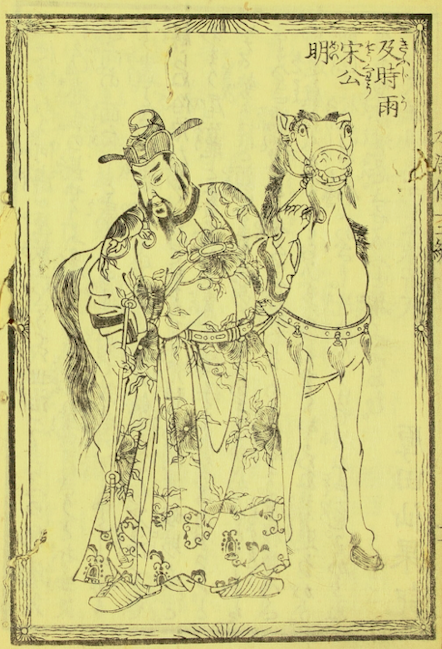

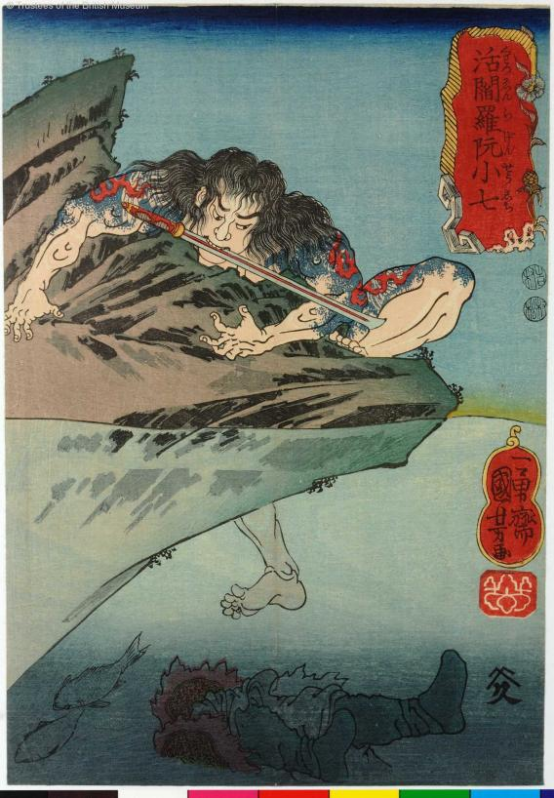

从人物造型上来看,把《国字水浒传》中的宋江(图2-5)与《水浒叶子》放在一起,可以看到歌川国芳的帽子、胡须和服装的基本形式采用了《水浒叶子》中的样式,但服装纹样装饰更为华丽,线条更加圆润,人物造型也更为丰盈。而对比《水浒叶子》中阮小七简练的服饰线条与手提人头让人不寒而栗的氛围,歌川国芳则描绘了如同舞台戏剧般的动作场景,人物服饰的装饰线条繁复,面部特征、动态都带有日本武者绘的影子(图2-6)。这是在歌川国芳的水浒题材插画中能看到的普遍情况:人物服饰参考了中国古代服装样式,再加上更为繁复的纹样进行装饰。面部特征则更接近武者绘或美人绘的五官表现(图2-7)。

图2-3 《国字水浒传》插图 歌川国芳绘

图2-4《国字水浒传》插图 歌川国芳绘

图2-5《水浒叶子》(上)与《国字水浒传》(下)中的宋江

图2-6《水浒叶子》(上)与《国字水浒传》(下)中的阮小七

图2-7 《国字水浒传》插图 歌川国芳绘

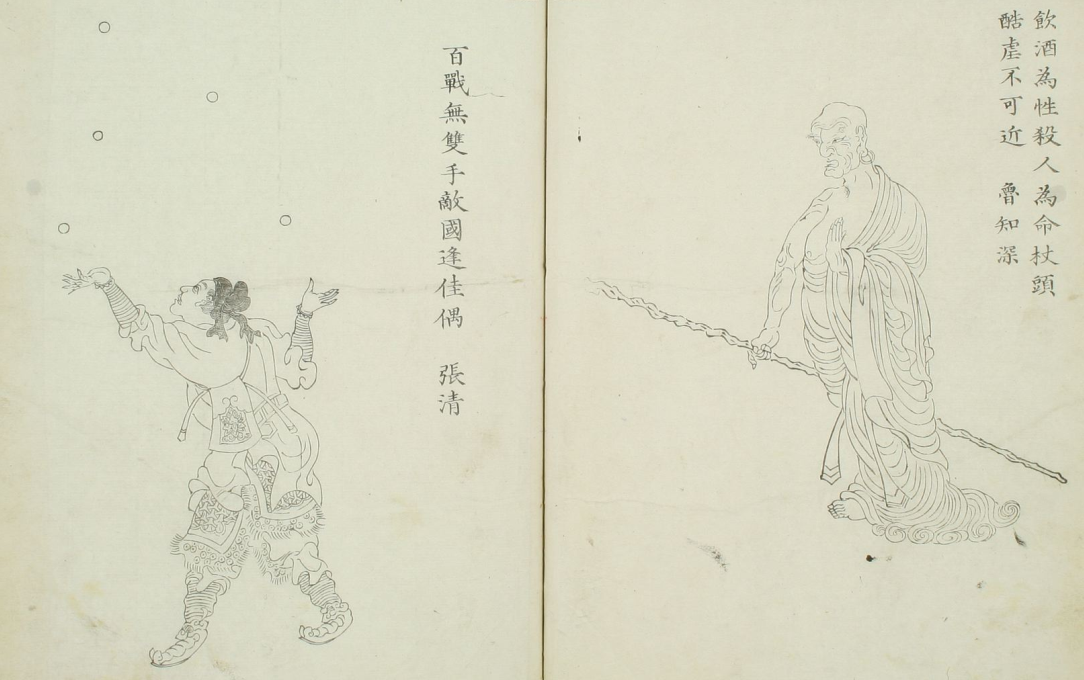

从整体特点来看,《水浒叶子》的线条表现更为细腻,富于变化。针对不同的人物,采用了不同的线条表现。但即使是身着甲胄的勇士,也都有着优雅飒爽的站姿,透出一种文雅的气质。而歌川国芳的线条更为粗旷,更具彪悍豪放的草莽气质。但对比中国古代水印木刻版画插图,无论是《水浒叶子》,还是《李卓吾先生批评忠义水浒传》(图2-8)、《天罡地煞图》(图2-9)等水浒题材作品,都可以看出,歌川国芳在线条的粗细变化处理上很有魄力,但有欠精致。这也衬托出我国古代水印木刻版画在线条处理上的高超技巧。

图2-8.1 《李卓吾先生批评忠义水浒传》 插图

图2-8.2 《李卓吾先生批评忠义水浒传》 插图

图2-9 《天罡地煞图》张清、鲁智深像

歌川国芳的另一类水浒人物是在日语中称为“锦绘”的单幅彩色套印版画,这也是歌川国芳最受好评的水浒人物版画。主要包括《通俗水浒传豪杰百八人之一个》(图3-9)系列和《通俗水浒传豪杰百八人之内》系列 (图3-10)。这些人物大都选择了动作或打斗场景进行描绘,充满动感。画面色彩鲜艳、线条有力、人物表情生动,人物的服装无不以复杂的纹样和图案进行装饰,又或者是裸露的身体部位画满了纹身,这里面既能看到对古代中国小说及服装样式的参考,更能感受到歌川国芳在创造这些人物的时候,已经超越了对已有水浒版画作品的模仿,表现出了自己独特的审美及个性。在出版业高度发达的江户时代,想要得到更多客户的瞩目和喜爱,只是遵循前人的轨迹必然是不行的。歌川国芳正是靠了这批水浒人物版画,在当时激烈的竞争中取得了一席之地。邬松林在此之前已经发表论文,就这些作品与陈洪绶《水浒叶子》的图像进行了画面表现的比较,在本论文中不再赘述。

叶子、插图、锦绘这三种形式的作品由于功用不同,也必然导致了画面表现形式的不同。但从两国版画史的角度,依然可以看出日本的传统水印木刻版画在题材、人物造型服饰等方面抛不开中国的影响。只是在面对同样的题材时,日本的画师经历了临摹、借鉴、套用、原创的过程,再结合本土时下流行的艺术形式及审美,创作出了属于自己的水印木刻版画。

另外,经过比较,我们也可以看出彼时《水浒传》在两国的影响力并不是独立地表现在文学领域,更渗透到当时人们文化娱乐生活各个方面,成为那个时代具有影响力的“IP”。

图3-10.1 《通俗水浒传豪杰百八人之一个》 马麟

图3-10.2 《通俗水浒传豪杰百八人之一个》 燕青

图3-11.1 《通俗水浒传豪杰百八人之内》 关胜

图3-11.2 《通俗水浒传豪杰百八人之内》 阮小七

(二)、社会文化及版画史背景比较

-

明朝被称为中国古代版画的黄金时期,郑振铎先生所称的“光芒万丈的万历时代”, 正是陈洪绶生活的年代,他的版画作品得以流传,也可以说是受惠与这个时期水印木刻版画的高度发展。这一时期,人们对于“美”的追求更加显著、市民文化愈加盛行,戏曲、小说、山水、人物、经史文集等各个领域的版画一时并作,并逐渐取代了宗教版画,成为版画的主流。行业的兴盛激发了木刻画家们的积极性与创造性,同时也由于各地各派的发展,行业竞争激烈,迫使木刻画家们不得不相互借鉴学习,精益求精,追求更优质、精美的作品。正是在刻印技术高度发达的背景下,陈洪绶的作品的气韵才得以以版画的形式表现出来。

-

另一方面,这一时期发展最显著的要属小说和戏曲版画,依然以线描为主。《水浒叶子》刊行于明崇祯十四年(1641)年,距离胡正言《十竹斋笺谱》和《十竹斋画谱》的刊行崇祯末年(1643-1644)还有两年,这个时期虽然雕版和单色印刷的技术都已经高度发达,尤其是以徽州为中心兴起的徽派产出了大量线条精美、富丽精工的版画,简单的套色版画也已出现,但在套色技术上并没有太大的飞跃,彩色套印技术也还远远达不到普及的程度。

-

随后,一版多色印刷技术、饾版套色印刷技术、拱花技术、不断发展,在这些技术的支持下,出现了许多优秀的版画作品。这些作品在中日交流的过程中与小说话本等文字作品一起传到日本,从作画题材、形式到画面整体布局、人物造型动态等细微之处都对日本的水印版画——浮世绘产生着综合交错的影响。歌川国芳与他的《通俗水浒传豪杰百八人之一个》亦是诞生于这样的大背景之中。

-

再看歌川国芳,他主要活跃于1804-1861年之间,相当于中国的清朝中后期,比陈洪绶晚了近两百年。这一时期日本以江户为中心的平民的经济繁盛,浮世绘盛行于民间,已有大量的中国雕版书籍、版画传入日本。再经历了菱川师宣、铃木春信、鸟居一门、葛饰一门等众多先辈的发展创造,已经具备了成熟的套色技术。通过在木板上刻制“见当”(即对版标记)提高了套色时对版的精度;在颜料中加入浆糊,使得印刷时的水份更容易得到控制,颜色也更容易均匀。这些技巧的发明,是日本的浮世绘师们在参考了中国的传统水印木刻版画的基础之上进行的自主创造,符合当时市场对套色版画印刷的质和量的需求,也使得日本绘画中具有平面化和装饰性的特点在浮世绘中得以延续和发展。

3、中日传统水印版画的关联和差异

(一)、中日传统水印版画的关联

从整个历史发展来看,日本文化艺术受到中国的影响本就是十分深远的。在浮世绘中能够看到的中国元素也是相当多的。例如月冈芳年的《月百姿》中,就有西游记、三国、嫦娥奔月、牛郎织女等中国民间故事、小说的典故。

浮世绘所受到的中国影响主要来源于两个方面:一个是古已有之的、在长年中日交流中流传并渗透到日本、并在日本扎根、为日本的创作者所运用的汉诗古文、传统绘画等。受制于古代日本的阶级社会与文化普及程度,这些艺术形式主要在贵族中传播与兴盛,但它们与日本的传统文化相互融合,潜移默化的影响到日本的浮世绘创作。另一方面则是以雕版印刷技术为基础的书籍、版画的传入,早在日本奈良时代,佛教版画就被遣唐使带到日本,到了十七世纪初期,日本有记录的就包括了《芥子园画传》、《芥子园画谱》、《西厢记》、《琵琶记》等书籍。与这些书籍一同传入日本的,还有兴盛于清朝的木版年画。这些书籍中有许多小说戏剧,故事内容生动有趣,受到民众喜爱,具有生命力。在加上配有大量的白描插图,既有助于读者理解故事背景和内容,又能成为吸引读者购买的一个元素。它们传入日本之后,先是出现了译本,随后日本的小说家、绘师更是在效仿的基础上将其本土化,创作出了许多本国故事,也间接促进了日本版画插图的兴盛。而《芥子园画传》和以苏州版画为主的木板年画的传入,则给日本的绘师提供了更为直观的套色印刷版画形式参考。

(二)、中日传统水印版画的差异

虽说在日本的浮世绘中能够看到许多中国传统版画的影响,但日本的绘师和雕刻师们也并非毫无创造。在日本这片土壤上,他们也从日本本土绘画中吸收养分,并根据本土的审美和印刷需求,创造出了不同于中国传统版画的印刷工具和技法。在下面的图中,列举了中国传统版画的雕刻工具拳刀、上色工具棕刷、印刷工具耙子和日本浮世绘的“板木刀”、“刷毛”还有马莲。可以看到,中国传统版画的工具多需要手工制作,需要具备一定的技术,且需要花费较多的时间。而经过改良,日本的“刷毛”及马莲更利于工业化、标准化及批量生产和普及,马莲也在中国现代的水印版画创作和版画教学中得到广泛使用。

图4-1 拳刀、棕刷和耙子

图4-2 板木刀、刷毛、马莲

在印刷时,由于饾版印刷技术的发明,中国传统版画采用了“版动纸不动”的方式。即用专门的印台同时固定多张纸张,通过更换不同的色版进行套色。这样的方式使得画面受单块版材的限制变小,也更便于批量印刷。而浮世绘的印刷方式是“纸动版不动”,这样便需要在雕刻画面的木版上做对版标记,以保证套色时不错版。这种方式降低了对印刷设备和空间的要求,对于现代的个人创作来说也很便利,因而在国内也被广泛使用。

从审美上看,中国传统版画受到中国传统水墨画的影响,更讲究水泽润透、墨色淋漓的变化中所体现出的“韵味”,因而在印刷的时候会更加注重水分与颜料的变化与控制。而日本浮世绘传承日本画中比较平面化、装饰性的特点,因而在印刷步骤中会加入米糊,控制颜料在纸中的流动,以达到色彩均匀的效果。这也形成了浮世绘有别于中国传统版画的一个特点。

除了上述技法和审美上的不同,中国传统版画与浮世绘版画最显著的差异,恐怕还在于两者在当代世界艺术史研究中的地位。究其根本原因,还在于两国传统版画所面临的不同时代背景。浮世绘起初在日本本国也只是一种印刷手段。绘画内容多与庶民文化、花街游郭相关,因此也并未能以一种艺术形式得到重视。反而是传到欧洲之后,激起了欧洲艺术界对于浮世绘的追捧,给予许多西方艺术家新的灵感,从而对现代绘画艺术产生了深远的影响。浮世绘的动人之处究竟在哪里呢?从绘画风格来说,浮世绘色彩鲜明、强调对线条的运用,比起西方传统绘画更具有装饰感。从内容上来说,浮世绘内容题材广泛,贴近生活,具有生活趣味。这种“烟火气”,与浮世绘出身于市民阶层,扎根于民间文化不无关系。如果说任何一个时期的绘画都能够反映出当时整个社会大的精气神,那么可以说隐藏在浮世绘背后的活力,也正是江户时代市民阶层在商业、生活、娱乐需求上的活力。这也成为浮世绘兴盛和发展的内在动力。到了明治维新之后,日本资本主义迅速发展,国力强盛,在发展对外贸易的同时,也积极进行文化输出。时至今日,依然可以在日本贸易振兴机构对于在商品包装中加入浮世绘这一“日本符号”的建议。

反观中国传统版画,与浮世绘当初在日本的际遇其实是有相似之处的。雕版印刷的小说、戏曲、以及其中的插图,扎根于底层人民的娱乐生活需求,因而造就了明朝这个传统版画的黄金时代。只是到了清朝,中国日渐势微,而后迎来战乱,从国家层面来说难以捍卫发展本国艺术文化。从社会经济上来说,刚开始萌芽的资本主义经济发展也遭受巨大的打击,失去了发展市民文化的土壤。就在这样的背景之下,中国的传统版画还没来得及摆脱发明初期作为一种印刷手段的命运,就被西方传入的更为先进的印刷方式取代了。

这种完全不同的命运,可以说是中日传统水印版画发展中最大的差异。

4、结 论

浮世绘能够具有现在的艺术史地位,笔者认为原因有三:

一、浮世绘艺术生于民间、扎根于民间文化,满足了当时大众的审美需求,反映了一个时代的社会面貌,其本身蕴含着极强的生命力。二、浮世绘艺术虽然受到中国传统水印版画的影响,但在本土化的过程中,也融合了日本独有的文化和审美,在表现形式上又独立于西方的传统绘画,能够给人新鲜的审美体验。三、明治维新之后日本国力强盛,有力量和资金对本国的文化输出进行扶持。浮世绘艺术结合新的艺术或广告形式,在各种国际交流中,成为代表日本的符号之一,得到国际上的广泛认识。

如今中国国力日渐强盛,对于传统文化的保护和发扬也是当今社会的一大趋势。杨柳青木版年画、桃花坞木版年画、佛山木版年画等传统水印木刻版画先后被认定为国家级非物质文化遗产中的“传统美术”,荣宝斋、朵云轩、十竹斋的水印版画技术,也被认定为“传统技艺”。

在这样的背景下,中国水印木刻版画的发展可谓具备了天时地利人和。如何结合当下形势,对于本民族独特文化进行发掘与再创作、尝试将中国传统水印版画这门古老的技艺,结合当今的社会现状、当今的审美、当今的文化、当今的技术手段,赋予作品新的意义与魅力,也成为一个值得探讨的课题。

征 稿 启 事

为加强水印版画的传播与推广,本公众号栏目“佳作推介”长期面向广大水印版画爱好者进行征稿,在本栏目刊登与水印版画相关的作品和文章,希望广大艺术家积极支持和参与,现将具体征稿要求详细列明:

投稿邮箱:gdmwp2019@sina.com

官方网站:gdmwp.com